今回は『震度7でも倒壊しない地震に強い家のつくり方』についてお話をしていきます。

というのも、今後南海トラフ地震が来るという話があります。

私たちが生きている間に必ず南海トラフ地震は起きると思うので、その対策も含め、今後家を建てる方に向けて『震度7でも倒壊しない地震に強い家のつくり方』について解説していきます。

地震についての基礎知識

地震の基礎知識について説明します。

震度とマグニチュード

まずは大枠から説明していこうと思うのですが、地震の強さを表すものとして「震度」と「マグニチュード」があります。

それぞれ説明すると、震度は地震による揺れの強さを表す値で、震源地から近いと数値が高くなり、震源地から遠いと数値が低くなるというものです。

例えば、震源地が東京で震度7の場合、神奈川や山梨など震源地から離れれば離れた分だけ、震度6、震度5というように下がっていくイメージです。

そしてもう1つのマグニチュードですが、これは地震そのものが及ぼした影響力の範囲を表しているものです。

わかりやすく例えると、大声を出した時に何km先まで聞こえたかというような話で、その聞こえた距離を表しているのがマグニチュードです。

こういったものに耐えるべく、各ハウスメーカーは「実大振動実験」ということをやっており、「うちは地震に強いです」などと言って、お客さんに訴求しているわけです。

ガルとカイン

地震への強さを示すときに用いられる定量的な値として「ガル」と「カイン」があります。

「うちのハウスメーカーは○○ガルの地震にも耐えることができました」など、そういう謳い文句で自社の建物が地震に強いことをアピールしているのですが、ガルというのは、瞬間的な数値を表します。

ですので「うちのハウスメーカーは3,000ガルに耐えました」という謳い文句があったとしたら、それは言い換えると「うちのハウスメーカーは瞬間的に3,000ガル耐えました」ということになるのです。

また「カイン」に関しては、地震の揺れの速度を表す単位になります。

ゆっくり揺らしたのか、それとも激しく揺らしたのかという話で、例えばプロテインを作る時に、ゆっくりシェイクするのか、それとも激しくシェイクするのか、というような話です。

どのハウスメーカーもガルとカイン、これらの数値を元に地震に対する強さを定量的に表して訴求しているのです。

今お話ししたとおり、ガルは瞬間的にかかった力を表しているもので、カインは揺れの速度を表しているものになります。

地震というのは振動波で表せるのですが、その振動波に建物が共振するのか、それとも振動波を相殺するのかで建物の揺れ方は異なります。

建物が共振してしまうような振動波を「キラーパルス」と言います。

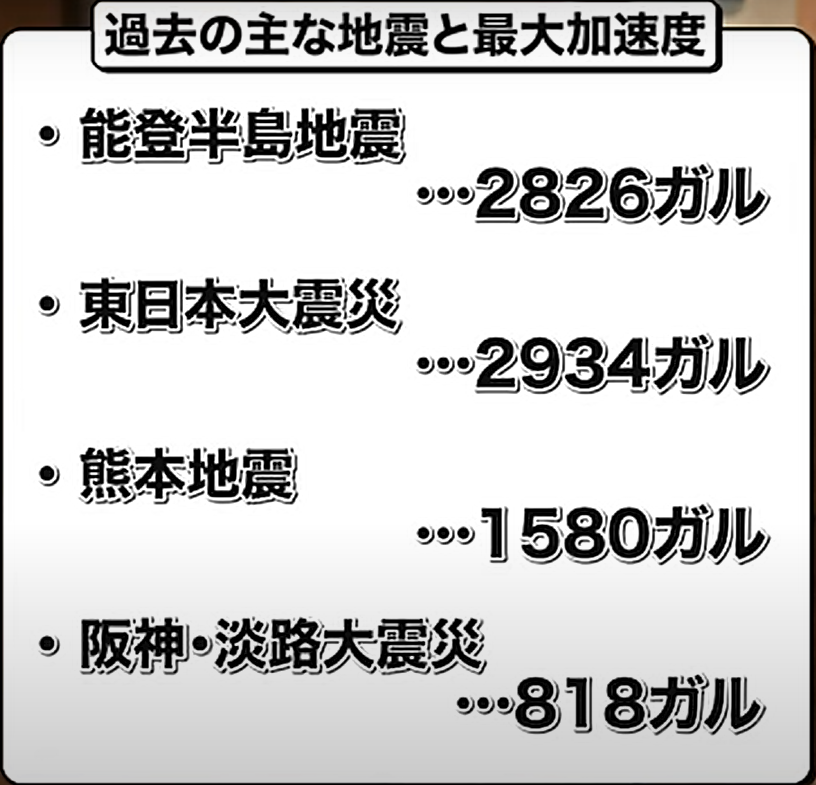

例えば、過去の地震を見てみると、

- 能登半島地震…2,826ガル

- 東日本大震災…2,934ガル

- 熊本地震…1,580ガル

- 阪神・淡路大震災…818ガル

でした。

ただ、この中で建物の倒壊が一番多かったのは阪神淡路大震災なのです。

昔の基準の建物が多かったからというのも1つの理由ではあると思いますが、阪神・淡路大震災は「キラーパルス」という建物が共振しやすい地震波でした。

そのため、建物の倒壊数が多かったのです。

各ハウスメーカーの地震に対する強さを比較検討するためにガルを使う場合があるのですが、それは確かに定量的に比較検討できる1つの要素ではあるものの、それが全てではありません。

ガルはあくまで瞬間的な数値です。

震度7でも倒壊しない地震に強いハウスメーカーの比較方法

「どうやって比較検討すればいいんだ?結論、どこのハウスメーカーが地震に強いんだ?」という話です。

そこについて触れていくと、「強い」の解像度をどこまで上げるのかで回答が異なってきます。

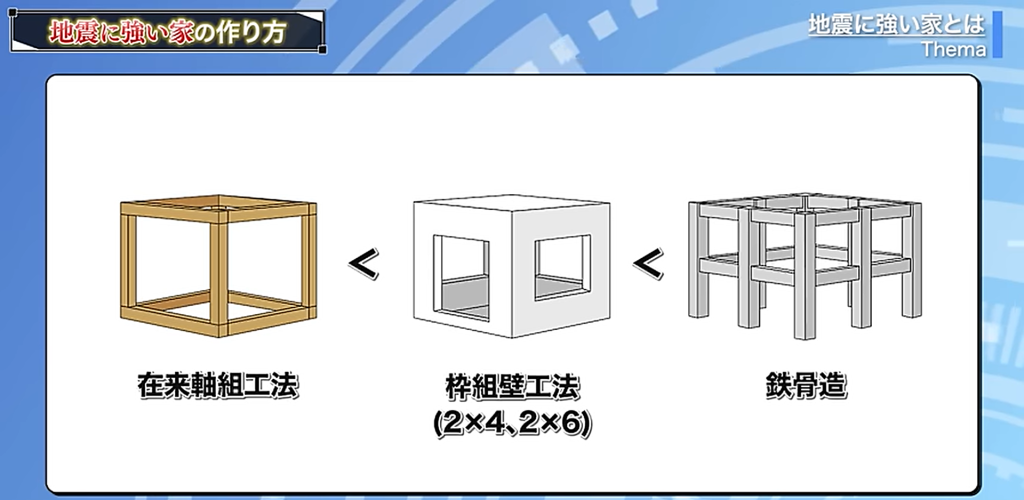

というのは一般的に、在来軸組工法よりも枠組壁工法、枠組壁工法よりも鉄骨造、この順番で地震に強くなると言われています。

確かに、周辺災害から身を守ることなどを考えると、建物の強度が必須になってきます。

ですので「地震に対する強さ=物理的な強度」という捉え方をするのであれば、木造よりも鉄骨の方が優れているので、地震には鉄骨の方が強いと言えるわけです。

ただし、「地震に対する強さ=建物の揺れにくさ」ということを考えると、鉄骨よりも木造の方が有利になります。

なぜなら、鉄骨住宅は重いので地震の時に揺れやすく、反対に木造住宅は軽いので地震の時に揺れにくいという特性を持っているからです。

地震に揺れない家をつくることで、建物の内装被害を減らしてメンテナンスの少ない家をつくることが可能になるのです。

ですので「地震に強い」という言葉は、物理的な強度の話をしているのか、それとも地震に揺れない強さを表しているのか、はたまたその両方をイメージしているのか、この辺りはしっかりと自分たちの中で理解しておく必要があります。

ただ一般的に「地震に強い=物理的な強度」、これをイメージして「地震に強い」と言っていることがほとんどなので、その場合は、在来軸組工法よりも枠組壁工法、枠組壁工法よりも鉄骨造、という順番で地震に強くなります。

また、地震に揺れやすいとされている鉄骨造の建物であったとしても、制振装置を入れるなどして、ハウスメーカー各社は建物を木造並みに揺らさないように工夫しています。

鉄骨で家を建てる場合は、そのハウスメーカーがどのようにして地震に対する建物の揺れ、これの対策をしているのか、そのような着眼点でハウスメーカー選びをしていただけると、後悔のない家づくりができるのではないかと思います。

構造計算をすれば地震に強い家をつくれる

結局のところどの工法であっても、きちんと構造計算をすれば地震に強い家をつくることは可能です。

というのも、家をつくる時に地震に対してどれだけ強いのか、それを計算するために構造計算をする必要があります。

構造計算には

- 許容応力度計算

- 性能表示

- 仕様規定

といったように、いろいろな計算方法があります。

きちんとしたハウスメーカーや工務店は「許容応力度計算」という方法でしっかりと計算し、耐震性能があることを証明しています。

しかし中には性能表示や仕様規定を使って、簡易的に計算をしているハウスメーカーや工務店もあるわけです。

こうなってくると、「それって本当に大丈夫なの?」という感じにもなるので、最低限、

- 許容応力度計算はしっかりしているかどうか

- 最大等級である耐震等級3を確保できるかどうか

この2点は確認するようにしてください。

震度7でも倒壊しない地震に強い家をつくるのに注意したいポイント

注意してもらいたいポイントが3つあります。

耐震等級3を取れれば安心というわけではない

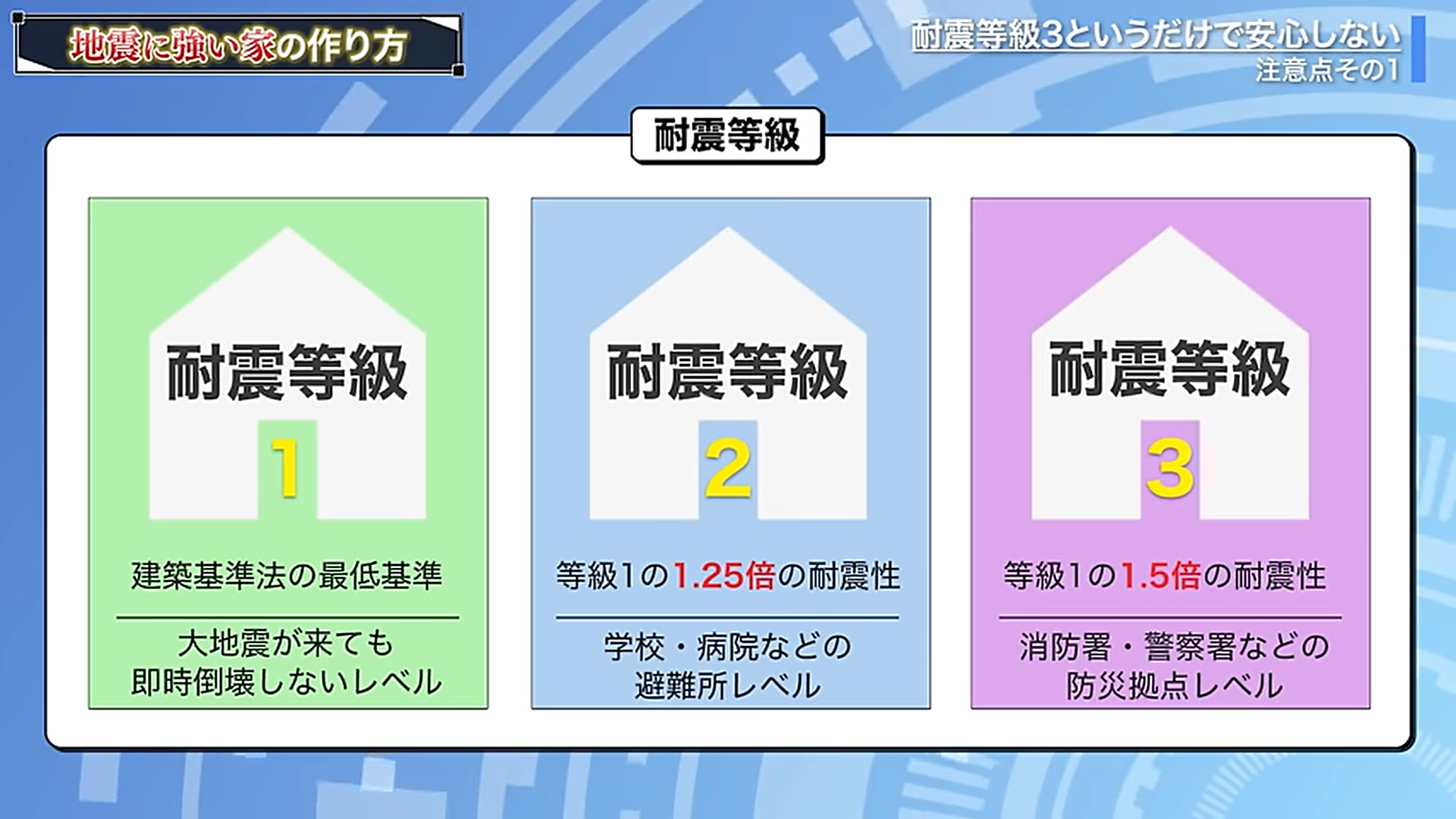

まず1つ目が「耐震等級3を取れれば安心というわけではない」ということです。

というのも、耐震等級3にさえしておけばどんな大地震が来ても耐えられると勘違いする人が多いのですが、耐震等級3というのはあくまで「過去に起きた大地震程度であれば耐えられます」という1つの基準でしかありません。

そのため、過去の大地震を上回るような地震が来れば、当然結果も変わってきます。

実際に耐震基準は大きな地震があるたびに見直しがされています。

ここからもわかるように、別に「耐震等級3を取れれば安心」というわけではないのです。

ですので、どのように考えればいいのかというと、耐震等級はあくまで「余裕度」だと思ってください。

具体的に説明をすると、耐震等級には耐震等級1、耐震等級2、耐震等級3という3段階があり、

- 耐震等級1:数百年に1度程度発生する地震による力に対して倒壊・崩壊しない程度

- 耐震等級2:等級1の1.25倍の地震の力に対して倒壊しない程度

- 耐震等級3:等級1の1.5倍の地震の力に対して倒壊しない程度

という基準が定められているのです。

この中で、耐震等級3さえ取れれば安心と考えるのではなく、本来建物は耐震等級1の性能しかないものだと考え、それに対して等級1の1.25倍の余裕があるのが耐震等級2で、等級1の1.5倍の余裕度があるのが耐震等級3である、というふうに考えるわけです。

こういうふうに考えれば、「耐震等級3を取れればいいや」という考え方にはなりません。

例えば、一条工務店は2倍耐震になるオプションがありますが、これは「通常の2倍の余裕度がある」という捉え方になるわけです。

とにかく、今後どんな大地震が起きるかわからないので「耐震等級3さえ取れればどんな大地震が来ても大丈夫」、そんな捉え方はしないようにしてください。

型式適合認定

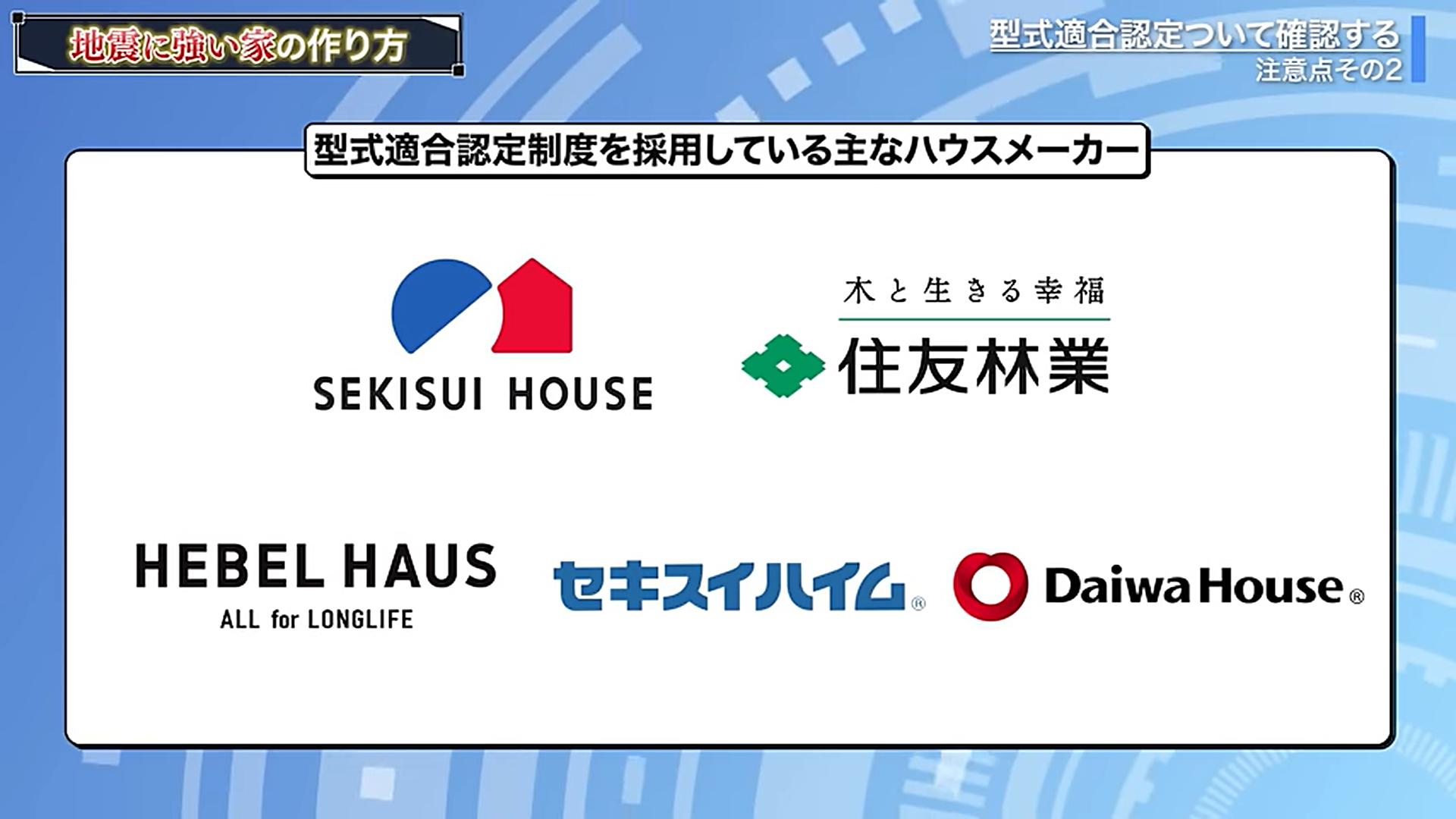

注意点の2つ目が、「型式適合認定」についてです。

先ほど「許容応力度計算をしましょう」という話をさせてもらいましたが、大手のハウスメーカー(具体的には積水ハウス、住友林業、へーベルハウス、セキスイハイム、ダイワハウスなど)は構造計算を行いません。

なぜなら、「型式適合認定」と呼ばれる「この構造形式であれば地震に対して非常に強固なつくりになっているので、申請手順を簡略化してもいいですよ」という国のお墨付きをもらっているからです。

ですので、型式適合認定を取得しているハウスメーカーに許容応力度計算をしてくださいと言っても基本はしてくれませんし、「うちは十分地震に強いです」と言われて終わりです。

これに関しては、型式適合認定を取得していれば大丈夫だろうと思っています。

なぜなら、型式適合認定は取得に3年くらい平気でかかりますし、とんでもない量の資料が必要だったりして、ものすごい時間と労力がかかるものだからです。

中には「構造計算をきちんとしていないわけだから、型式適合認定なんてダメでしょ」という人もいますが、型式適合認定を取得するのがどれだけ大変かを知っている私からすると、問題ないのではないかなと思います。

それでもどうしても気になるという方は、望みは薄いですが、追加費用をかけてでも無理やり許容応力度計算をしてもらう交渉をしてみてもいいかと思います。

最終的には地盤による

そして最後の注意点が、「最終的には地盤による」ということです。

どんなに建物の耐震性能を高めたところで、地盤が悪かったら意味がありません。

例えば能登の地震で、地盤の中の水分量が多かったため、それによって揺れが増幅してしまい、さらに土の中の水が下から上がってきてしまったというケースがあったわけですが、地盤が強ければこんなことにはならなかったわけです。

もちろん、ハウスメーカー各社も家を建てる前に必ず地盤改良を行って、その上で家を建てるということをします。

ただそれも完璧ではなく、例えば液状化が予想される土地で家を建てる場合は、通常の地盤改良とは別に高範囲での地盤改良をしなければ、完璧には対応できないのです。

実際に積水ハウスは「SHEAD(シード)工法」という工法があり、建物の沈下・傾斜および、建物やカーポートなど対策範囲内の封鎖・封水などの被害も防止できる、そんな地盤改良方法もあったりします。

地盤が悪ければ悪いほど、それ相応に手をかけて地盤改良を行わなければなりませんし、当然お金もかかってきます。

建て替えの場合は仕方ないかもしれませんが、新しく土地を購入して家を建てる場合に関しては、なるべく地盤が強いエリアの土地を購入するようにしてください。

地盤が強いエリアかどうかを調べるには、

- 地盤サポートマップ

- ハザードマップポータルサイト

- 軟弱地盤GEODAS

などのサイトを使うと便利です。

また、古地図を見たり、地名から判断したりする方法もあります。

例えば「今昔マップ on the web」というサイトを使えば、今と昔の地図を比較することもできます。

あとはGoogleで「危険な地名」などと検索をすると、水害リスクや土砂崩れ、液状化が起こりやすいエリアについている名前の特徴というのもわかります。

ということで、

- 耐震等級3さえ取れれば安心というわけではない

- 型式適合認定について確認する

- 最終的には地盤による

これらが注意点でした。

震度7でも倒壊しない地震に強い家のつくり方のまとめ

ということで今回の話をまとめると、基本的に地震に強い構造躯体は、在来軸組工法、その次に枠組壁工法、そしてその次に鉄骨造、この順番で強くなります。

ただ、構造計算さえすれば、どの構造躯体でも強くなります。

ただし、許容応力度計算をして耐震等級3を取得したとしても、ガルやカイン、キラーパルス、これらの要素を複合的に考えて、地震に強い家づくりというのをしなければなりません。

さらに耐震等級3さえ取れれば、どんな大地震でも耐えられるのかと言われれば、それは違うということです。

そして、大手ハウスメーカー各社は独自で型式適合認定の取得をしているので比較しにくいが、国のお墨付きがもらえているので安心、ただなんだかんだ最終的には地盤で全てが決まりますというお話でした。

これから家づくりをする人にとっては、地震対策は本当にマストだと思います。

どのハウスメーカーでも同じだと考えるのではなく、しっかりと考えて、どのハウスメーカーはどういう対策をしているのかを見極めていただければと思います。

最後に告知です。

今現在、公式LINEに登録をしていただくことで、全国の優秀な住宅営業マンや設計士のご紹介、大手ハウスメーカー攻略カタログのプレゼント、これらの特典を受けることができます。

また、私が作った自ら担当者を選べるネット版住宅展示場メグリエに登録をしていただくと、無料で私との個別面談ができるようになります。

各ハウスメーカーの弱点や比較ポイントを知りたい、注文住宅を買いたいけれど何から始めればいいのかわからない、最短で自分にあったハウスメーカーを知りたい、これらに該当する方はこの機会にぜひ公式LINEとメグリエの登録を済ませておいてください。