この記事はメグリエ運営事務局によって作成しました。

「ハウスメーカーの選び方がわからない」「有名な会社を選べば間違いない?」こういった悩みをお持ちではないでしょうか?

マイホームは一生に一度の大きな買い物だからこそ、何から始めれば良いのか迷う方も多いものです。ハウスメーカー選びは「最初の進め方」がその後の満足度を大きく左右します。実際、住宅を建てた後から「やっぱりこちらのハウスメーカーにすれば良かった」と後悔を残す施主も多いです。

そこで今回は、予算や条件の整理から情報収集、比較のポイントまで、初心者の方でも失敗しにくい選び方をわかりやすく解説します。正しい選び方を知ることはもちろん、よくある失敗なども把握しておくことで、よりよい選択ができるでしょう。

また、手っ取り早くおすすめのハウスメーカーを知りたい方には、当サイト「MEGULIE(メグリエ)」の無料診断がおすすめです。

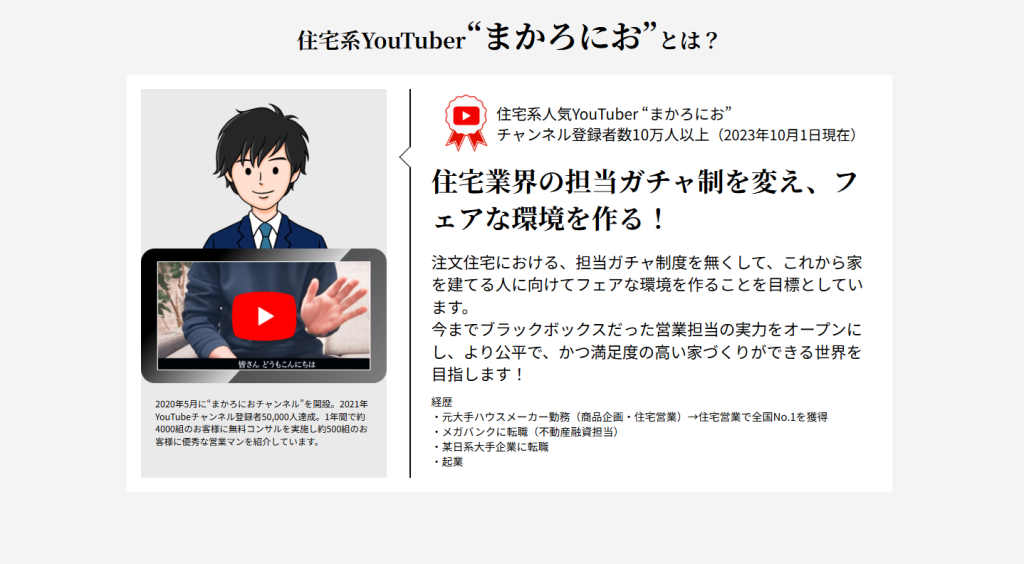

会員登録しなくても、3つの質問に答えるだけで、住宅系YouTuberの「まかろにお」が現時点で施主に最適なハウスメーカーを診断してくれる「ハウスメーカー診断」が受けられます。

まかろにおは、登録者14万人以上の住宅系YouTuberであり、「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」を運営しています。各ハウスメーカーの特徴や得意分野を熟知しているため、希望条件やライフスタイルに合わせた的確な候補を提示してくれます。本記事を参考にしつつ、上記のサービスもぜひ活用してみてください。

ハウスメーカーの選び方

理想のマイホームを実現するには、まず「どのハウスメーカーに依頼するか」をしっかりと見極めることが重要です。選び方を間違えると、予算オーバーや希望とのズレといった後悔につながりやすくなります。

具体的には、次のような流れで進めることで、スムーズにハウスメーカーを選びやすくなります。

ここでは、初心者でもスムーズに進められるよう、まず押さえておきたい基本的な部分について解説します。

予算と条件を決める

ハウスメーカー選びの第一歩は、予算と条件を明確にすることです。住宅ローンの借入可能額や自己資金をもとに、無理のない総予算を算出します。土地を所有していない場合は、土地代・諸費用も含めた総額で資金計画を立てることが欠かせません。

条件面では、次のような生活のしやすさに直結する要素を具体的に洗い出します。

- 建てたい家の広さ(延べ床面積)

- 間取りの希望

- 希望エリア

- 日当たり

- 駐車台数

- 収納量

- 庭の有無 など

優先度が高い順に条件を並べておけば、いざ判断に迷ったときでも、スムーズに決断を下すことができます。

さらに、将来的な家族構成の変化(子どもの成長や独立、親との同居など)も考慮しておくと、長く快適に暮らせる間取りを提案してもらいやすくなります。将来になって「部屋数が足りなかった」「家が開放的すぎて思春期の子どものプライバシーがない」「親が階段を上がるのがきつそう」など、10〜20年先後悔することもあるため、長期的な視点で考えることが大切です。

加えて、希望する入居時期や工事開始時期を明確にしておくことで、スケジュール調整がスムーズになります。条件が固まっていれば、営業担当者も適切なプランと見積もりを出しやすく、不要な打ち合わせや見学を減らすことができるため、なるべく具体的にイメージしておきましょう。

情報収集する

予算と条件が固まったら、次は情報収集の段階です。インターネットやSNS、住宅関連の書籍や雑誌を活用して、各ハウスメーカーの特徴や価格帯、施工事例などをチェックしましょう。特にSNSでは、実際に建てた人の体験談やリアルな感想が得られます。

効率よく情報を集めるためには、当サイト「MEGULIE(メグリエ)」や住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営するYouTubeチャンネル「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」の活用がおすすめです。

YouTube動画では、各ハウスメーカーの優秀な営業担当者からもらったリアルな情報をもとにして、役立つコンテンツを多数配信しています。2025年8月現在、チャンネル登録者は14万人以上を誇ります。

また、情報収集といって、最初に資料請求したり、いきなり展示場を訪れたりするのはあまりおすすめできません。詳しい理由は後述しますが、情報過多になったり、勝手に営業担当者が決められたりするため、まずはブログや動画など第三者のコンテンツで情報収集するのがおすすめです。

2〜3社で見積もりをもらう

情報収集を終えたら、候補を2〜3社に絞ってプランと見積もりを依頼します。このとき、依頼条件はできる限り統一しましょう。間取り、延べ床面積、断熱仕様、使用する設備のグレードなどがバラバラだと、金額や仕様の比較が正確にできなくなるためです。

もちろんデザインは各社異なることも多いため仕方がありませんが、なるべく条件を一緒にした方が比較しやすいです。

また、見積もりでは、本体価格だけでなく、付帯工事費や諸費用(外構、地盤改良、給排水工事、登記費用など)も含めた総額を必ず確認しましょう。特に、外構工事や地盤改良は契約後に金額が判明することも多く、予算を圧迫する要因になりがちです。

どこまでが標準仕様なのか、オプションで付けた場合はどのくらいの費用になるのかなど、詳細も確認しておくようにしましょう。

また、単純に価格だけで判断せず、住宅性能(耐震・断熱)、提案内容の柔軟さ、アフターサポートの充実度などもあわせて評価することが重要です。「安い=良い」ではなく、「総合的に納得できる」かどうかで選ぶのが失敗を防ぐポイントです。

最終的な依頼先を決める

複数社の見積もりと提案を比較したら、いよいよ最終決定です。このとき重視すべきは、価格や性能だけでなく、営業担当者との相性や信頼感です。

家づくりは着工から完成まで半年〜1年以上かかることもあり、さらに引き渡し後のアフターサポートも含めると、10年以上の付き合いになる場合もあります。契約前に「この担当者は誠実か」「こちらの要望を的確にくみ取ってくれるか」「説明がわかりやすいか」をチェックし、必要なら担当変更を相談することも一つの手です。

実際に施主が「営業担当の方が親切で信頼できたから」という理由を最後の決め手にしていることも多いです。

また、契約前に家族全員で優先順位を再確認し、「何を最優先にするか」「どこまで妥協できるか」を明確にしておきましょう。最終的には、長期的な安心と満足を提供してくれる、信頼できるパートナーを選ぶことが重要となります。

ハウスメーカー選びのポイント

家づくりは多くの人にとって一生に一度の大きな買い物であり、決定後に後戻りすることは難しいものです。そのため、複数の観点から慎重にハウスメーカーを比較・検討するようにしましょう。

ハウスメーカー選びの具体的なポイントとしては、主に次のものなどが挙げられます。

どれもありきたりに思えるかもしれませんが、本当の意味で理解していないと失敗することも多いので、しっかりと確認しておきましょう。

価格帯や坪単価を知る

まずは、各ハウスメーカーのおおまかな価格帯や坪単価を理解しておくことが重要です。

ローコスト住宅では坪単価40〜60万円程度が目安で、必要最低限の仕様ながら建築費を抑えられます。予算を最優先する場合や、初めてのマイホームとして手の届きやすい価格帯を求める場合に適しています。

中堅クラスのハウスメーカーは坪単価70〜90万円が一般的で、住宅性能やデザインの自由度が高く、選択肢が豊富になります。

大手ハウスメーカーでは坪単価100万円を超えるケースも珍しくなく、最新技術や高級仕様、ブランド力を活かした家づくりが可能です。

ここで大切なのは、単に価格だけで判断せず、価格と品質のバランスをしっかり見極めることです。「安さ」を優先しすぎると後から性能不足を感じる場合もあり、「高級感」にこだわりすぎると返済負担が大きくなる恐れがあるので注意しましょう。

自分の予算と希望のバランスをとりながら、妥協できるポイント、できないポイントを明確にして選ぶのがおすすめです。

各ハウスメーカーの坪単価を知りたい方は、住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営する「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」内の「【2025年最新】大手ハウスメーカー坪単価ランキング」を参考にしてください。

住宅性能を重視する

住宅は何十年も住み続ける場所だからこそ、断熱性や耐震性などの性能面はなるべく妥協しないことをおすすめします。デザインは流行りもありますが、性能は20〜30年後も快適さに直結してくる部分です。

たとえば、断熱性能が高ければ夏は涼しく冬は暖かく過ごせることはもちろん、光熱費の節約にもつながります。また、耐震性能が高ければ大地震の際にも家族の安全を守れる可能性が高まります。安全だけではなく、建てた家を長持ちさせるという意味で、耐震性能が高いに越したことはありません。

また、性能を判断する際には、「長期優良住宅」や「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」などの認定制度も参考になります。具体的にどのような基準・制度なのか知っておくことで、ハウスメーカーを見極めやすくなるでしょう。

さらに、構造(木造・鉄骨造・RC造)や断熱材の種類、窓の性能など細かい仕様にも注目しましょう。将来の快適性とランニングコストまで考えたうえで性能を比較することが大切です。

デザインの得意分野を見極める

ハウスメーカーはそれぞれ得意とするデザインテイストがあります。北欧風のナチュラルな雰囲気、都会的なモダンスタイル、和の趣を活かした和風住宅など、同じ予算でも仕上がりの印象は大きく異なります。

自分たちの好みを明確にするために、まずは公式サイトやカタログ、完成見学会やモデルハウスをチェックしてみましょう。特に施工事例の写真や動画は、メーカーの強みや特徴を知るうえで非常に有効です。

また、「外観はモダンだけど内装は温かみのある木目調」など、複合的なデザインの要望もあるはずです。こうした細かなこだわりに対応できるメーカーを選ぶと、理想により近い住まいを実現できます。

保証やアフターサービスを把握する

家づくりは建てたら終わりではないため、住み始めてからのメンテナンスや保証も重要な要素です。そのため、初期保証が何年付くのか、延長保証はどの条件で適用されるのかを必ず確認しましょう。保証内容が充実していれば、将来の修繕費用を抑えられるだけでなく、安心して生活できます。

また、定期点検の頻度や対応範囲も重要です。たとえば、引き渡し後1年・2年・5年・10年といった定期点検を実施してくれるかどうか、万一の不具合時に迅速な対応が可能かなど、サポート体制は各ハウスメーカーによって差があります。契約前に細かく質問し、不安を解消しておくことが大切です。

信頼できる営業担当者に依頼する

同じハウスメーカーでも、営業担当者次第で家づくりの進めやすさや満足度は大きく変わります。

誠実でレスポンスが早く、こちらの要望を丁寧にヒアリングしてくれる営業担当者は理想的です。知識が豊富で、メリットだけでなくデメリットも正直に説明してくれるかどうかも見極めのポイントです。

相性が良くない、説明が不十分と感じた場合は、営業担当者の変更を申し出ても問題ありません。変更に柔軟に応じるための仕組みを用意しているようなハウスメーカーもあるため、不安な方はチェックしてみると良いでしょう。

ハウスメーカー選びのよくある失敗

ハウスメーカーについては、正しい選び方を知っておくことが重要ですが、それと同じくらいよくある失敗を知っておくことも大切です。実際、多くの人が似たようなポイントでつまずいており、事前に把握しておけばほとんどのケースは回避可能です。

特に、次の4つは初心者が陥りやすい代表的な失敗例です。

それぞれの失敗が起こる理由と、避けるためのポイントを詳しく見ていきましょう。

いきなり資料請求した・展示場訪問した

家づくりを思い立った瞬間、ワクワクしてすぐに資料請求や住宅展示場への訪問をしてしまう人は少なくありません。しかし、この段階で予算や条件が固まっていないと、情報過多で混乱しやすくなります。ハウスメーカーや営業担当者から提案される内容がバラバラになり、比較すら難しくなるのです。

特に資料請求では、ハウスメーカーのシステム上、自動的に営業担当者が割り当てられます。この担当者情報は社内で共有されるため、その後展示場に行っても新規の営業担当者から本格的に対応されない可能性があります。「このお客様は〇〇さん担当だから、軽い対応でいいか」という心理が働くことがあるためです。

効率的に比較するには、まずは予算・希望条件・エリア・入居希望時期を整理したうえで、候補のハウスメーカーを2〜3社に絞り込みましょう。そして「本気で検討したいハウスメーカー」だけを訪問する方が、無駄なく有意義な時間を過ごせます。

知名度だけで選んだ

「有名なハウスメーカー=安心」という考え方は一見正しいように感じられるかもしれませんが、失敗につながることもあります。

大手ハウスメーカーはブランド力や施工実績が豊富で、最新技術や全国規模の対応力など多くの魅力がありますが、その分坪単価やオプション費用が高くなる傾向があります。結果として、予算オーバーや仕様の妥協を余儀なくされる場合もあるでしょう。

一方、中堅ハウスメーカーや地域密着型の工務店では、同じ価格帯でも自由度の高い設計や柔軟な対応が可能なことがあります。打ち合わせでの融通が効きやすく、地域特有の気候や暮らしに合った提案をしてくれるのも魅力です。

判断の際は、価格・住宅性能・営業対応のバランスを見ることが大切です。知名度はあくまで一つの参考であり、それだけを基準に決めるのは避けましょう。

展示場とイメージが違った

住宅展示場のモデルハウスは、多くの来場者を魅了するために豪華仕様や高級家具を採用していることが多く、建築費が1億円を超えるケースも珍しくありません。外壁材やキッチン、浴室なども上位グレードが使われ、空間演出にもコストがかけられています。

そのため、標準仕様で建てた場合と比べると、「思ったより質感や設備が違う」と感じるのは当然です。このギャップをなくすためには、標準仕様とオプション仕様の違いをしっかりと把握しておく必要があります。具体的には、見学時に「この設備は標準ですか?オプションですか?」と確認し、必要に応じてそれぞれの見積もりをとると、現実的な予算感を把握できます。

予算オーバーした

最初の見積もりでは予算内に収まっていたはずが、打ち合わせを重ねるうちにオプション追加が増え、最終的に大幅な予算オーバーになるのもよくある失敗です。特に外構工事、カーテン、照明、家具といった項目は別費用になることが多く、契約時の想定より数百万円単位で増えることもあります。

これを防ぐには、本体価格だけでなく総額での資金計画を行い、標準仕様でどこまでできるのか明確にしておくことが大切です。また、最初の段階で「譲れない部分」と「削れる部分」を決めておくと、打ち合わせ中の勢い任せな追加を防げます。

ハウスメーカー選びは「MEGULIE(メグリエ)」の無料診断を活用しよう

「家づくりについて詳しく知りたい」「自分に最適なハウスメーカーを知りたい」という方には、当サイト「MEGULIE(メグリエ)」の活用がおすすめです。

特に、会員登録不要で3つの質問に答えるだけで利用できる「ハウスメーカー診断」は、自分に合ったメーカー候補を短時間で知ることができます。住宅の知識がゼロの状態からでもスタートしやすく、効率的に比較・検討が可能です。

ハウスメーカー診断は、住宅業界に精通した人気YouTuber「まかろにお」が監修しています。各メーカーの特徴や得意分野を熟知しているため、希望条件やライフスタイルに合わせた的確な候補を提示してくれます。

さらに、まかろにおが運営するYouTubeチャンネル「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」も必見です。

住宅系YouTuber「まかろにお」は、元大手ハウスメーカー勤務で全国No.1営業成績を獲得した経験を持ち、実際の価格感や設備の選び方、営業担当者のリアルな対応など、他では得られない具体的な情報を配信しています。

動画は、実際の優秀な営業担当者から得た現場の声をもとに制作されているため、信頼性が高く、実践的な判断材料になるでしょう。

効率的に情報を集めたい方や、第三者の視点でメーカー候補を知りたい方は、「ハウスメーカー診断」と「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」の両方を活用して、ハウスメーカー選びをスムーズに進めましょう。

また、公式LINEを追加すると、動画を見たうえでの疑問や家づくりの悩みを無料で相談可能です。条件整理やメーカー比較のアドバイスも受けられるため、初めて家づくりをする方には心強いサポートとなります。

ハウスメーカー選びに関するよくある質問

最後に、ハウスメーカー選びの過程で多くの方が疑問に感じやすいポイントについて、詳しく回答します。疑問を事前に解消しておくことで、判断の迷いが減り、スムーズに比較検討が進められるでしょう。気になる方はぜひチェックしてみてください。

土地探しはどうするべき?

結論からお伝えすると、土地探しはハウスメーカーや提携している不動産会社に一任するのが最も効率的です。建築の専門家が初期段階から関わることで、法規制、地盤の強度、ライフラインの引き込み状況、造成の難易度など、「その土地がどれだけ建てやすいか」を総合的に判断してくれます。

自己流で進めた場合、不動産会社の提案に流されて割高な土地を購入してしまったり、形状や高低差、接道条件、法的規制の影響で、いざ設計に入ったら希望の間取りが入らなかったりといった事態が起こりがちです。

効率的かつ失敗を防ぐには、間取り提案や設計と並行しながら候補地を見てもらい、「この土地なら総額いくらで、どんな家が建てられるか」を同時に詰めていくことが重要です。土地と建物を切り離さず、総合予算として一体で管理することがポイントです。

なお、注文住宅の土地探しは、住宅系YouTuber「まかろにお」が運営しているYouTubeチャンネル、「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」内にある「注文住宅を建てる場合、土地探しは自分でしてはいけない!」チェックしてください。

ハウスメーカーの営業担当者の選び方は?

家づくりは半年から1年以上かけて進む大きなプロジェクトであり、担当者との相性が完成後の満足度を大きく左右します。

丁寧でわかりやすい説明、誠実な対応、豊富な専門知識は大前提ですが、それだけでは不十分です。加えて、問い合わせへのレスポンスの速さ、他社との比較を前提にした誠実な提案姿勢(自社の短所も含めて説明できるか)、見積もりや図面の整合性を確保できる段取り力も重要な評価ポイントです。

可能であれば、2〜3社で同条件の打ち合わせを行い、提案内容や対応のスピード感を比較してみましょう。やり取りの中で「話がかみ合わない」「説明が曖昧」と感じた場合は、遠慮なく担当変更を依頼して構いません。信頼できる担当者と出会うことは、家づくりを安心して進めるために欠かせないポイントです。

ハウスメーカー選びに迷ったとき何を決め手にすれば良い?

最終判断に迷ったら、まずは住宅性能(断熱・耐震)と総額のコストパフォーマンスで絞り込みましょう。性能は毎日の快適さと将来の維持費に直結し、価格は家計の安心にもつながります。

次に、営業担当者への信頼感や意思疎通のしやすさを重視しましょう。最後の一押しは「理想の暮らしのイメージに、どれだけ無理なく近づけるか」という点です。

家族で優先順位(絶対に叶えたい、妥協できる)を再確認し、それに沿って各社を採点してみると、納得感の高い結論が出やすくなります。

ハウスメーカーはどのくらいの期間をかけて選ぶ?

ハウスメーカーの検討〜契約までの目安は、3〜6ヶ月が一般的です。情報収集・資金計画・相見積り・仕様調整を丁寧に進めることを想定すると、これくらいの期間がちょうど良いでしょう。

さらに、土地探しや住宅ローン事前審査、造成や地盤改良の検討が入る場合は、トータルで約1年程度を見込むケースもあります。短期決戦で決めるより、基礎的な条件整理→比較→再調整のサイクルを踏んだ方が、結果的に満足度は高くなります。焦らず、根拠を持って前に進むことが大切です。

まとめ

ハウスメーカー選びは、家づくりの成功を左右する最初の大きな分岐点です。まずは予算と条件の整理から始め、資金計画・間取り・希望エリアなどの基礎情報を固めることが重要です。

そのうえで、価格帯や住宅性能、デザインの得意分野、保証内容、担当者の対応など、複数の観点から総合的に比較しましょう。どれか一つに偏るのではなく、バランスの取れた判断を心がけることで、長く満足できるマイホームに近づけます。

また、第三者による無料診断サービスなどを活用すれば、自分では気づきにくい選択肢や比較のポイントを効率よく把握できます。

たとえば、当サイト「MEGULIE(メグリエ)」では、会員登録しなくても3つの質問に答えるだけで、まかろにおが現時点で施主に最適なハウスメーカーを診断してくれる「ハウスメーカー診断」が受けられます。会員登録に抵抗がある方は、ぜひハウスメーカー診断だけでも試してみてください。

また、注文住宅やハウスメーカーに関する知識を身につけるには、住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営するYouTubeチャンネルまかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】の活用がおすすめです。動画では、各ハウスメーカーの優秀な営業担当者からもらったリアルな情報をもとにして、役立つコンテンツを多数配信しています。

そして、公式LINEを追加いただくと、無料で家づくりについて相談することが可能です。動画を視聴したうえでわからない点や、家づくりに関する悩みごとの相談を受け付けていますので、ぜひ活用してみてください。

なお、当サイト「メグリエ(MEGULIE)」を活用するメリット・デメリットは、こちらの動画で詳しく解説しています。一度チェックしてみてください。

後悔のない家づくりのためには、ハウスメーカー選びは非常に重要です。当サイト「メグリエ(MEGULIE)」をうまく活用し、最適なパートナーを見つけましょう。