先日、開催したイベントでは、さまざまなお客さんが笑顔で話をしてくれて、喜んでくれました。

日頃の提案の中で、多くのお客さんから「入れてよかった」と言われる仕様、設備があります。

そこで今回は、お客さんが喜んでくれた注文住宅のおすすめ仕様・設備をランキング形式で5つ紹介します。

注文住宅のおすすめ仕様・設備ランキング1位:漆喰くるむ

これは漆喰の商品で、漆喰というのは室内の塗り壁なのですが、質がいいのです。

塗り壁は、自称「調湿性能がある」自称「消臭性能がある」などと言っていることが多いですが、漆喰くるむはJIS試験をとおして、しっかりと科学的根拠に基づいて「調湿性や消臭性があります」と謳っている商品ですし、何よりもきちんと自社で職人を抱えて内装工事をやっているという特殊なメーカーです。

これはすばらしいです。

職人さんのすばらしさ

お客さんが言っていたのは、職人さんが現場に来た時にお客さんに電話して「今、壁を塗ってるんです。見に来てください。こういう風に仕上げたいと思ってるんです。きちんとお見せして、その上で進めたいです。」と言い、お客さんが来るまで職人さんが待っていたということです。

それは急な電話でなかなか対応できず、時間が空いてしまったそうですが、それまで待っていてくれて、その上で一緒に見ながら「こういう塗りでどうですか?」「こういう感じでどうですか?」と1個1個確認して、その上できれいに施工してくれたという話もあります。

お客さんは、それにすごく感動していました。

塗り壁は素材自体に憧れがあるので、そこにばかり目線が行ってしまいますが、家全体を塗るのは面積多く、結構大変です。

ですので、塗り壁をやる時は複数人が作業分担して塗っていきます。

うまい人もいれば下手な人もいるので、南面の壁はきれいだが、北面の壁はボコボコということも起こります。

ただ、漆喰くるむは自社で職人をもっているので塗りムラがありません。

全部きれいで感動します。

質の高い性能

実際に、漆喰くるむの性能自体もすごくいいです。

これは体感した人でないとわからないですが、空気が肺の中にスッと入ってくるのです。

ビニールクロスでつくられている家の空気と、漆喰でつくられている家の空気は全然違います。

一説によると「塗り壁でつくられた家は睡眠が深くなる」と言われています。

実際そういうところで寝ると、結構すっと寝られます。

塗り壁に憧れをもっている方は多くいらっしゃるので、ぜひ体験していただきたいです。

自称「調湿性があります」自称「消臭性があります」という塗り壁でなく、「きちんとJIS試験をとおしていて、科学的な根拠があります」という塗り壁を選んでもらえればと思います。

そこさえ念頭に置いて塗り壁を選んでもらえれば、漆喰くるむでなくても間違いない塗り壁の選択になるかと思います。

ちなみに、漆喰くるむは大手ハウスメーカーでしたらどこでも使えます。

営業マンのストッパーがかかるという問題

漆喰くるむを入れるのに問題なのが、現場の営業マンがそれをよしとしないということです。

例えば、日頃3,000万円くらいの家しか売っていない人が、急に5,000万円、6,000万円の家を売れるのかと言われれば売れません。

なぜかというと、金額が高くなり、自分のお金に対するキャパを超え、怖くなるからです。

塗り壁というのは、通常のクロスなどに比べて圧倒的に金額が高いです。

日頃提案しているものより高い金額のものを提案しなければならないので、自分のお金に対するキャパを超えて怖くなってしまうのです。

そうすると営業マンは何をやるかというと「必要ないです」「高すぎます」「塗りムラが発生します」「いいことないです」「メンテナンス性が悪いです」「ひび割れします」などとネガティブトークを言い、そちらにもっていかないようにします。

昨今でしたら、塗り壁風のビニールクロスもあるので「そっちで十分なんじゃないですか?」などと言ったりもします。

これというのは、本当にお客さんのことを思って言っているのか、ただただ自分のお金に対するキャパがオーバーしてしまって金額が上がるのが怖いから言っているのか、これは冷静に見極めなければなりません。

原理原則としては、大手ハウスメーカーやハイコスト系のメーカーであれば漆喰くるむを使えるは使えます。

しかし、営業マンのストッパーがかかる可能性もあるので、それが本当に自分たちのためなのか、それとも営業マンのキャパオーバーによるブレーキなのかは、冷静に見極めましょう。

過去に塗り壁を提案したことがあるかどうかを、営業マンに確認した方がいいかもしれません。

使ったことがない営業マンや、使ったことがあると言っているけれど、細かい塗り壁のノウハウを知らない人は、嘘をついている可能性もあります。

使ったことがある人が言うのと、使ったことがない人が言うのとでは説得力が違います。

ですので、そこは冷静に聞いて判断するといいと思います。

注文住宅のおすすめ仕様・設備ランキング2位:デシカント換気

デシカント換気を知っている人は少ないので、簡単に言うと、除湿と加湿だけをやってくれている全館空調のようなものです。

デシカント換気の換気システムとは

特に夏場、日本は高温多湿です。

冬場は乾燥します。

この湿度が高い状態や乾燥している状態、まずはここを解決するのが快適な住空間をつくる上で非常に重要です。

例えば、湿度がすごくある状態で普通に冷房をつけたとします。

確かに冷房をつけると温度は下がりますが、湿度はそのままなので、公共のバスや電車のように寒い空間でじめじめしているということが起こります。

涼しいは涼しいですが、じめじめしているので不快です。

商業施設も暖房は効いていて暖かいですが、乾燥していて静電気がすごいです。

喉も乾きます。

そのような感じで、本来いきなり温度調整をするのではなく、まずは加湿と除湿、これを行った上で温度調整をしてあげるのがベストだと思います。

ですが、日本の空調システムはそうなっていません。

「除湿と加湿は別々で行うもの」というようなところがあります。

その課題感を解決するのに入れるのがデシカント換気です。

デシカント換気は家中の湿度を1年中40〜60%にとどめてくれるという、そういう換気システムです。

湿度を整えた上で、個別エアコンで少し温度調整をするという使い方ができるので、住空間を快適に過ごすためにはマストで必要な設備だと思っています。

デシカント換気を入れているお客さんはたくさんいますが、みなさん「入れてよかったです」と言ってくれます。

特に夏場はじめじめして最悪なので、デシカント換気はこういう時期に非常に効力を発揮します。

取り入れるコツ

デシカント換気を入れるのにはコツがあります。

すんなり入らないというのは正直あります。

天井裏にダクトが通るので、ダクトを通す分、天井が下がります。

最初からデシカント換気を入れる想定で間取りをつくっておかなければ、途中から入れた時に天井がいきなり下がって変な感じになってしまいます。

また、天井高が高い方がいいと思っている営業マンも世の中にはたくさんいます。

天井が下がることに対してネガティブなイメージをもっていて「デシカント換気を入れると天井高が低くなるのでやめた方がいいですよ」「やっぱ天井高が高い方がいいじゃないですか」という営業トークで無理くりもっていかないようにするというのは全然あり得ます。

快く「やりましょう」「チャレンジしてみましょう」「僕やったことありますよ」という担当者と出会うとすんなりやってくれますが、そうでない担当者に当たると「デシカント換気なんて入れると金額高くなるからやめた方がいいですよ」と言われたり「天井が下がるから」「ダクトが出てくるから」という理由で阻止されたりする場合もあります。

この辺りは、二人三脚で進める営業マンや設計士の捉え方によって、採用できるかできないかが決まります。

ただ、取り入れていただくと、間違いなく喜んでもらえる設備です。

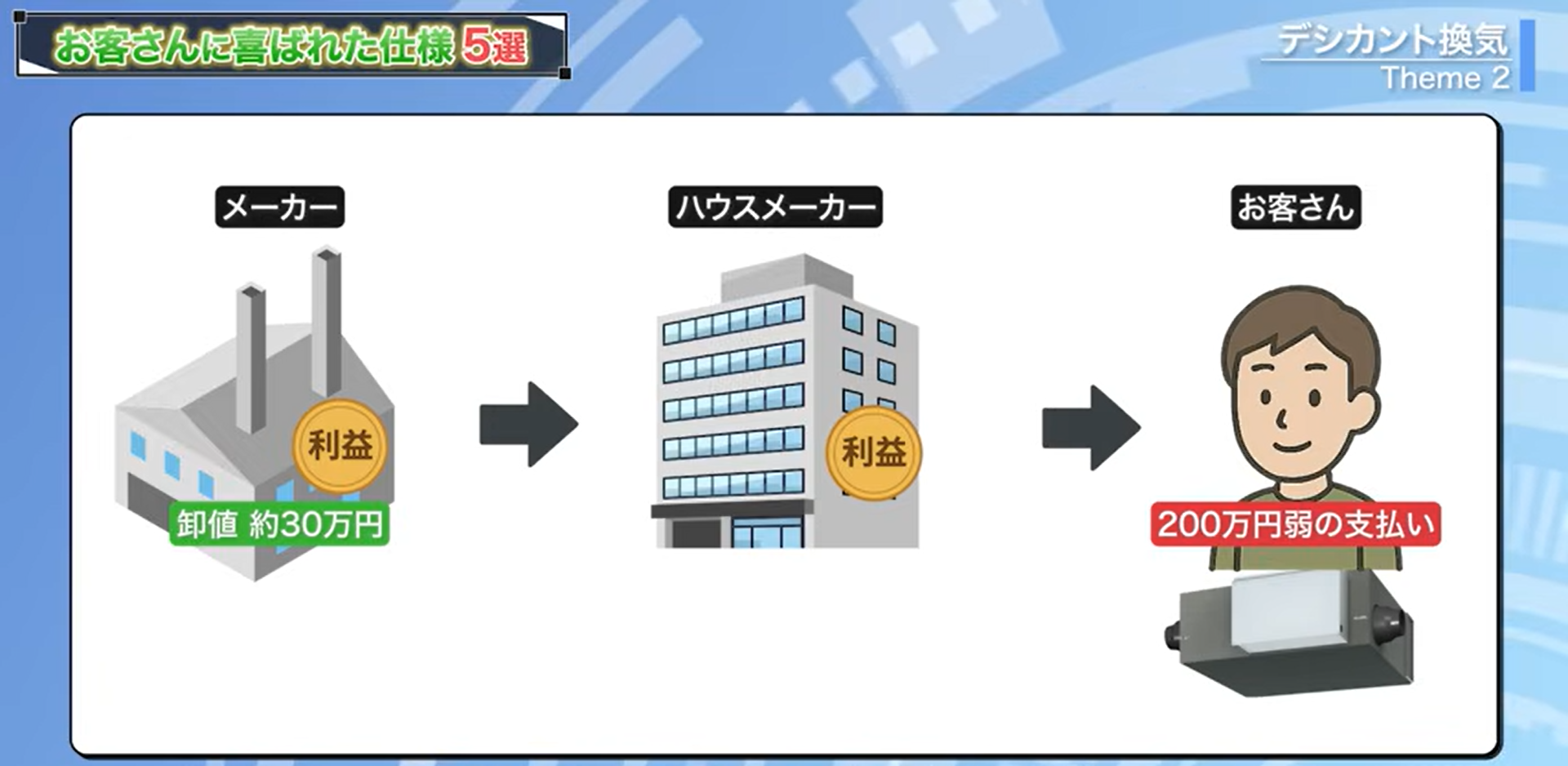

金額は200万弱

金額はいろいろあります。

メーカーがハウスメーカーに卸している金額は大体30万円ちょっとです。

ただそこからメーカーの利益が乗っかり、なおかつ現場の施工費が乗っかってきます。

ですので、実際入れようと思うと100万円は普通に超えてきます。

200万円まではいかないですが、200万円近い金額を取られることになります。

ですが、そうであったとしても、入れる価値がある設備かと思います。

仕組みをうまく使った全館空調

空調の設計の仕方や断熱、気密、換気をどのようにつくり込むかによって、夏の快適さは変わってきます。

建物が大きくても、6畳用エアコン1台で快適な空間はつくれます。

断熱、気密、換気、あと空調設計ができていればいけます。

なんなら6畳用エアコンはすごく性能が高いので、住宅の性能がきちんと整っていれば、正直6畳用エアコンだけで十分です。

ただ、家全体を除湿・加湿することを考えると、やはりダクトを通して家全体を調湿していく考え方が必要になるので、デシカント換気は入れるべきシステムです。

その仕組みをうまく使って全館空調をつくっているのが、住友林業が最近発売した全館空調の「PRIME AIR」です。

あれはデシカント換気と通常の個別エアコン、これをうまく組み合わせて、除湿と加湿をしながら家全体で温度調整ができるという空調設備になっています。

全館空調のデメリットとして、ダクトのメンテナンスがしづらい、換気口から虫が入ってきそうというイメージがある人もいると思いますが、大丈夫です。

換気システムと送風システムと空調システム、この3つのシステムが1つに凝縮され、限られたスペースにグッと押し込まれているのが、いわゆる「メンテナンスがかかる全館空調」です。

一方で、住友林業の「PRIME AIR」やパナソニックホームズの全館空調は、第一種換気システムと送風システムと個別エアコンが家全体に散りばめられ、別々で機能するというつくり方になっています。

1箇所に機能を凝縮し、複雑な機構になっている全館空調に比べ、PRIME AIRやパナソニックホームズの全館空調は、シンプルな機構になっています。

ですので、メンテナンス頻度は少ないです。

デシカント換気は換気というだけあり、これは第一種換気です。

ですので、組み合わせればいいという話です。

もっと詳しく言うと「第一種換気システム×送風機×個別エアコン=全館空調」です。

この第一種換気の部分をデシカント換気に入れ替えるわけです。

つまり「デシカント換気×送風機×個別エアコン=全館空調」にすればいいのです。

そうすることによって、家全体にそれぞれの機能を散りばめた全館空調ができるようになり、それぞれでメンテナンスをすればいいという話になります。

ですので「全館空調が壊れて家全体の換気システムが停止してしまう」「家全体の空調システムが停止してしまう」ということがなくなるわけです。

一方凝縮されている方は、凝縮されているので複雑な機構で壊れやすいですし、壊れたら全部止まってしまいます。

そのためメンテナンスがかかりやすいです。

全館空調を入れる場合は、1つに凝縮されている全館空調なのか、それとも家全体に3つの項目が散りばめられて、それぞれで連動してつくられている全館空調なのかを判断しなければなりません。

それぞれに項目が散りばめられ、連動して行っている全館空調は、どういうつくり方で、どういう風に連動して作動しているのかを確認すればいいだけです。

大体ですが、まず第一種換気が外の空気を取り入れます。

取り入れた時にフィルターでろ過します。

ろ過した空気を除湿や加湿をして、家全体に送り込みます。

送り込んだ先でエアコンがその空気を吸収して温度調整をして各部屋に分配します。

分配する時に送風機で風量を上げて各部屋に空気を送り込むというつくり方なわけです。

ですので、メンテナンスに関しては、外気が入ってくる部分にフィルターがあるので、それの掃除をすればいいだけです。

要はエアコンのフィルター掃除と変わりません。

虫やタンポポの綿毛が入ってくることもあり、外のフィルターは、タンポポの綿毛が引っかかることが結構あります。

そういうのは最初のフィルターで遮断してくれますし、遮断してくれたきれいな空気が除湿・加湿されてエアコンまでもっていかれるわけです。

エアコンにもっていかれた時にそこで温度調整をして、各部屋に分配するという流れになってくるのですが、この時にエアコンを使っているので、そのエアコンのフィルターの掃除も必要になってきます。

ですが、裏を返せばそれだけなわけです。

壊れた時もエアコンだけ取り替えればいいのです。

各部屋に送風機で分配する話ですが、送風機は大したモーターではないのでそこまでメンテナンスがかからないですし、その機構でしたら、埃が入って汚くなるということも正直考えづらいです。

ですので、それぞれの部材が連携して動いている全館空調は、普通の全館空調に比べて圧倒的にメンテナンスしやすく、圧倒的に壊れにくいです。

壊れたとしても替えが利きやすいという全館空調になっています。

こちらを選べば大丈夫です。

「全館空調って憧れはあるけどデメリットが多そう」と思っている方は結構いると思います。

全館空調の詳しい仕組みを理解している人がそもそもいません。

「全館空調」と一括りにまとめてしまい、その上で「全館空調って悪いものなんでしょ?」という捉え方をしている人が多いので、この手の説明ができないのです。

ただ、仕組みを理解すれば、1箇所に集中的に設備が入っている方の全館空調はリスキーだということがわかりますし、機構が複雑になればなるほど故障のリスクは上がります。

そういった全館空調は、壊れた時に修理代・メンテナンス代で500万円くらいかかります。

一方、バラバラで連動しているものは、そのようなリスクは全然ありません。

入れるのであれば、それぞれが連動して家全体で機能している全館空調をおすすめします。

話が脱線しましたが、デシカント換気はすごくいいなと思うので、皆さんにも取り入れてほしいです。

注文住宅のおすすめ仕様・設備ランキング3位:ダストオーク

これは商品名なので、聞き慣れないと思います。

「andwood」というメーカーさんから出ているグレーの挽き板です。

床材の種類

挽き板は床材の種類なのですが、床材は大きく分けて4つあります。

シート系床材

1番安いのが「シート系床材」と呼ばれているものです。

合板の上に本物の木を模したビニールシートが貼ってあるタイプです。

見た目は木ですが、触り心地がペタペタしていて、結構指紋がつきやすいです。

突き板

その次が「突き板」です。

合板の上に本物の木が0.2〜0.3mmくらいの薄さで貼ってあります。

本物の木の質感は体感できますが、厚さが0.2〜0.3mmしかないので、物を落としたら簡単に合板に突き抜けます。

ただ価格は安い状態で本物の木っぽさを楽しめるので、割と人気です。

挽き板

次に「挽き板」です。

合板の上に厚さ2〜3mm程度の本物の木が貼ってあります。

今回お客さんが喜んでくれた「ダストオーク」は、この挽き板に分類されます。

無垢床

最後は「無垢床」です。

全部本物の木です。

海外テイストのグレーの床

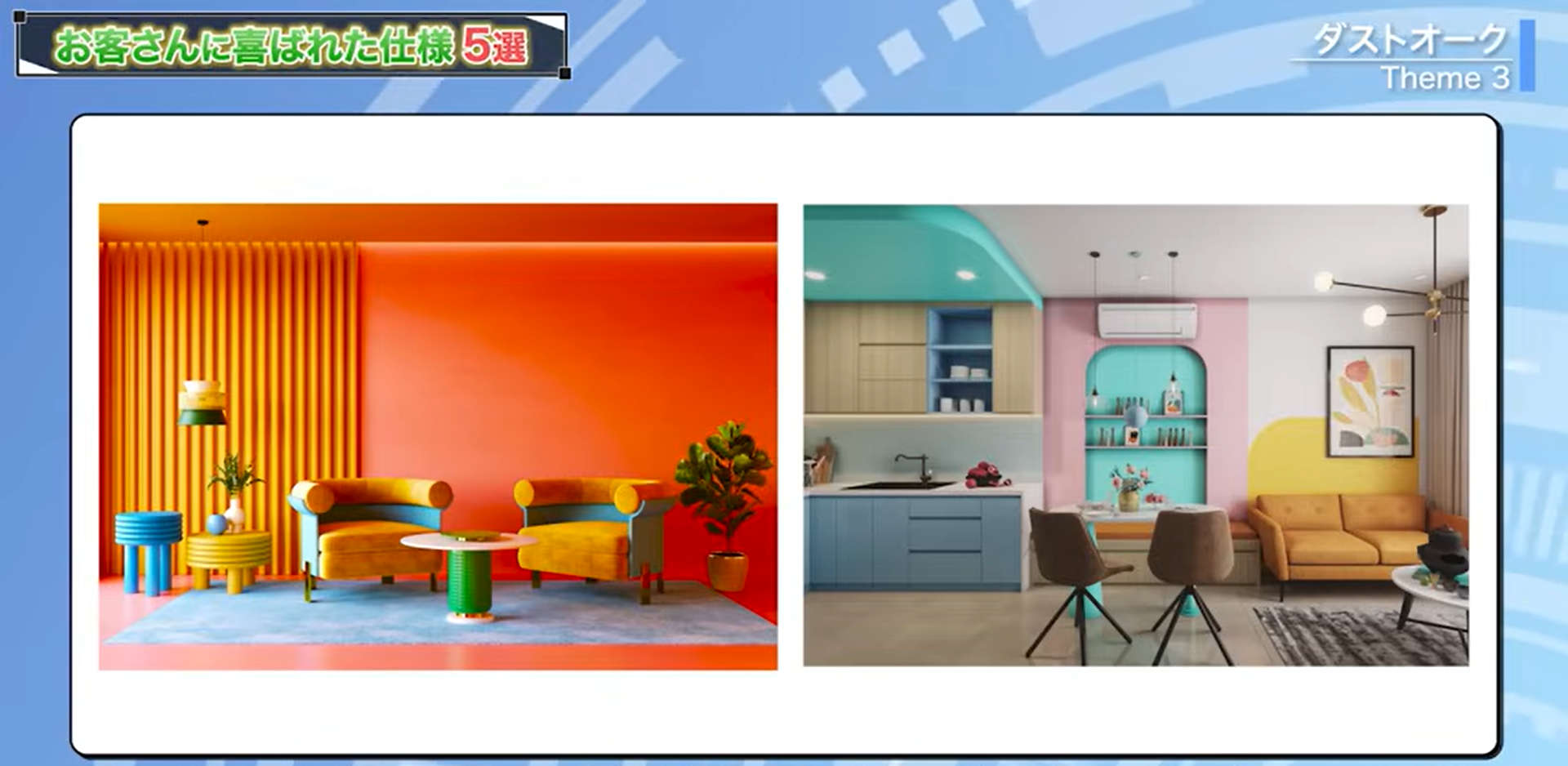

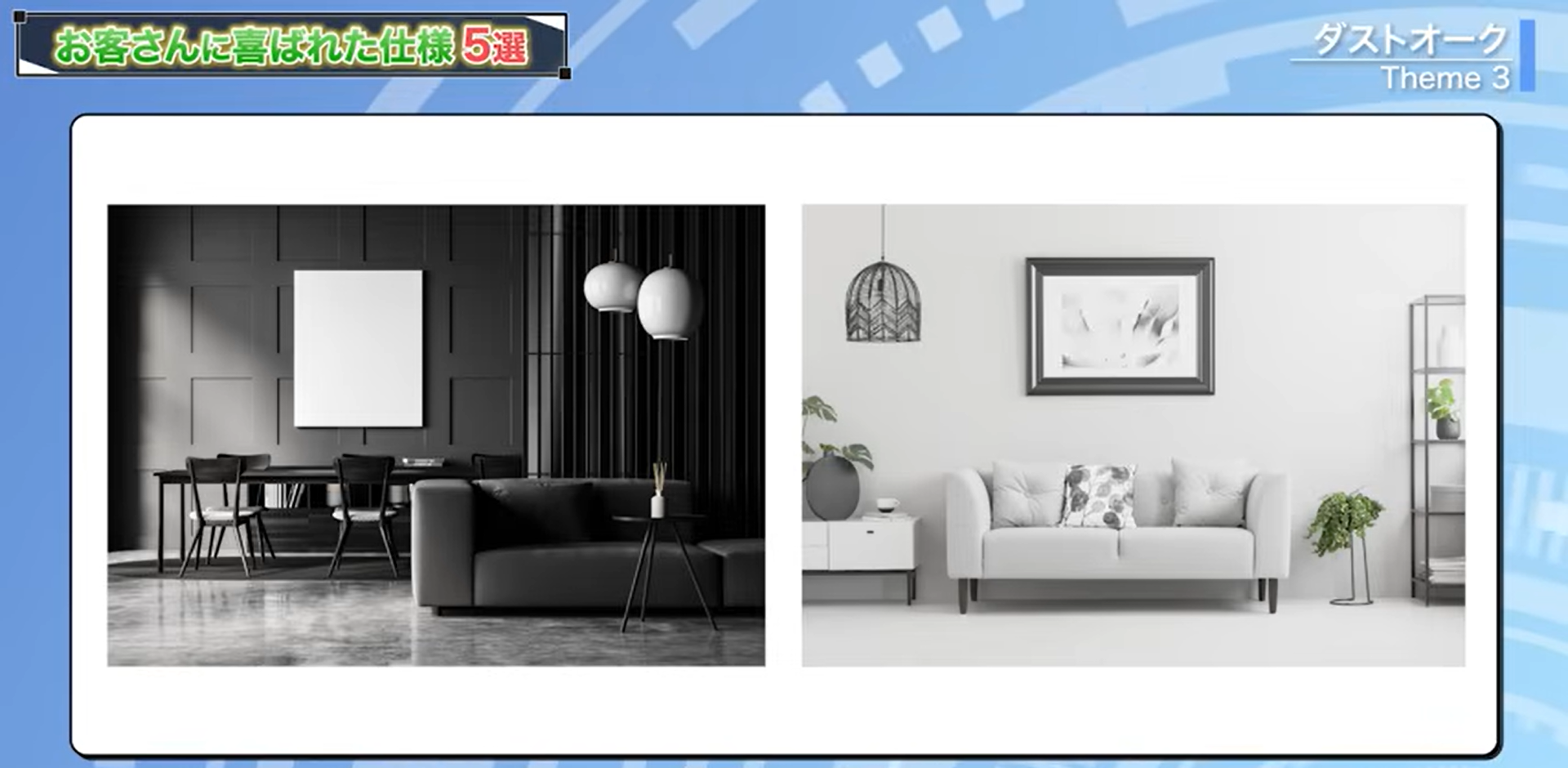

床材には大きく分けて4種類が存在しますが、お客さんが喜んでくれたのが挽き板の「ダストオーク」という商品で、なぜこれを喜んでくれたのかというと、最近「海外テイストの住宅を建てたい」というお客さんが増えているからです。

「海外テイストの家」とは、グレーやベージュをベースにつくられた内装の家です。

海外は日本と違って結構石が取れるので、床がタイルだったりセラミックだったり、大理石を使っている家なんかもあります。

ただそれですと冷たいですし、日本でそういう石を使ったフローリングにしようと思うと値段が張ります。

海外自体もみんながみんな石やセラミックを使えるわけではないので、木のフローリングで、そういうグレーっぽい色味を出している内装もあります。

そこを真似して、日本でもグレーの床材で海外っぽい雰囲気をつくろうと思う人もいますし、実際に自分もヨーロッパなどに行っているので、海外っぽい雰囲気をつくりたいな、おしゃれな家をお客さんに提案したいなと思い、グレーの床材を探しました。

しかし、日本にはないのです。

グレーの床材を多く販売しているフランスやイタリアなどのメーカーから床材を取り寄せようと思ったら取り寄せられますし、取り寄せれば海外らしい家がつくれます。

しかし、金額が高くなるので、現実的ではありません。

同じグレーの床材を日本でもつくれるだろうと思って探しますが、向こうの方が圧倒的に職人のレベルが高いので、やはりないのです。

例えば、日本にマルホンという無垢床メーカーがあるのですが、

そこに「草木染め」と呼ばれている、自然の草や花を使ってフローリングを染めているという種類の床材があります。

草木染めであればグレーっぽいものはありますが、完全なグレーではありません。

海外っぽさを出すためには、やはりきちんとしたグレーのものが欲しくて、それを入れることによって家具が映える空間をつくりやすくなります。

日本でも使いたい、でも探してもない、どうしようと思ってひたすらネットで調べ、いろいろと現場を走り回ってようやく見つけたのが「ダストオーク」です。

これは、通常の挽き板より金額が安いです。

突き板と挽き板の間くらいの価格という感じです。

本物の木の質感を楽しみつつ、グレーでいて価格も安いという、神の素材です。

グレーが最強です。

グレーは味がありますし、落ち着きます。

ちなみになぜグレーが内装と合いやすいか、いろんな家具と合いやすいかというと、赤、青、黄色のどぎつい原色と、薄い赤、薄い青、薄い黄色だったら薄い方が落ちつきます。

薄い赤青黄色と黒と白だったら黒と白の方が落ちつきます。

黒、白と薄い黒、白だったら薄い黒、白が落ちつきます。

足し合わせるとグレーです。

色の理屈はそうで、カラーコーディネート的にやはり原色よりも黒、白の方が落ち着きやすい雰囲気の家になるのです。

薄い赤、青、黄色で室内をコーディネートしたら幼いというか、落ち着きはしないと思います。

子どものプレイルームみたいな感じになります。

それでしたら、黒と白の方が落ち着くと思います。

ただ、黒と白ですとパキッとしすぎるので、薄い黒、薄い白という色味で構成した方が落ち着きやすいです。

となってくると、究極グレーが最高に落ち着く空間になるわけです。

そしてこのグレーがどのような家具でも合いやすい色なので、海外では重宝されているのです。

きちんとそういう理屈があります。

理にもかなっていますし、みなさん落ち着き、満足度も高いです。

注文住宅のおすすめ仕様・設備ランキング4位:有名建築家の照明

有名建築家がつくった照明をアクセントとして一部取り入れることで、ワンランク上の内装をつくることができます。

大光電機の照明計画

住宅業界の仕組み的なところでもあるのですが、有名どころのハウスメーカーで検討する場合「大光電機」というところに照明計画の依頼をすることが多いです。

それをすることによって、ハウスメーカー側は手間をかけずに照明デザインができますし、なおかつ大光さんがつくる照明のプレゼンは、結構レベルが高いのです。

ですので、そのままお客さんに渡すことができます。

お客さんも「うわあ、すごい!」と言ってくれるので、手間も省けて、いい感じのものを提案してくれて、ハウスメーカーとしては大助かりなわけです。

ですので、大光さんで照明計画デザインをすることが本当に増えていますし、とても多いです。

ただ、大光電気さんはそういうのをやってくれるのですが、当然自社の商品を売りたいため、大光電機のものがパッケージ化されてプレゼンで出てくるわけです。

そうすると大光さん仕様になってしまうので、有名建築家の照明などが入ってきません。

照明はその空間の個性を表すものだったり、その空間を装飾するものだったりするので、ただのダウンライトや間接照明だけで済ませるよりも、すこし小洒落たペンダントライトを入れたり、歴史的に有名な照明を入れたりした方が空間的には整います。

ですので、ベースは大光電機さんでいいですが、そこのアクセントとして加えるのは、提案者側の引き出しがどれだけあるかによって決まってきます。

提案者の引き出しがないと大光さんのまま行ってしまいます。

引き出しがあれば「ここは大光さんはやめて、こっちの照明を入れましょう。そうすると空間がおしゃれになります、引き立ちます。」と言えます。

「この照明を入れる理由」という背景も説明できるため、お客さんも「あ、それだったらいいね。」となりやすいです。

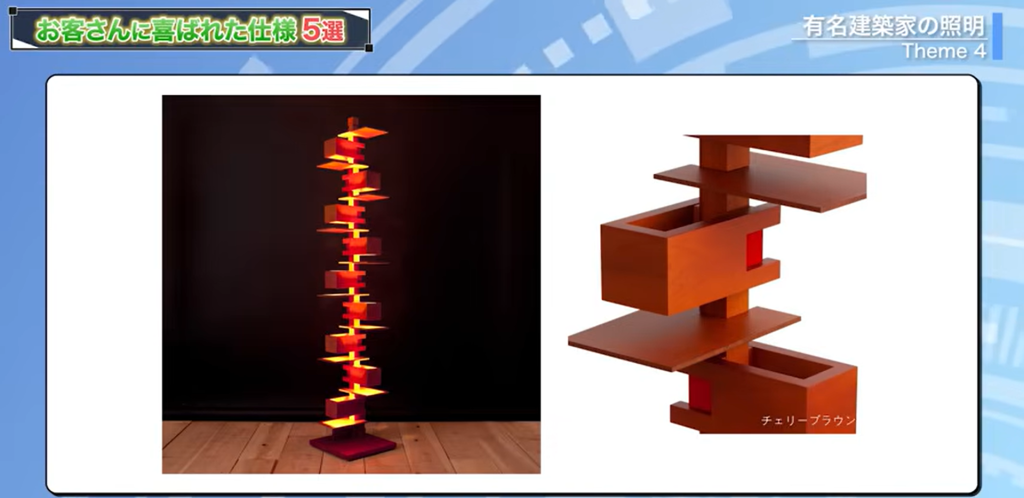

フランク・ロイド・ライトの「タリアセン2」

「フランク・ロイド・ライト」という世界的に有名な建築家の彼がつくった照明に「タリアセン2」という照明があります。

ボコボコした箱の組み合わせのスタンドライトですが、パッと見るとオレンジがかっていますし「なんだこれ?」「これどこに使うの?」となります。

ただその「タリアセン2」は、きちんとした製作背景が存在するのです。

その背景は何なのかというと、木を抽象化してつくった照明なのです。

「モダン」を直訳すると「現代的な」となりますが、もともと産業革命以前は自然をモチーフにした複雑な装飾品がいいものとされていました。

自然をモチーフにしているため、曲線があったり、細かい装飾が施されたりして、つくる手間がすごくかかっていたわけです。

それは機械生産が難しいです。

複雑につくられているものは、単調な機械ですと生産できません。

ですので「生産しやすくておしゃれなデザインって何なのか」と追求していくと、基本的には直線になってくるわけです。

自然を直線に変換したもの、これを「抽象化」と言ったりしますが、抽象化したものが、いわゆる「モダン」と呼ばれるものになります。

抽象化したもの、要は木を直線で表したもの、それを「タリアセン2」という照明としてつくりました。

「タリアセン2」は形状的にすごくいびつで「なんだこれ?」という形ではありますが、木漏れ日を意識した、実にモダンな照明ということになります。

こういう背景がわかっていると、「これは木の木漏れ日を意識してるから、ここにこういう照明が入ってるんだな。」といった意味がわかります。

内装も歴史的な背景や製作背景を意識した上でつくり込めるので、空間の質がワンランクアップします。

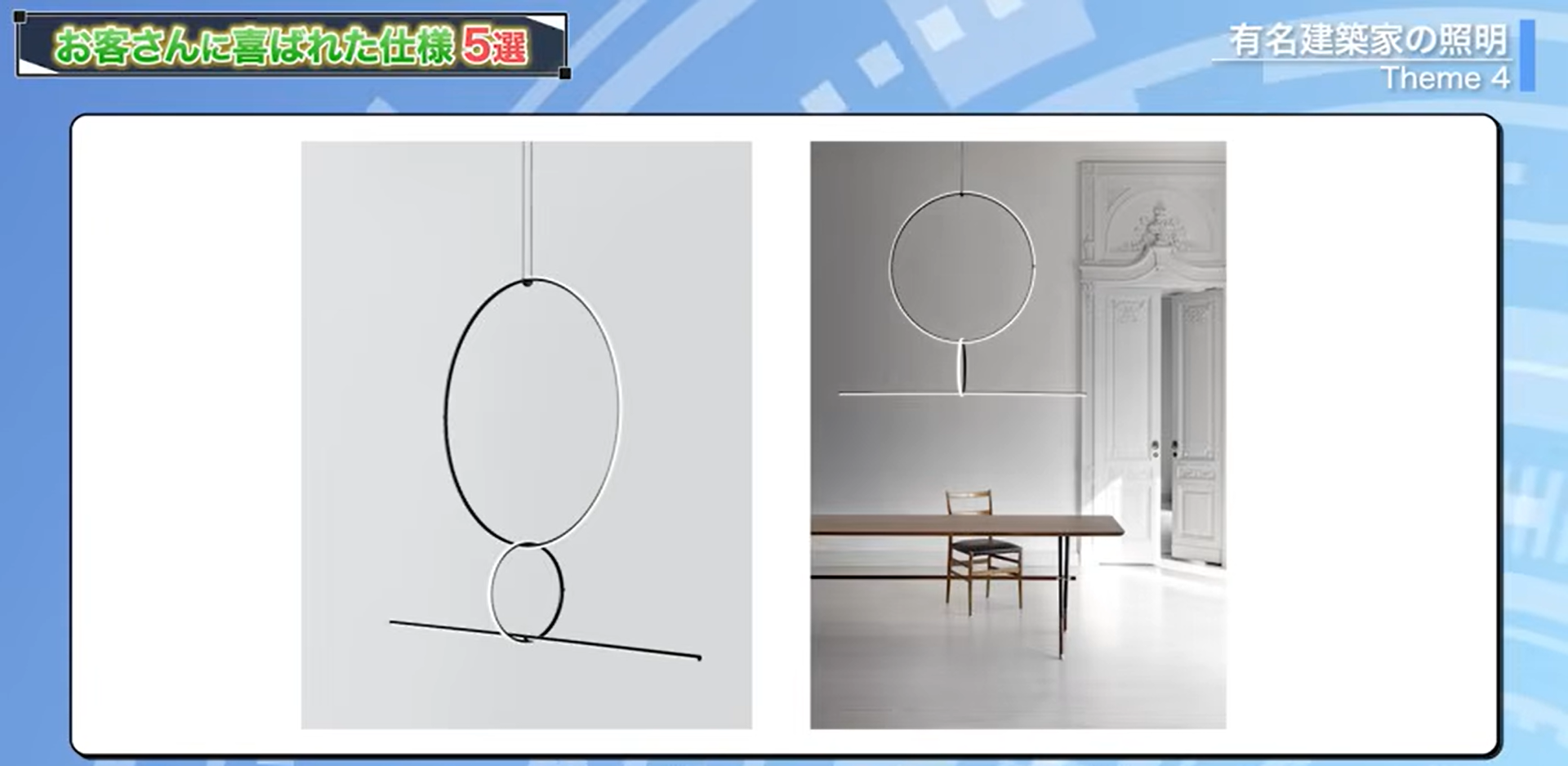

シャンデリアを線で表した照明

あと「シャンデリア」は、ごちゃごちゃしていてお高くとまっている感じです。

自分の家につけようとはあまり思わないと思いますが、あれを抽象化するのです。

シャンデリアを線で表します。

線で表した照明というのが「マイケル・アナスタシアデス」がつくった照明です。

これは直線で表された照明で、実にモダン的です。

照明は空間の質を向上させる

デザインの歴史を知っていると、照明は非常におもしろいです。

昔は自然をモチーフにした曲線的なデザインで、とにかく狂気と言えるほどつくり込まれたものが価値あるものとされていましたが、それですと量産できないので、産業革命以降は、なるべく抽象化した線で表したものをつくって、かっこよく整えて世の中にプロダクトとして商品を出してきた歴史があるのです。

ですので、線で表しているものというのは、元となるデザインのものがあって、「タリアセン2」のようにボコボコとした照明だけれど実は木を表している、普通にペンダントライトで直線的な照明などいろいろあります。

こういうのを組み合わせると空間の質が上がりますし、こういう話をするとお客さんが喜んでくれます。

そういったものが家に1個でもあると気分が上がります。

ハウスメーカーは大光電機をベースとして照明計画を提案してくることがありますが、それだけですと大光さんだけの商品の中で照明計画をすることになるので、プラスアルファでよりクオリティを上げるとなると、営業マンや設計士の照明の知識がどれだけあるのかによってクオリティが変わってきます。

注文住宅のおすすめ仕様・設備ランキング5位:海外製のレンジフード

キッチンのところについている煙突のような換気扇がレンジフードです。

日本製のものはボテっとしているというか、結構存在感があります。

あれを目立たなく存在感をなくすことを考えた時に、やはり海外製のものの方が目立たないわけです。

ですので、正直レンジフードだけでも海外製のものを入れていただきたいです。

ですが、日本は消防法が厳しいため、入れるのが難しいのです。

海外製のキッチンはスタイリッシュでかっこいいのですが、ファンの部分が樹脂でできています。

一方で日本のものは、ファンの部分が金属でできています。

このファンのつくり方の違いによって、消防法に引っかかる、引っかからないという問題があり、多くのところですと、海外製のレンジフードは入れられないのです。

しかし、裏技があります。

役所に直接交渉しに行くというパターンです。

消防法は、実はそれほど硬い法律ではありません。

法律違反しているわけではなく、きちんと役所に行って「こういう設備で問題ないから入れさせてください。」と言ったら、きちんと許可を出してくれます。

しかしきちんと説明しなければならないので、理解した上で役所に行く必要があります。

「こういう設備で問題ないから許可を出してください。」と言えば大抵OKになります。

これは市区町村によってその厳しさが結構違います。

東京ですと一部の地域はとても厳しいので、それをやろうと思ってもできません。

ただ、それ以外の厳しくないところも結構あり、割とルーズなところもあります。

ですので「消防法がある=ダメ」と思わず、1回その建物を建てるエリアの役所に行って「こういうものを入れたいのですが、きちんとしているものなので大丈夫です。許可を出してください。」と直接交渉しに行けば、大体OKをもらえます。

実際に足で稼いで見つけた裏技ではありますが、間違いなくできます。

キッチンのレンジフードを目立たせたくない、海外製のものを入れたいという方は、そういう直接交渉を是非やってみてください。

注文住宅のおすすめ仕様・設備ランキングのまとめ

お客さんが喜んでくれた注文住宅のおすすめ仕様・設備をランキング形式で5つ紹介させていただきました。

それぞれの設備や仕様をお客様が喜んでくれた理由が、納得できたかと思います。

取り入れたいなと思ったものがありましたら、ぜひチャレンジしてみてください。

最後に告知です。

今現在、公式LINEに登録していただくことで、全国の優秀な住宅営業マンや設計士のご紹介、大手ハウスメーカー攻略カタログのプレゼント、これらの特典を受けることができます。

また、私が作った自ら担当者を選べるネット版住宅展示場メグリエに登録をしていただくと、無料で私との個別面談ができるようになります。

各ハウスメーカーの弱点や比較ポイントを知りたい、注文住宅を買いたいけれど何から始めればいいのかわからない、最短で自分にあったハウスメーカーを知りたい、これらに該当する方はこの機会にぜひ公式LINEとメグリエの登録を済ませておいてください。