この記事はメグリエ運営事務局によって作成しました。

「ハウスメーカーの決め方がわからない」「たくさんありすぎて比較に疲れてしまった」そんなお悩みはお持ちではありませんか?

一生に一度の家づくりだからこそ、どのハウスメーカーに依頼するかは大きな決断です。価格や性能だけでなく、担当者との相性や保証内容など、見極めるべきポイントは数多く存在します。

そこで今回は、ハウスメーカーの決め方をステップごとに整理し、比較すべき項目やよくある失敗例、さらに選び疲れてしまったときの対処法をわかりやすく解説します。これから家づくりを始める方が、自分に合ったハウスメーカーを納得して選べるようにまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

ハウスメーカーの決め方・選び方

家づくりを進める上で最初に直面するのが「どのハウスメーカーに依頼すべきか」という問題です。ハウスメーカーの決め方にはいくつかのステップがあり、順序立てて考えることで迷いが少なくなります。基本の流れを5つのステップに分けると、次のようになります。

それぞれのステップについて解説するので、まずはチェックしてみてください。

1.予算や条件を整理する

まず取り組むべきは、家づくり全体の予算感を把握することです。

住宅ローンの上限金額などを参考にするのも大切ですが、それだけで決めてしまうと後々の生活が苦しくなることもあります。重要なのは、毎月の返済額が無理のない範囲に収まっているかどうかです。生活費や教育費、将来の貯金も考慮しながらシミュレーションしてみましょう。

また、希望する住まいの条件も整理しておくと比較がスムーズになります。具体的には、次のような項目です。

- 建てたい家の広さ(坪数)

- 希望するエリアや土地の条件

- 必要な間取り(平屋・二世帯住宅・収納量など)

これらを事前にリストアップしておくことで、ハウスメーカーに相談する際にも的確な提案を受けやすくなります。完全に決め切る必要はないですが、事前に予算や条件を仮決めしておいた方が、スムーズにハウスメーカーを決められます。

2.各ハウスメーカーについて情報収集する

条件を整理したら、次は候補となるハウスメーカーについて情報収集を行います。

各ハウスメーカーには「高性能住宅に強い」「ローコストで建てられる」「デザイン性に優れる」など、それぞれ特徴があります。まずは自分の条件に合いそうなハウスメーカーを絞り込むことが大切です。

情報収集の方法としては、公式サイト・口コミ・SNS・比較サイトなどがあります。

注意点としては、いきなり大量の資料請求や展示場訪問をするのはおすすめしません。営業連絡や情報が多すぎると混乱しやすく、時間や労力もかかってしまいます。また、資料請求をすると営業担当が勝手に決められてしまい、後々になって展示場を訪問しても、他の担当者から相手にされづらくなってしまいます。

最初は気になるハウスメーカーをいくつかピックアップし、最新情報や評判を確認するところから始めると効率的です。

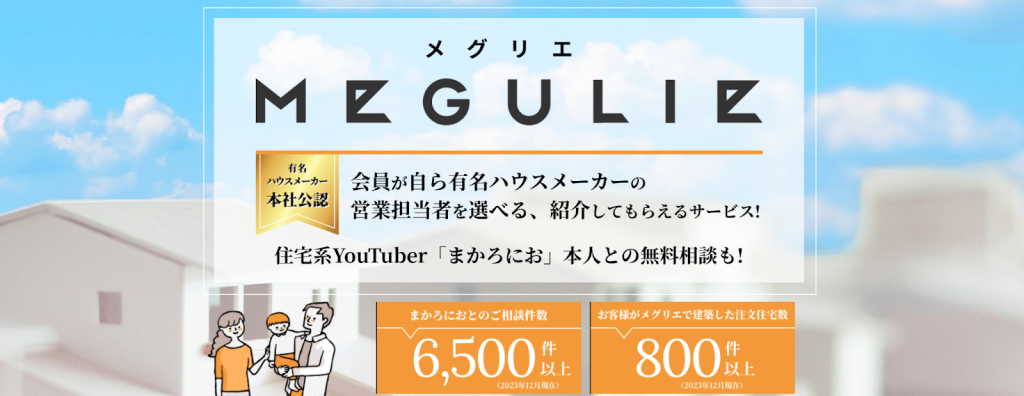

ハウスメーカー選びや各社の最新情報について学びたい方は、住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営するYouTubeチャンネルまかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】の視聴がおすすめです。

特に「【最新】予算/土地探し/ハウスメーカー選び!全ての攻略法を完全解説!!」の動画は家づくり初心者必見の内容なので、ぜひチェックしてみてください。

まかろにおは元ハウスメーカー営業マンとして全国1位の実績を持ち、その後は不動産融資を扱う大手金融機関でも経験を積んだ専門家です。

「YouTube界でハウスメーカーといえばこの人」といえるような存在で、2025年9月時点で登録者数は約14万人となりました。公式サイトではわからない、各ハウスメーカーのリアルな最新解説動画も挙げていますので、気になる動画だけでもチェックしてみてください。

3.2〜3社にアプローチする

候補が見えてきたら、最初から1社に決めてしまうのではなく、2〜3社にアプローチして比較するのがおすすめです。比較対象があることで、それぞれの強みや弱みが見えやすくなります。

ただし、多すぎると情報が整理できず逆に混乱してしまうため、5社以上に一度に問い合わせることは避けましょう。

この段階で注目すべきは、営業担当者や設計士の対応です。

- 質問に誠実に答えてくれるか

- こちらの希望を理解して提案してくれるか

- 契約を急がせるような雰囲気がないか

上記のようなやり取りを通じて「信頼できるかどうか」を見極めましょう。

4.見積もりを比較する

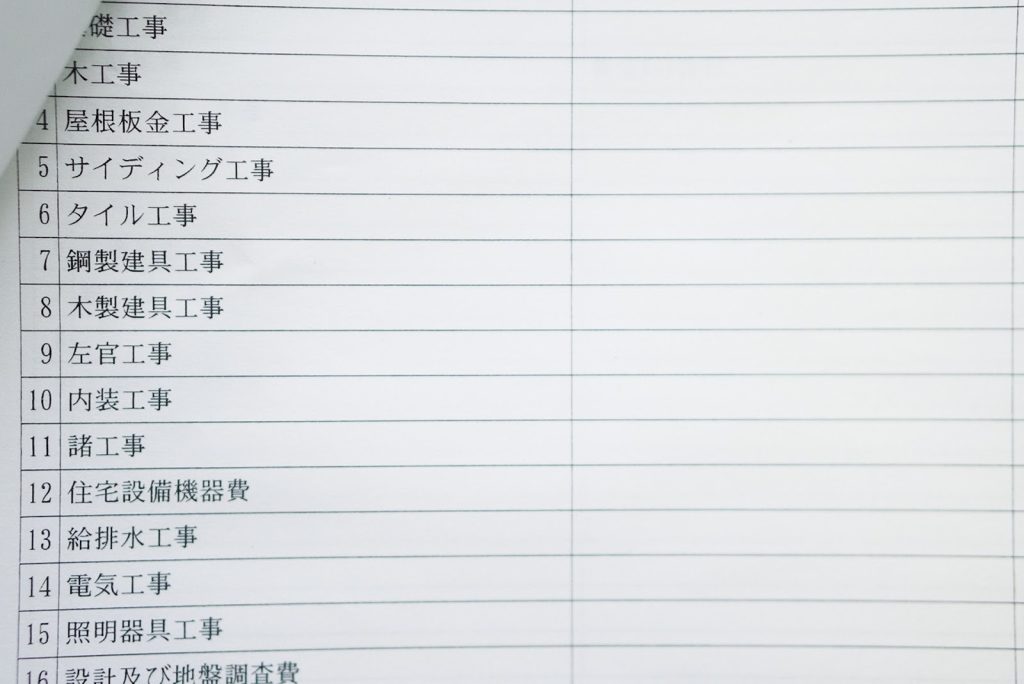

次のステップは、各社から出してもらった見積もりの比較です。金額だけで判断するのは危険で、必ず内訳を確認することが重要です。

チェックすべき主な項目は、次のとおりです。

- 標準仕様に含まれているもの(キッチン・浴室・断熱材など)

- オプション費用(床暖房や太陽光パネルなど追加機能)

- 諸費用(設計料、登記費用、外構工事など)

総額だけでなく「標準仕様」「オプション費用」「諸費用」などの違いを確認するようにしましょう。また、提案される設備のグレードや内容にも違いがあります。見積もりの総額だけでなく、「同じ金額でどこまで含まれているか」を比較することがポイントです。

5.依頼するハウスメーカーを決める

最終的に依頼するハウスメーカーを決める際は、価格や性能だけでなく、営業担当者との相性も重視しましょう。良い家づくりには、施主とハウスメーカーの信頼関係が欠かせないからです。

契約前には必ず疑問点をすべて解消しておくことが大切です。保証の範囲、追加費用の有無、工期のスケジュールなどをあらかじめ確認しておくと、後々のトラブルを防げます。

最終決定では、「自分が安心して任せられるかどうか」という感覚を大事にすると、後悔のないハウスメーカー選びにつながります。

ハウスメーカーを決める時の比較項目

ハウスメーカーを選ぶとき、多くの人は「価格」や「知名度」ばかりに注目しがちです。しかし、実際にはそれだけで判断すると後悔することも少なくありません。比較すべき項目としては、次のものなどが挙げられるでしょう。

これらの項目を意識しておけば、判断に迷ったときでも自分なりの基準を持って選びやすくなります。ここでは、それぞれどのように比較すれば良いのか解説します。

構造・工法

構造や工法は、家の「骨組み」にあたる部分であり、耐久性や間取りの自由度、建築コストを大きく左右します。主な構造、工法の種類としては「木造・鉄骨造・2×4工法・SRC」などがあります。

- 木造:日本で最も一般的な工法で、比較的コストを抑えやすく、設計の自由度も高いのが特徴です。

- 鉄骨造:強度が高く、大空間や大きな窓を取り入れた設計を実現しやすいという魅力があります。

- 2×4(ツーバイフォー)工法:壁で家を支える仕組みのため耐震性や断熱性に優れており、品質も安定しやすいですが、間取りの自由度はやや制限されることもあります。

- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造):高層建築にも採用されるほど頑丈で安心感があるものの、コストは高めです。

このように、工法ごとに一長一短があるため、自分の希望する暮らし方や予算に合わせて選ぶことが大切です。

住宅性能

次に比較すべきは住宅性能です。特に日本のように地震が多く、夏は蒸し暑く冬は寒い気候では、耐震性や断熱性、省エネ性能といった性能が暮らしの快適さや安心に直結します。

- 耐震性:災害時の安全性を左右し、断熱性は冷暖房の効きやすさや年間の光熱費に影響します。

- 断熱性:低い家だと夏は冷房を強くしなければならず、冬は暖房を常時使う必要が出てくるため、長期的な光熱費もかさみやすくなります。

- 省エネ性能:ZEH(ゼロエネルギーハウス)基準を満たす住宅であれば、太陽光発電なども組み合わせて光熱費を大幅に削減できるケースがあります。

このように性能面は目に見えにくい部分ですが、30年、40年と暮らしていく中でじわじわと差が出る部分なので、必ず比較しておきたい部分です。

価格帯(坪単価)

ハウスメーカーを比較する際に最も注目されやすいのが価格です。坪単価は、おおよそ次のように分かれます。

- ローコスト系:40〜60万円/坪

- 中堅クラス:60〜80万円/坪

- 大手・高級志向:80〜100万円以上/坪

ただし、これらの坪単価はあくまで目安であり、大手ハウスメーカーの場合は120〜150万円ほどといったコストになることもあります。

また、本体価格以外に付帯工事費用(外構工事・水道引き込みなど)・諸経費などがかかる点に注意が必要です。見積もりでは必ず総額を確認し、坪単価だけで判断しないようにしましょう。

各ハウスメーカーの価格帯について気になる方は、「まかろにお」が運営するYouTubeチャンネルまかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】にある、「【最新2025年版】ハウスメーカーの注文住宅、規格住宅を予算別にまとめて解説してみました。」の動画視聴がおすすめです。

デザイン・設計力

外観や内装のデザインも、暮らしの満足度を大きく左右します。自由設計を得意とするハウスメーカーであれば、細かい部分まで希望を反映させたオリジナルの住まいを実現できますし、動線や収納など実用性の面でも柔軟に対応できます。

一方、規格住宅をメインとするメーカーでは選択肢が限られるものの、その分コストを抑えやすく、一定のデザイン性や機能性を確保できます。

おしゃれさだけでなく、暮らしやすさや将来的なライフスタイルの変化にも対応できるかどうかを含めて検討すると、後悔なく判断しやすくなるでしょう。

アフターサービス・保証内容

家は建てて終わりではなく、住み始めてからの維持管理が欠かせません。そのため、ハウスメーカーが提供するアフターサービスや保証内容も必ず比較する必要があります。

構造や雨漏りなどに関する瑕疵保証がどのくらいの期間ついているか、定期的な点検は行われるか、緊急時に迅速な対応が可能か、といった点を確認しておきましょう。

保証が手厚いハウスメーカーであれば将来的な修繕リスクを減らすことができ、結果的に安心して暮らし続けられます。初期費用が多少高くても、長い目で見ればアフターサービスの充実度を重視するのがおすすめです。

営業担当者や設計士の対応

営業担当者や設計士の対応です。

どれだけ性能や価格が理想的でも、営業担当者との相性が悪ければ満足度は大きく下がってしまいます。契約を急がせるような雰囲気はないか、質問に対して誠実でわかりやすく答えてくれるか、こちらの希望をきちんと理解して提案してくれるか、などやり取りの中で信頼できるかどうかを判断することが重要です。

実際に家を建てた人の口コミでも「担当者が良かったから最後まで安心して進められた」という声は非常に多く見られます。家づくりは営業担当や設計士と長い時間を共にします。「この人なら任せられる」と思える営業担当者に出会えるかどうかが、満足度を左右する大きなポイントになるでしょう。

ハウスメーカー選びでよくある失敗

ハウスメーカー選びで失敗した、という声も聞くことはあるかと思いますが、意外と多くの方が共通した部分で失敗しています。実際によくあるのは、次のような失敗パターンです。

ここでは、なぜこのような失敗をしてしまうのか、その理由や注意点を解説します。今のうちに押さえておきましょう。

値下げで決めてしまう

ハウスメーカーでは、契約前の段階で「今なら〇〇万円値引きできます」「キャンペーンをやっております」といった提案を受けることがよくあります。もちろん適正な範囲での割引は魅力ですが、値引き額だけを根拠に決めてしまうのは危険です。

なぜなら、最初の見積もりを高めに設定しておき、最後に大幅な値下げを提示することで「お得に契約できた」と感じさせるような手法も珍しくないからです。心理的に安くなったと感じますが、実はそもそも標準的な価格へ値引きしただけというケースもあります。

値下げ額だけで判断せず、必ず「その価格に見合う価値があるか」で判断するようにしましょう。

知名度だけで選んでしまう

TVCMや広告でよく目にする大手ハウスメーカーは、確かに安心感やブランド力があります。しかし、「大手だから間違いない」と決めてしまうのも失敗の原因になります。

大手メーカーは全国対応で実績も豊富ですが、その分価格が高くなる傾向があります。また、自分の希望するデザインや間取り、予算に必ずしも合致するとは限りません。

知名度に流されず、あくまで「自分たちの条件に合うかどうか」で判断することが大切です。

予算をオーバーしてしまう

家づくりの過程で非常に多い失敗が、最終的な費用が想定を超えてしまうケースです。

最初に提示された見積もりでは収まっていたはずが、打ち合わせを重ねる中で「せっかくだから」とオプションを追加していくうちに、気づけば数百万円単位で予算を超えてしまったという事例は珍しくありません。

特に標準仕様に含まれる設備や仕上げの内容をきちんと確認しておかないと、必要な部分がすべてオプション扱いになり、最終的に高額になることもあります。

こうした失敗を避けるためには、当初の予算に余裕を持たせ、追加費用が発生する前提で資金計画を立てておくことが大切です。

ハウスメーカー選びに疲れた時のアドバイス

家づくりは一生に一度の大きな買い物だからこそ、情報を集めれば集めるほど「どれが正解かわからない」と悩んでしまう方も多いはずです。展示場をいくつも回ったり、複数社と打ち合わせを重ねたりすると、気づかないうちに心身ともに疲れてしまうこともあります。

ここでは、ハウスメーカー選びで疲れを感じたときに試してほしい3つの対処法を解説します。

休憩して時間をおく

情報を詰め込みすぎると判断力はどうしても鈍ります。営業担当者からの提案やインターネット上の口コミを追いかけ続けていると、何が本当に自分に必要な条件なのか見失いがちです。

そんなときは、数日間だけでも家づくりのことから離れてみるのがおすすめです。冷静さを取り戻してから再び考え直すと、意外とシンプルに答えが見えてくることもあります。

一旦「理想」を見直して優先順位を整理する

ハウスメーカーと話を進めていくうちに、「せっかくだからこれも欲しい」「あれも叶えたい」と理想がどんどん膨らんでしまうのはよくあることです。しかし、現実的には予算や土地の条件には限りがあります。

そこで一度理想をリセットして、「絶対に譲れない条件」と「妥協できる条件」に分けて整理してみましょう。完璧を求めるのではなく、優先順位を満たせるハウスメーカーを選ぶことが、後悔のない家づくりにつながります。

プロに相談してみる

どうしても迷いが晴れないときは、第三者の専門家に相談してみるのも有効です。

住宅展示場のアドバイザーや、住宅相談カウンター、ファイナンシャルプランナーなど、中立的な立場からアドバイスをもらうと新しい視点が得られることがあります。プロに意見を聞くことで、自分では気づかなかった判断基準が見えてくるかもしれません。

どこに相談すれば良いかわからないという方は、登録者14万人以上の住宅系YouTuber「まかろにお」本人が直接相談に乗ってくれる公式LINEのご活用がおすすめです。

「この2社で悩んでいる」「自分のこの希望に合うハウスメーカーだとどこなる?」などよくある悩みに対して回答することができるので、お気軽に相談してみてください。

ハウスメーカーの決め方についてよくある質問

最後に、ハウスメーカーの決め方や選び方について、よくある質問とその回答を紹介します。事前に把握しておくことでスムーズに決めやすくなるので、ぜひチェックしてみてください。

ハウスメーカーと工務店はどちらが良い?

それぞれにメリットとデメリットがあるため、一概にどちらが良いとはいえません。

ハウスメーカーは全国規模で展開しているため安定感があり、保証やアフターサービスも充実している点が強みです。一方で、価格はやや高めになる傾向があります。対して工務店は地域密着型で自由度が高く、コストも比較的抑えやすいのが魅力です。

ただし、保証体制や施工品質は会社によって差があるため、地元での実績や評判を確認することが大切です。自分にとって「安心感を優先するか」「自由度やコストを優先するか」で選ぶ基準が異なります。

家づくりはどのようなスケジュール・期間で進める?

一般的な流れは「土地探し」から始まり、「プラン相談」「契約」「着工」「引き渡し」というステップで進みます。期間の目安としては、土地が決まっている場合でも8〜12ヶ月程度かかることが多く、土地探しからスタートする場合はさらに期間がかかります。

打ち合わせの回数やオプション選びによっても前後するため、余裕をもったスケジュールを組んでおくことが重要です。

契約前に必ず確認しておくべきことは?

契約の前に必ず確認すべき点は、金額とサービスの中身です。契約金額の内訳に、本体工事費だけでなく付帯工事や諸費用が含まれているかを細かくチェックしましょう。

また、保証内容やアフターサービスが十分かどうかも重要です。さらに、担当者との信頼関係も見逃せないポイントといえるでしょう。疑問や不安を率直に伝えても誠実に対応してくれるかどうかで、その後の家づくりの満足度は大きく異なります。

まとめ

ハウスメーカーの決め方で迷ったときは、まず「情報収集 → 比較(2〜3社)→判断」という流れを意識することが大切です。住宅性能や価格帯はもちろん重要ですが、それだけでなく営業担当や設計士との相性も、家づくりの満足度を左右します。

また、途中で情報が多すぎて疲れてしまったり、理想が膨らみすぎて迷ってしまうこともあるでしょう。そんなときは一度立ち止まり、優先順位を整理したり、プロの意見を取り入れたりすることも効果的です。

今回紹介したようなハウスメーカー選び、決め方のコツなどは、住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営しているYouTubeチャンネルまかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】でも徹底的に解説しています。

2025年9月現在登録者数は14万人を超えており、ハウスメーカー選びに特化した動画「【最新】予算/土地探し/ハウスメーカー選び!全ての攻略法を完全解説!!」も出しています。「これさえ見ておけば基礎は網羅できる」という内容になっていますので、まだハウスメーカーを決めていない今だからこそ、ぜひ視聴してみてください。

また、まかろにお本人が回答する公式LINEの活用もおすすめです。「そもそも自分にあっているハウスメーカーがわからない」「2〜3社を選んだけど絞りきれない」といった方にもアドバイスできますので、ぜひお気軽に相談してみてください。

また、当サイト「MEGULIE(メグリエ)」では、たった3問でおすすめのハウスメーカーがわかる無料診断を実施しています。会員登録不要で誰かの面談したりする必要もないので、まずは自分にあったハウスメーカーを知りたい方はぜひご活用ください。

下記の動画では、「メグリエ(MEGULIE)」を活用するメリット・デメリットもお伝えしています。利用前に確認しておきたい方は、チェックしてみてください。

自分や家族にとって本当に必要な条件を見極め、納得感のある選択をすることで、後悔のない家づくりにつながります。本記事で紹介したポイントを参考に、自分に合ったハウスメーカーを安心して選んでみてください。