家づくりをしていく上で、おしゃれに見せたい、でもお金はかけたくないという気持ちをもっている人は多いのではないでしょうか。

特に固定資産税は抑えたいと思うと思います。

そこで本記事では、固定資産税を安く、おしゃれな家をつくる方法を5つ紹介します。

ただし、「いいものを入れると金額は高くなる」これは仕方ないので、変な抜け道や裏技があると考えてはいけません。

税金を計算する時の計算式を見てもらえればわかりますが、

- 建物は大きくしない

- 安い建材を使う

税金を抑える対策は基本的にこの2つだけです。

建物が大きくなって、建物の価格が上がると税金は上がりますし、逆をすれば税金は下がります。

ですので、建物全体の金額が上がらないようにすることがポイントです。

とはいえ、高見えする方法はあるので、どういう計算式になっているのかを説明した後、高見えする方法をお伝えします。

固定資産税を安くする方法について

まずは固定資産税についてです。

固定資産税は、土地と建物それぞれに課税されるわけですが、今回は「おしゃれで高見えする住宅をつくるための方法」なので、土地の固定資産税は一回置いておき、建物だけの固定資産税をどのように計算するのか、ここを説明します。

固定資産税の計算

建物の固定資産税はざっくりどういう計算になるのかというと、

- 固定資産税+都市計画税=固定資産税

となります。

固定資産税に都市計画税を加えたものも固定資産税と呼ばれます。

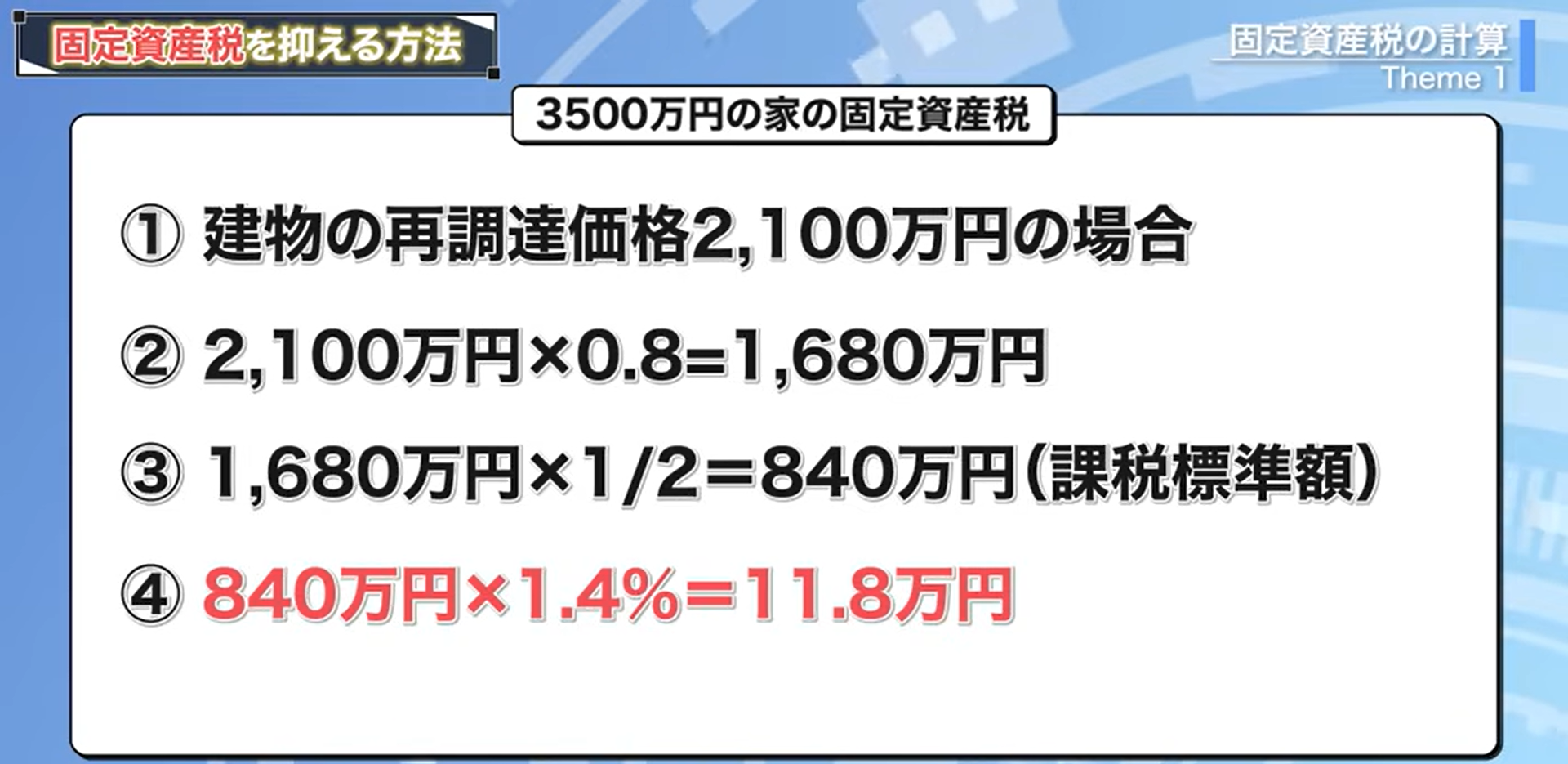

建物の固定資産税をどのように計算するのかというと、最初に「再調達価格」を計算します。

これはどこかのハウスメーカーと契約したときの建物の金額です。

これの40〜60%が再調達価格になると言われています。

例えば、3,500万円の家を建てようと思った場合、再調達価格は40〜60%なので、3,500万円×40〜60%=1,400〜2,100万円、これが再調達価格になります。

これをベースに次の計算に入っていきます。

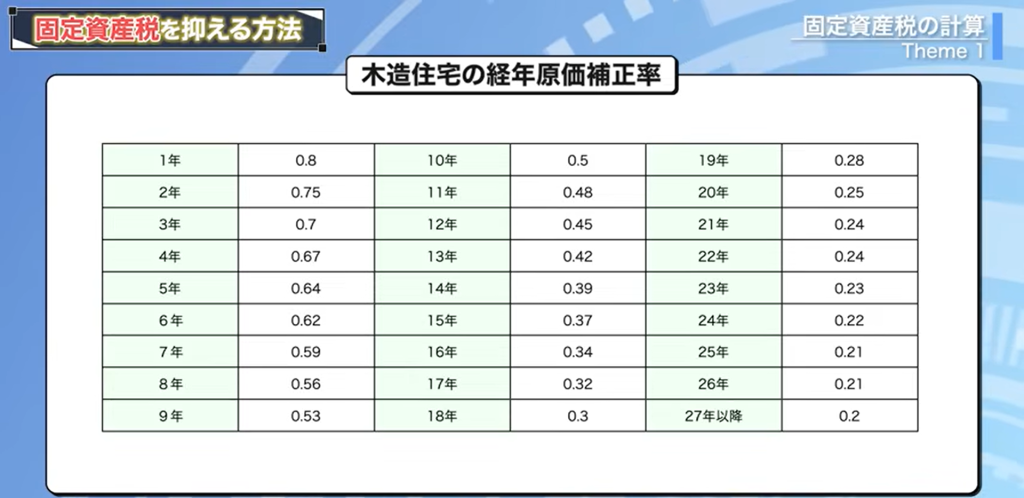

次の計算は「経年原価補正率」です。

家は徐々に傷んでいきます。

ですので、新築同様の税金はかからず、年数が経つごとに税金の掛け率が下がります。

それを経年減価補正率というのですが、具体的には、

- 1年目:0.8

- 2年目:0.75

- 3年目:0.7

という感じで、年を追うごとに減っていくわけです。

ですので、先ほどの再調達価格を計算して価格が2,100万円だった場合、1年目は2,100万円×0.8=1,680万円が課税標準額となります。

本来でしたらここまでで一旦ベースとなる計算は終わるのですが、最後に「減税措置」も考えなければなりません。

これが何かというと、新築住宅の場合は建ててから3年間1/2になり、長期優良住宅の場合は5年間1/2になるという措置です。

延べ床面積120㎡までが対象で、それを超えた部分に関しては半分にならなかったり、都市計画税に関しては適用外だったりするのですが、やはり半分になるというのは大きいです。

ですので、減税措置は非常にありがたいです。

この減税措置を加味すると、例えば固定資産税の計算としては、建物の再調達価格が2,100万円だった場合、2,100万円×0.8=1,680万円。

そして1,680万円×1/2=840万円、これに1.4をかけます。

この1.4というのは、固定資産税を計算する時に一律で入ってくる定数です。

円周率を求める時に「×3.14」をやるのと同じで、この1.4は固定です。

ですので、840万円×1.4=11.8万円、これが固定資産税でかかる金額になります。

そして、プラス都市計画税を計算した合計金額が全体の金額なので、今度は都市計画税を計算していきます。

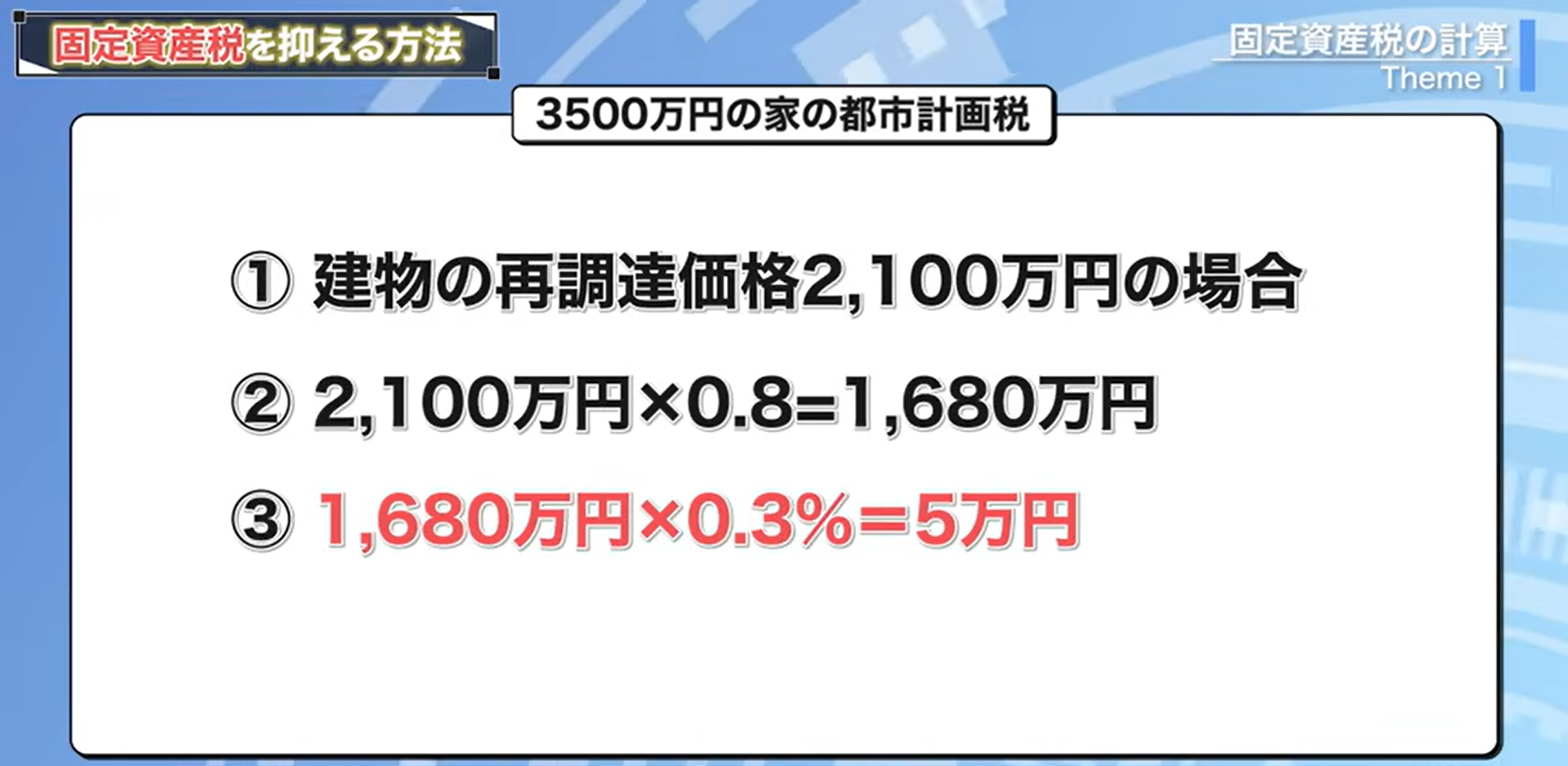

2,100万円をベースに考えると、2,100万円×0.8=1,680万円、そして1,680万円×0.3をするのですが、0.3というのも都市計画税を計算するときに必ず定数として入るもので、これも円周率でいう「3.14」と同じです。

1,680万円×0.3=5万円です。

減税措置は都市計画税には反映されません。

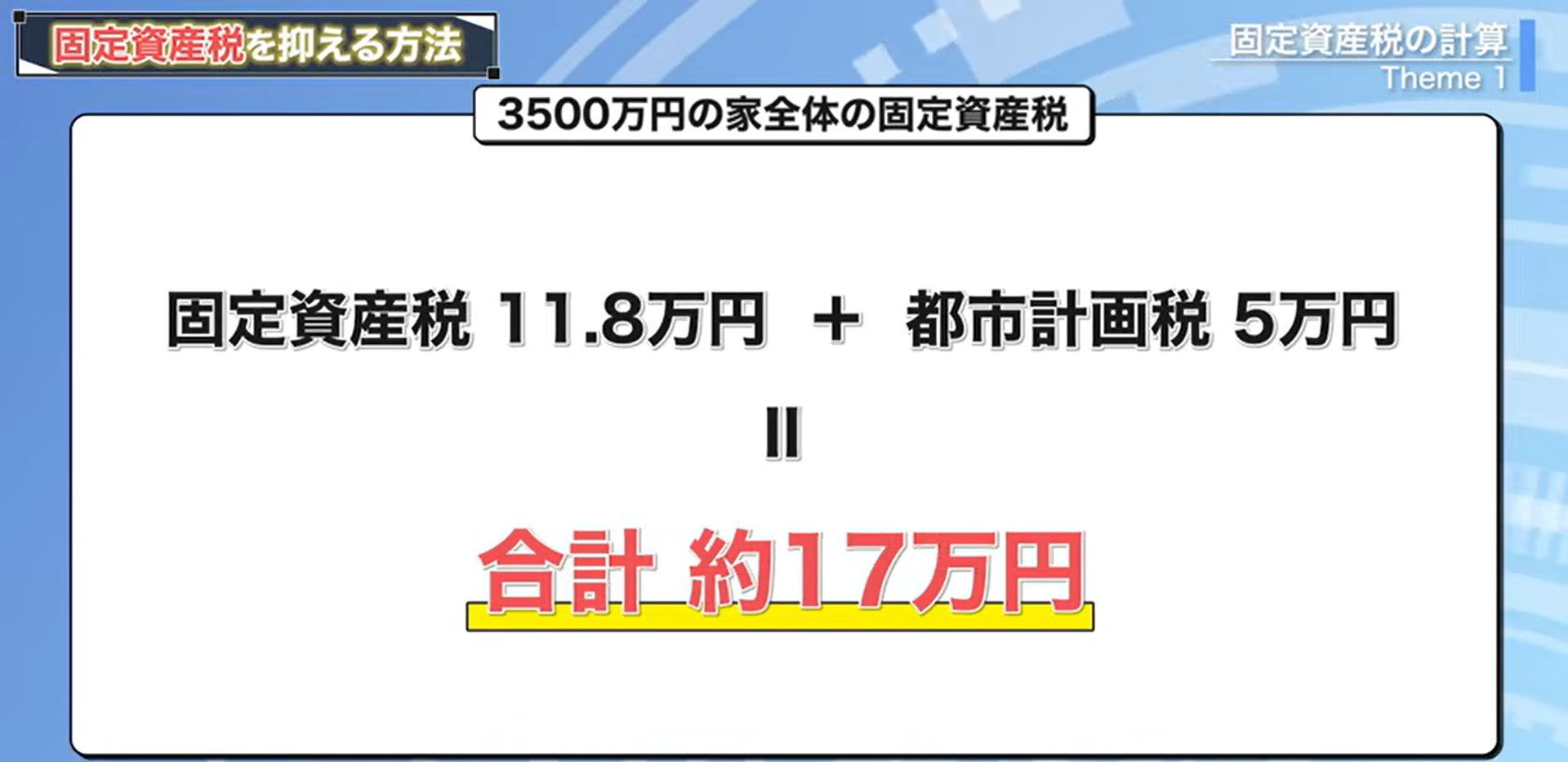

ですので、先程計算した固定資産税11.8万円+5万円=約17万円、これが3,500万円の家を建てたときに発生する固定資産税になります。

これは、1年分の支払う金額が約17万円ということです。

家を買ったことがある人ならわかると思いますが、毎年4月くらいに納税通知書のようなものが来ます。

一括納付をするのか、年4回に分けて納付するのかを自分で選べます。

郵便局に持っていき、一括の場合は1年に1回払い、一括で払うのが厳しいという方は、4回に分けて順繰り払っていきます。

とにかく3,500万円の家を建てた場合は、17万円前後の固定資産税がかかってきます。

最初に出した再調達価格は、元々の建物の金額に対して40〜60%かかってくるという計算でした。

元の建物の金額が高くなればなるほど、再調達価格も高くなるわけです。

ですので、建物にお金をかけない方が、当然固定資産税は安くなるというロジックになるのです。

あと、経年減価補正率は、年数が経つごとに掛け率が減っていきますが、27年目以降は0.2で固定になります。

0.2以下になることはありません。

ここからもわかりますが、やはり元々の建物の金額が大きい場合、0.2まで下がったとしても、高い水準で固定資産税を永遠に払わなければならない状態になります。

固定資産税を安くする手段

固定資産税を安くするには

- 建物は大きくしない

- 安い建材を使う

ということになります。

その手段として、床暖房をつけない、タイルではなくサイディングにするといったことが考えられます。

この部材を入れたら税金が上がるという話ではなく、建物全体の金額を上げないようにしなければなりません。

中でも特に金額の触れ幅が大きいのが、床暖房や外壁ということです。

これがわかると、なるべく小さい家にしよう、安い建材をメインに構成していこうということになるはずです。

固定資産税を安くしておしゃれな家をつくる方法

建物全体の金額を上げないようにするというロジックをベースに、固定資産税を安くしておしゃれで高見えする家をつくる方法を5つ紹介します。

置き家具を利用する

建物の金額を上げてはいけないので、造作家具は禁止です。

扉もオーダーになれば造作家具になりますが、とにかく建物にくっついている造作家具はNGです。

その理屈で言ったら、扉の枚数も減らした方がいいくらいです。

一方で、椅子、ダイニングテーブル、作業机などの置き家具は自分たちで買って設置した方が税金的には安いわけです。

未来永劫ずっと税金を払わなければならないので、造作家具が多ければ多いほど、経年減価補正率0.2をかけた時に出てくる金額が若干高くなります。

ですので、置き家具で構成した方が税金的には有利なわけです。

この時「高い家具を入れましょう」という話をしたいなと思っています。

普通にいい家具入れると、総額500万円くらいかかります。

しかし「そんな高い家具いらないよ」という人も多いと思うので、ちょうどいい価格で尚且ついい感じの質感のある家具屋さんを紹介します。

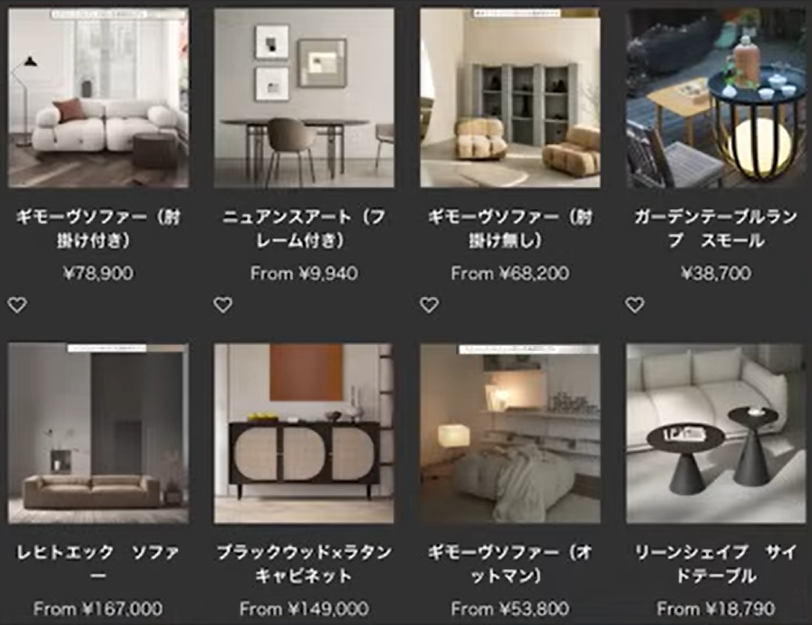

それが「&classy」です。

「&classy」の家具は、全体的にかっこいいです。

小物のセンスもいいですし、ニトリやIKEAよりももっといい感じのものを狙っている人は「&classy」がおすすめです。

安いかつ高見えします。

グレー系の内装材を使う

これは最強です。

原色の赤・青・黄色と淡い赤・青・黄色を比べた時に、どちらが落ち着くかというと、淡い方です。

次に淡い赤・青・黄色と黒・白を比較した時に、どちらが落ち着くかというと黒・白です。

いくら淡い赤・青・黄色で塗られていても、落ち着きはしません。

それなら黒・白のほうが落ち着きます。

最後に黒と白どちらが落ち着くかを考えたとき、結局足し合わせたグレー、これが1番落ち着くよねという話です。

そのような感じで、カラーコーディネート的に突き詰めれば突き詰めるほど、グレーが最強という話になります。

だからこそ、海外のPinterestやInstagramは、グレーで統一されている床や壁が多いわけです。

しかし、海外のInstagramやPinterestのように、グレーの床で構成したいと思っても、日本ではグレーの床がほぼないのです。

「草木染め」と呼ばれている、花や草で煮出した染料を木につけて染める技術があり、その技術を使ったグレーっぽいものはありますが、やはり完璧なグレーにはなりません。

肌色というか、少しいまいちな感じになってしまいます。

ですので、本当に薄いグレーにするとなると、日本の床材ですとシート系床材でその色味を出すしかないのです。

シート系材は本物の木ではなく人工的につくった木目を模したシートなので、いろいろな調色ができるのです。

ですので、グレーの床材もつくりやすいですし、実際グレーのシート系床材は世の中に結構あります。

それを選んでいただくと、家具も合わせやすいです。

それに、シート系床材を選んだ理由づけにもなります。

家づくりをしていると、「うちは無垢床だけど、あなたの家は?」というようにマウントを取ってくる人も多いです。

そのときに「シート系床材を選んだ」という話をしても、実際にこういう意図があってシート系床材を選んだと理由が言えたら強いと思います。

「海外の住宅がよくて、そういうテイストにしたかったんだけど、無垢床も挽き板も突き板もグレーがなくて。やっぱりこの色味を出せるのはシート系だったんだよね。だから自分はシート系にしたんだ」と言ったら、「おお〜!」となります。

ですので、シート系床材を選ぶのであれば「選んだ理由」があると、自分たちも腑に落ちます。

家具との相性もばっちりなので、シート系床材でグレーの床材を選ぶというのは、ひとつ高見えするポイントかと思います。

ラワン合板を使う

ラワン合板は、ベニヤ板の表面がすごくスベスベで、触り心地のいい合板だと思ってもらえれば大丈夫です。

それを床材に敷き詰めるのですが、まず安いです。

安いですし、ラワン合板は本物の木なので、やはり触り心地が抜群にいいわけです。

触り心地がいいですし、住まい心地もいい、コストも安いのでおすすめです。

家を建てるとなったら本物の木、無垢床を入れたいという人もいると思います。

しかし無垢床は高いです。

そんな時にはラワン合板がベストです。

有名な建築家の方も、コストを抑える時にラワン合板をよく入れますし、あとは天井面に木目を出してかっこよくするテイストもラワン合板でやると、結構いい感じになります。

ただ、デメリットが2つあります。

ベニヤの板の断面は、少しトゲトゲしているイメージがあると思います。

ラワン合板も結局合板なので、この縁の部分は少しトゲトゲしそうな感じはあります。

また、本来これは床材として使わないため、無理に床材として使うことになるのですが、その際、目に見えないくらいの小さい釘で固定します。

しかし、釘の固定の仕方が下手ですと、足が引っかかる可能性があります。

なおかつ合板がむき出しの状態になるので、工事現場のようになってしまいます。

どうしても工事途中の家のような雰囲気になってしまいます。

安くて質感はいいですが、そういったデメリットはあります。

しかし、それをうまく着こなせれば高見えはすると思うので、一応紹介しました。

あらわし梁を使う

梁は、柱の横版のようなものです。

本来、梁というのは、天井で隠してしまうので見えません。

それをあえてむき出しにすることによって、おしゃれさを出すというのがあらわし梁です。

あらわし梁を出している大手ハウスメーカーもあるので、珍しいものではないですが、それを積極的に使っていくというデザインの仕方はあまりないかと思います。

この柱と梁というのは、日本建築独自のもので、昔の神社仏閣も柱と梁が露骨に現れていて、それが日本建築らしさを出しているひとつの要因にもなっていたわけです。

海外の建築は柱と梁は出ていません。

有名な建築家で丹下健三という人がいますが、彼は「外国の建物と日本の建物の違いは何だ?」と考えた時に、やはり柱と梁にこそ日本の建築の美学が詰まっているという考え方でいろいろな建物を建ててきました。

ですので、その方の考え方を踏襲するに近いかもしれませんが、柱と梁を積極的に使うことによって、固定資産税を抑えつつおしゃれで高見えする住宅をつくれます。

梁は建物をつくる上でどうしても出てくるもので、別に追加で入れるわけではありません。

元々あるものをただ見せているだけです。

そのため、固定資産税的には非常にいいです。

スタンドライトで照明計画をする

建物の金額を抑えるためには、間接照明を入れてはいけません。

スタンドライトで照明計画を構成するというのが、長期的に見て税金を抑える対策の1つになります。

コンセントを1個つけるくらいなら、そんなに金額は上がりません。

そのコンセントは、他のものにも使えるわけなので、無駄にもなりません。

最初の段階で「こういうスタンドライトを入れる」という計画で話を進め、コンセントだけしっかりつけてもらえば、無駄に建物の金額も上がらないですし、税金対策にもなります。

スタンドライトは、有名なホテルなどで結構使われています。

日本のような一室一灯照明と呼ばれている1つの照明で明るくするものではなく、

いくつかの照明が分散されていて、それで明暗の強弱を出しつつ明るさをつくっていくという、多灯分散照明のやり方で照明計画をしていきます。

おしゃれで高見えする住宅をつくるのであれば、本当でしたら間接照明で照度を取りたいですが、金額が高くなるので、スタンドライトメインで照明計画をしていくのがいいかと思います。

ただ、スタンドライトを適当に選ぶと、部屋の雰囲気に合わずチープさが出る、コンセントがそのまま目立ってぐちゃぐちゃになるなど、そういうことにもなりかねないので、その辺は難しいです。

最初からハウスメーカーに「こういう照明を入れたいです。スイッチと連動する形で施工してください」と伝えておけば、税金逃れをしつつ高見えする家づくりができるかと思います。

固定資産税を安く、おしゃれな家をつくる方法のまとめ

今回は「固定資産税を安く、おしゃれな家をつくる方法」について、大枠から各論的なところまで一連で説明させていただきました。

この辺の発想や工夫は、経験がある人でないとなかなか出てこないかと思います。

ですので、そういう効果効率的な家づくりをしたい方は、ぜひご相談ください。

今現在、公式LINEに登録していただくことで、全国の優秀な住宅営業マンや設計士のご紹介、大手ハウスメーカー攻略カタログのプレゼント、これらの特典を受けることができます。

また、私が作った自ら担当者を選べるネット版住宅展示場メグリエに登録をしていただくと、無料で私との個別面談ができるようになります。

各ハウスメーカーの弱点や比較ポイントを知りたい、注文住宅を買いたいけれど何から始めればいいのかわからない、最短で自分にあったハウスメーカーを知りたい、これらに該当する方はこの機会にぜひ公式LINEとメグリエの登録を済ませておいてください。