メンテナンスは手間もお金もかかるので、なるべく省きたいという気持ちが皆さんあると思います。

そこで今回は、大手ハウスメーカーで戸建てを建てる上で、人気の設備・仕様だけれど「この設備・仕様は意外とメンテナンス費用がかかってしまう」というものを皆さんに共有していきます。

メンテナンス費用がかかる戸建ての仕様1:窯業系サイディング

窯業系サイディングは、よく聞くと思います。

価格が安く、最近ですと目地がない窯業系サイディングも出ており、あと見た目もかっこよくなっているので「コストパフォーマンス最強」などと言われています。

また「30年メンテナンスフリー」と住宅営業マンがよく言っているので「なんだ、サイディングでも30年メンテナンスフリーだったらいいじゃん」というふうに思ってしまうのですが、そんなことはありません。

結局のところ、塗装がきちんとされているかされていないか、これがポイントです。

そもそも窯業系サイディングは、水を非常に吸いやすいです。

吸いやすいので、表面に塗装して水をはじくようにしているわけです。

しかし、地球環境、日本の気候は過酷です。

暑い日もあれば寒い日もありますし、台風もあります。

そういう自然環境にさらされながら家はずっと建っているわけです。

塗装も完璧ではありません。

「30年メンテナンスフリー」と言っていますが、本当に30年メンテナンスフリーになれるかどうかは正直わかりません。

営業マンから言われたからそれが大丈夫とは思ってほしくありません。

そもそも窯業系サイディングは水に弱いですし、塗装もそこまで長持ちするものでもないのです。

水に弱いとどういうことが起きるのかというと、サイディングの裏が結露します。

これが一番ダメです。

一応水が入ってきたり結露したりしてもいいようにサイディングの裏には通気層が入っていて、そこの通気層に水が流れたり、あと通気層は風がバンバン通っているので、それで乾燥させるというようなつくり方にはなっています。

とはいえそれも限界があります。

というのも最近ですと「高気密高断熱住宅」が流行っています。

高気密高断熱住宅は、室内と屋外の温度差が結構激しくなるわけです。

最近は夏がものすごく暑いです。

そうすると家の中を涼しくしたくなります。

この温度差で結露が出ます。

逆もしかりです。

冬は屋外が寒くて家の中が暖かいため結露が発生し、当然それは目に見えない内壁部分でも起きるわけです。

プラス、サイディングの結露もあるので、壁の中がぐちゃぐちゃになるケースが割と多いです。

そうなると構造躯体にも影響が出てきます。

ですので、サイディングの塗装は絶対に切らしてはいけません。

実際この構造を知らない人が多すぎます。

「30年メンテナンスフリー」というこの印象・言葉はすごく強いものだと思っていて、それを聞くと「安くて生涯メンテナンスしなくていいんだ」と本当に思ってしまいます。

しかし違います。

サイディングというのは、そもそもタイルなどの価格が高いため、なるべく安価に量産することを考えてつくられているものなので、ものとしては正直そこまでよくありません。

よくないけれど、外壁を塗装してガードすることによって長持ちさせているというのが、そもそもの窯業系サイディングです。

ですので、まずそのスタート地点をしっかりと理解してもらわなければなりませんし、サイディングの裏側が結構結露するということも理解しなければなりません。

なおかつ高気密高断熱住宅になってきているので、より内外温度差で結露しやすい環境になっているということもわからなければなりません。

とにかく窯業系サイディングを選ぶのであれば、塗装は絶対に切らしたらダメです。

塗装が剥がれてきてあまりよくない状態になってくると、チョーキングといって、外壁を触ると白い粉がつくようになります。

あれは「塗装しないとやばいレベルだよ」と外壁が伝えてくれているので、仮に触って手が白くなったと思ったら、すぐにでも塗装した方がいいです。

それはやはり建てる環境によって寿命は大きく異なってくるので、30年まるまるメンテナンスフリーだとは本当に思わないでほしいです。

人気だけれどメンテナンス費用がかかる設備の1つが、間違いなく窯業系サイディングです。

「メンテナンスを切らさないで」「とにかく気を遣って」という感じです。

高気密高断熱住宅と相性が悪いかと言われればそこまでではないですが、それで言ったら吹き付けがベストという話になります。

タイルも熱を含み、遠赤外線で高気密高断熱住宅の家の中を温めやすくしてしまいます。

ですので、タイル・瓦の方が高気密高断熱住宅と実は相性が悪いのです。

ということを1つ覚えておいていただければと思いますが、それよりも何よりも、まずはサイディングというのは「どんなによく言われてもそういうもんなんだよ」というのは知っておいてもらいたいです。

メンテナンス費用がかかる戸建ての仕様2:フラット屋根

軒や屋根がかかっていない、真四角のフラットな屋根の家があります。

この屋根部分はすごくかっこいいのですが、メンテナンス費用はすごくかかります。

モダンな外観をつくること考えると、フラットな外観をつくった方が近代建築らしいですし、かっこいいはかっこいいです。

ですが、屋根部分は本来傾斜があるため、雨水が流れていくわけです。

雨水を効果効率的に流すために屋根というものができ上がっていますが、それと真逆な形状をしているわけです。

フラット屋根の上の部分は多少傾斜がついていますが、雨水が流れにくいので水溜まりになりやすいのです。

それでいて上の防水シートもガンガン日に当たり、劣化するわけです。

劣化したところから溜まっている雨水が悪さをして、下の構造躯体に雨水が侵入し、中をぐちゃぐちゃにさせるということがよくあります。

フラット屋根も若干傾斜はついていますが、そもそも水が流れにくいです。

ここに枯葉が詰まったら、水溜まりになってしまいます。

やはりフラット屋根は使いづらいです。

都心部で樹木がそんなにないところであれば、葉っぱで排水溝が詰まることは考えづらいですが、地方など、植栽がたくさんあるところでフラット屋根をやった日には、もう葉っぱでバンバン詰まります。

そうすると、屋根の上の水溜まり状態がずっと続きます。

それでいて直射日光がガンガン当たり、特に夏は日差しが強いので、防水シートが劣化していき、そこから雨水が侵入して屋根の中がダメになるということです。

屋根はシンプルな方がいいです。

例えば似たようなもので「軒ゼロ」というのがあります。

完璧に軒が出ていない、どんぐりの帽子のような屋根です。

あれもよくありません。

特に都心部に多いですが、本来屋根というのは「雨水を効果効果的に流す」という目的と「軒を出すことによって太陽の日差しを室内に入れない」「冬場は日差しを入れる」など、そういう役割であの屋根という形状ができているわけで、理にかなっているものなのです。

それを取っ払って軒ゼロにしたりフラット屋根にしたりしたら、当然日差しはバンバン入ってくることになりますし、高気密高断熱住宅と相性が悪いわけです。

断熱が高いということは保温力が高いということなので、夏場の日差しがバンバン入ってくることで、当然その日差しによって家の中が温まってしまいます。

そのためエアコンが効きづらくなるわけです。

断熱気密が高い家と本当に相性が悪いです。

日差しがバンバン当たるということは、当然外壁にもダメージが加わります。

ここで最悪な組み合わせが「フラット屋根+サイディング」「軒ゼロ+サイディング」で、これはひどいです。

常に家を痛めつけている状態なわけです。

メンテナンス費用もかかりやすいフルコンボのような状態になっているので、かっこいいかもしれませんがやめた方がいいです。

断熱材を腐らせる、構造躯体を腐らせるなど、耐震性能、建物の長期耐久性のようなところに大きく関わってくるので、そこら辺はデザインを優先してフラットにするのではなく、日本が昔ながらに培ってきた三角屋根を踏襲していただいた方がいいかとは思います。

太陽光との相性については、軒ゼロはそもそも建築の法規制に対応するためにしているので、屋根の面積が少ないです。

ですので、太陽光パネルを乗せてもほぼ意味がありません。

軒ゼロは乗せられないことが多いので、これは論外です。

フラット屋の場合は、乗せられるは乗せられますが、ある程度隙間を置いて置かなければなりません。

なぜかというと、太陽光パネルは直置きできず、架台とよばれている金属の台の上に乗せて発電させるのですが、この時に詰めすぎると影ができてしまうからです。

影ができるとその分発電効率が落ちるので、多少間隔を置いて太陽光パネルを乗せます。

そうすると、通常よりも少ない容量になるというデメリットが出てきます。

それでいてメンテナンス費用もかかりやすいので、太陽光とは相性が悪いです。

太陽光だけのことを考えるのであれば、片流れとよばれる一方向に流れている屋根、これが屋根面積を取りやすく太陽光パネルが結構乗るので向いています。

ですので、一条工務店という「家は、性能。」と謳っているハウスメーカーがありますが、提案が片流れの屋根ばかりです。

というのは、やはり太陽光が一番乗るからです。

メンテナンス費用がかかる戸建ての仕様3:1つに集約された全館空調

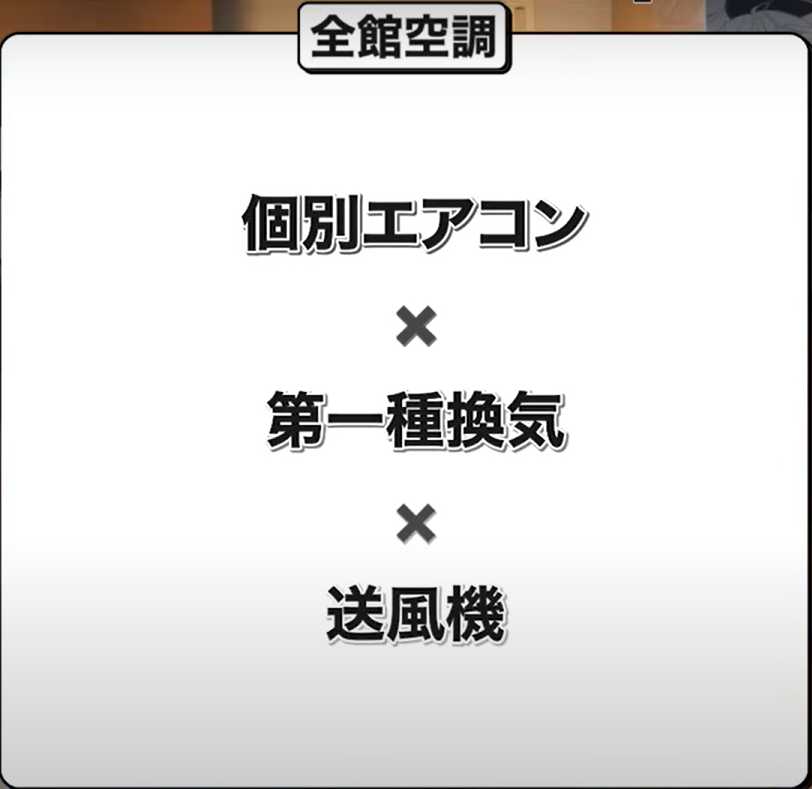

全館空調とよばれるものは、実は1つではなく、タイプを2つに分けることができます。

- 1つに機能を集約した全館空調

- それぞれ設備を分散、連動させて家全体で機能させている全館空調

という、この2つに分けることができます。

どういうことかというと、まず全館空調というのは「通常の個別エアコン×第一種換気 ×送風機」という、この3つの項目のかけ算がイコール全館空調なわけです。

1つに機能が集約されている全館空調というのは、第一種換気・エアコン・送風機が1つにギュッと凝縮されて全館空調室というスペースに押し込まれているというタイプのエアコンです。

例えば住友林業の「エアドリーム ハイブリッド」、この辺は1つに集約されているタイプの全館空調になります。

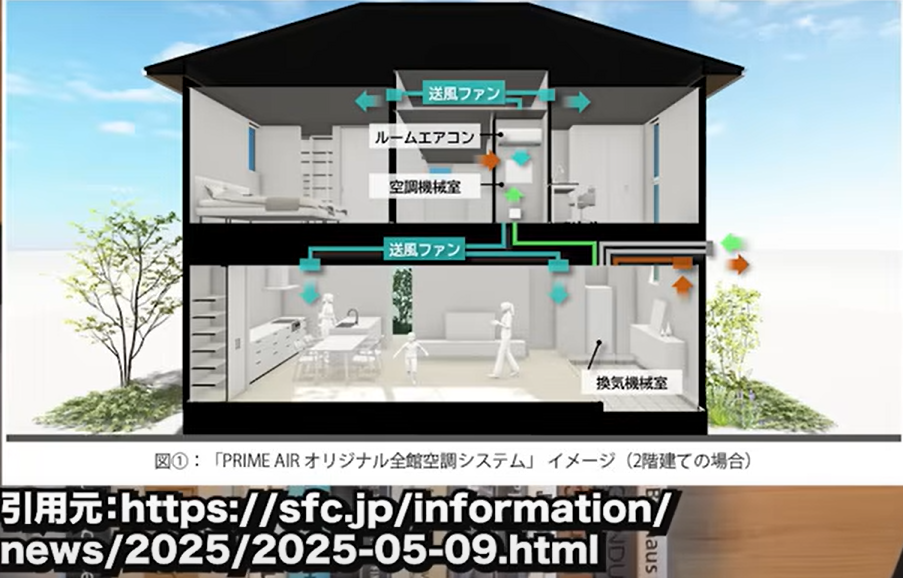

一方で、住友林業は最近新しく「プライムエア」という全館空調を出しましたが、こちらは第一種換気・個別エアコン・送風機、これが家全体に別々に配置してあります。

別々に配置してありますが、それを連動させることによって全館空調にしています。

具体的に言うと、外から空気を吸気する時に第一種換気に通して、そこで空気をろ過して除湿・加湿を行い、ろ過したきれいな空気を通常のエアコンに持っていって、通常のエアコンがその空気を取り入れて温度調整をし、温度調整した空気を送風機で各部屋に分配するという流れになっています。

家全体を通じて全館空調というシステムをつくり上げているわけです。

メンテナンスの観点で言うと、住友林業の「プライムエア」のようなつくり方、パナソニックホームズの全館空調もこのつくり方なのですが、そちらはメンテナンス費用がかかりにくいです。

一方で1つに機能が集約されている全館空調は、機構が複雑なのでメンテナンスが発生しやすいですし、壊れやすいです。

住友林業の「エアドリーム ハイブリッド」も、確か1年間で5万円維持費用がかかります。

それくらいしなければ、複雑なものは壊れやすいわけです。

ですので、シンプルな方がいいです。

「全館空調=ダメ」と考えるのではなく、それがどういうつくり方なのか、機構が1つに集約されているものなのか、それとも家全体にバラバラに配置されていてそれが連動するタイプなのか、どちらなのかをまず見極めてもらい、前者であれば入れてはダメで、後者であれば入れてもいいなという、この感覚がなければ真っ当な全館空調選びができなくなるので、ここは注意が必要です。

メンテナンス費用がかかる戸建ての仕様4:高温高湿度試験が1,000時間の太陽光パネル

高温高湿度試験が1,000時間の太陽光パネル、これは何かと言うと、太陽光パネルの耐久性を試験したものなのですが、1,000時間というのは換算すると10年なわけです。

家は35年、下手したら40〜50年ローンを払って住んでいきます。

にもかかわらず、10年しか太陽光パネルがもたないのはまずいと思います。

日本市場はこれまた特殊で、高温高湿度試験が1,000時間クリアできれば市場に商品を投下していいというルールがあります。

元を取るってことを考えると最低でも20年は必要なので、2,000時間以上の高温高湿度試験に耐えられているというデータがあれば、選んで損はない太陽光パネルかと思います。

しかし、これはカタログに書いていません。

しかもハウスメーカーは、乗せられる太陽光パネルが決まっています。

ソーラーフロンティアのものしか入れられない、カネカのものしか入れられない、シャープの太陽光からしか選べないなど、結構選択肢が決まっているのです。

その中でどれが一番いいのかというのを見極めなければならないのですが、まず営業マン自体、違いをわかっていません。

半導体を理解しなければならないので、太陽光パネルは実際難しいです。

電気を通さないのが絶縁体、電気を通すのが導体、これの中間が半導体です。

この半導体にはポジティブとネガティブの2つがあり、ポジティブ型の半導体を使っているのがP型太陽光パネルで、ネガティブ型を使っているのがN型太陽光パネルといいます。

P型とN型どちらがいいかと言ったら、N型の方が太陽光の発電効率がいいです。

ですので、N型の太陽光パネルを選ぶというのが、まず1つになってきます。

ただ、昨今ほとんどN型太陽光パネルに切り替わっているので、P型になっていることはあまりありません。

大手ハウスメーカーで取り扱っている太陽光パネルもほとんどN型ですが、一方で高温高湿度試験が2,000時間いけているのか、これはカタログに載っていないので、個別で聞かなければわかりません。

N型かP型かも、半導体と太陽光の発電する仕組みがわからないと読み解けないので、別の分野の知識が必要になってきます。

しかも、それをきちんとわかりやすく解説しているところはないので、難しいです。

これは地道に調べるしかなく、個人的にも結構地道に調べていますが、太陽光を販売しているその会社ですらわかっていません。

一部の技術者の人は知っていると思いますが、販売員などになってくると、そもそも半導体がどういうものなのかを説明できない人も多いですし、N型だP型だなど、高温高湿度試験がどうだこうだなど、こちらが聞いても「わからないので持ち帰ります」と言って、そのまま連絡がないということが多いです。

マキシオンなど海外製の太陽光であれば、そこは高温高湿度試験4,000時間超えの太陽光パネルがありますが、外資のメーカーなわけです。

ですので、ものはいいけれど、お金を落とす先が外国でいいの?という話もありますし、そもそもそれを入れたくてもハウスメーカーでは入れられません。

導入可能な太陽光パネルの中でよりよいものを選ぶ必要があるので、なかなかその辺は闇深いなと思います。

とにかくハウスメーカーによって選べる太陽光は限りがあるので、いろいろと検討していく中で、高温高湿度試験1,000時間しか計測していないものはやめた方がコストパフォーマンス的にはいいかと思います。

営業マンに聞く、メーカーに直接問い合わせるということをしてもらえるといいと思います。

メンテナンス費用がかかる戸建ての仕様5:シート系床材

シート系床材は、本物の木に見せかけたフローリングです。

合板の上にインクジェットで木目を模したシート、ビニールシートのようなものを巻きつけてあるタイプの床材です。

メンテナンスフリーと言われていますし「強度もあって最高の床材です」くらいの説明をしてくる住宅営業マンもいます。

ですが、素材感的にはチープですし、補修もできません。

シート系床材を補修するとしたら、床をひっぺがして全面リフォームをすることになります。

普通に1,000万円くらいかかります。

ですので、床の全面張り替えは、全然費用対効果に合いません。

絶対やってはいけません。

ではどうすればいいかというと、クレヨンで絵を描くのです。

それが補修です。

シート系床材の補修の仕方は、本当に冗談抜きでクレヨンで絵を描くという感じです。

それでごまかします。

これが補修の仕方ということがわかった上で皆さん採用しているという話になってきます。

ですので「メンテナンスフリーです」と言われても「あ、そうなんだ。最高じゃん」と思わず、基本メンテナンスフリーと言われているものはメンテナンスできないのでメンテナンスフリーなわけで、その観点を忘れないでいただきたいです。

わかった気になってしまうので、言葉のイメージは強力です。

メンテナンスできないからメンテナンスフリーという、まずここの前提がわかると、例えば100均もメンテナンスフリーと言えてしまうわけです。

ユニクロもメンテナンスフリーです。

「捨てるもの=メンテナンスフリー」です。

メンテナンスフリーだから半永久的に使える素材というものはほぼほぼないですし、「めんどくさいから」という気持ちもわからなくはないですが、言葉に騙されないでもらいたいです。

シート系床材は、凹んだり傷がついたりすると補修ができず、凹みに関しては特に補修ができません。

傷に関してはもうクレヨンで絵を描く、それで補修していくしかないです。

あとは床にクレヨンで描くわけなので、水拭きができません。

木目を模したシートなので水に弱いです。

今は時代が変わってきているかもしれませんが、今でもシート系床材をゴリ押しする人が多いです。

傷がついたら直せないですし、直すといってもクレヨンで絵を描くしかなく、凹んだ日にはどうにもできません。

なんなら水拭きもできないですし、それで「やはりこのフローリングをやめたいです」と思って見積もりをとったら1,000万円だったというのは酷です。

もちろん今は昔よりもシートが進化し、より木らしくなっているものもありますし、傷がつかないように表面が少し粘着っぽい、ぬめっとしたような素材でできているシート系床材もあるはあります。

技術は進歩したと思いますが、シート系はどこまでいってもシート系なので、最低でも突板や挽板を選んでもらいたいです。

あと最悪フローリングでなかったら、ウールのカーペットなど、いわゆる自然素材でつくってもらった方がメンテナンスはかかるかもしれないですが、長期的に見て元が取れる気がします。

無垢はどう考えてもすばらしく、安心感があります。

凹んでも、水を含ませてアイロンを当てれば膨らみますし、傷がついても紙やすりで削って表面にオイルをかければきれいになります。

仮に表面が汚くなったとしても、1日家を空けることになりますが、フローリングの上を全面研磨してくれる業者さんもいます。

そうすると新築同様になります。

ウールのカーペットはウールのカーペットで、1枚単位で剥がしてペタっと新しいものを貼ればいいだけです。

ですので「メンテナンス=悪」ではないということを本当にお伝えしたいです。

悪ではないけれど、費用対効果が悪いものを選ばないようにはしていただきたいなと思います。

メンテナンス費用がかかる戸建ての仕様5選のまとめ

今回は『メンテナンス費用がかかる戸建ての仕様5選』ということで紹介させていただきました。

これ以外にもメンテナンスがかかりやすい設備・仕様はいろいろあるので、皆さん1つ1つ注意していただき、何を入れるのか判断していただければと思います。

もし仮にその設備仕様が何なのか、どういったものを入れて注文住宅を計画していけばいいのか、そういったところを相談したいという方がいましたら、私が運営しているメグリエから個別面談を申し込んでいただくか、あるいは公式LINEからお問い合わせいただければと思います。

全力で皆さんの疑問に回答していくので、是非ともよろしくお願いいたします。