今回は新興系ハウスメーカーで、個人的に穴場ハウスメーカーだと思っているWITHDOM建築設計について解説をしていきます。

というのも、ここ最近多くの方から「大手ハウスメーカーだと金額が高すぎて買えない」という声をもらっています。

確かに物価の高騰に加えて金利の上昇もあるので「さすがに買えない」「今後の不透明な世の中が不安だから価格を抑えたい」という気持ちはわかります。

そんな状況であるがゆえに、これから家づくりをしようと思っている人たちの目も厳しくなっているわけです。

具体的には「価格は抑えたいけど、性能もデザイン性もよくしたい。それでいてメンテナンス性もよくて保証もきちんとしていてほしい」というような感じです。

これだけ聞くと、ものすごくわがままのように聞こえますが、物価が高騰しているからこそ限られたお金で最大限のリターンを得たいという気持ちになるのも当然かなと思います。

だからこそ、服でいうインポートブランドのような華やかさはなくても、ドメスティックブランドのような堅実性のある穴場的なハウスメーカーを求めている方が増えているわけです。

そんな中、皆さんに是非ともおすすめしたいのが今回解説するWITHDOM建築設計です。

このWITHDOM建築設計は、工務店系YouTuberの人たちが認めている数少ないハウスメーカーです。

さらに、他のハウスメーカーにはない「担当者指名制度」といい、自分で担当者を選べる制度があります。

今回は、穴場的ハウスメーカーであるWITHDOM建築設計を徹底解説します。

WITHDOM建築設計の特徴1:評判・概要

WITHDOM建築設計は2018年に創業したばかりの注文住宅会社で、積水ハウス出身の代表が創業した会社です。

営業や設計士に関しては、大手ハウスメーカーや大手地元ビルダー出身の方が多く在籍しているというのが特徴になります。

施工対応エリアは 福岡、熊本、鹿児島、広島、兵庫、大阪、愛知、岐阜、静岡、長野、埼玉、千葉、神奈川、以上の13県のみの展開となっています。

ただこれは「今は」という話であって、WITHDOM建築設計は2019〜2023年の直近5年の成長率が527.4%というとんでもない数字になっているのです。

全国成長率No1のハウスメーカーです。

そういった背景もあり、今後は47都道府県に展開を予定しています。

またWITHDOM建築設計は、同じく急成長企業となっているアイ工務店をライバル視しているので、アイ工務店よりも標準でいい設備仕様を入れて、さらに価格を安くしてデザインにもこだわっている、そんな方針を打ち出しているハウスメーカーでもあります。

ですので、圧倒的に家の質がいいです。

ハウスメーカー系のインフルエンサーはいろいろな大人の事情もあり、アイ工務店を推しがちなのですが、客観的かつ冷静に比べてみたらWITHDOM建築設計の方が上です。

これは言い切ります。

皆さん自身も客観的に比較をしてみたら、WITHDOM建築設計の方が上だというのがわかると思います。

そのため、穴場なのです。

WITHDOM建築設計の特徴2:断熱性能

断熱性能についてです。

WITHDOM建築設計は「HEAT20 G2グレード」 の断熱性能を標準仕様としています。

「HEAT20」とは、簡単にお伝えすると、専門家がつくった独自基準で「G1」「G2」「G3」の3段階からなるものです。

G1よりもG2、G2よりもG3の方が高い断熱性能があることを示しているのです。

これがHEAT20のざっくりとした説明ですが、もう少し詳しく説明をしていきます。

元々日本は2012年くらいに「ゼロエネルギーハウス」通称「ZEH」と呼ばれる基準をつくりました。

ただ「ゼロエネルギーハウス」と言ってはいるものの、全然ゼロエネルギーにならないですし、夏は暑い、冬は寒い「今までの家と全然変わってないじゃん。何がゼロエネルギーなんだよ」という感じでした。

ですので「基準を見直せ!」「日本の建物の断熱性能を向上しろ!」ということで、いろいろなところから声が上がったわけですが、国は全く動かなかったのです。

その結果として、世界と比較した時に日本の建物の断熱性能は30年近く遅れが出てしまったという状態でした。

それを見かねた民間が「自分たちだけでも世界基準の家をつくろう」ということで独自基準をつくったのです。

それが「HEAT20」です。

HEAT20は当時国が定めた基準であるZEHを上回る断熱性能があることの証明として、2018年くらいにはすでに認知が広がっていました。

そして建物の勉強をしている人はこぞって「HEAT20 G2グレードにしてくれ!」「HEAT 20 G3グレードにしてくれ!」など、ハウスメーカーにそのような要望を出していたのです。

この手の話はそもそも断熱性能を上げたくない大手ハウスメーカー各社からすると非常に耳の痛い話で、ほとんどの大手ハウスメーカーはまともに話を聞いてくれませんでした。

そこから2022年10月にようやく国が動いて、民間がつくった「HEAT20」に合わせて断熱等級の制度改正が行われたのです。

つまり、HEAT 20 G1が今の断熱等級5、HEAT 20 G2が今の断熱等級6、そしてHEAT 20 G3が今の断熱等級7といった感じで、民間の基準がようやく国まで浸透したというのがここ数年の話です。

そのような状況なので、大手ハウスメーカーでも未だに断熱性能があまりよくないところもありますし「断熱性能なんてほどほどでも十分」という説明をする営業マンもまだまだ根強くいます。

ただWITHDOM建築設計はHEAT 20 G2、要は断熱等級6の建物が標準になっています。

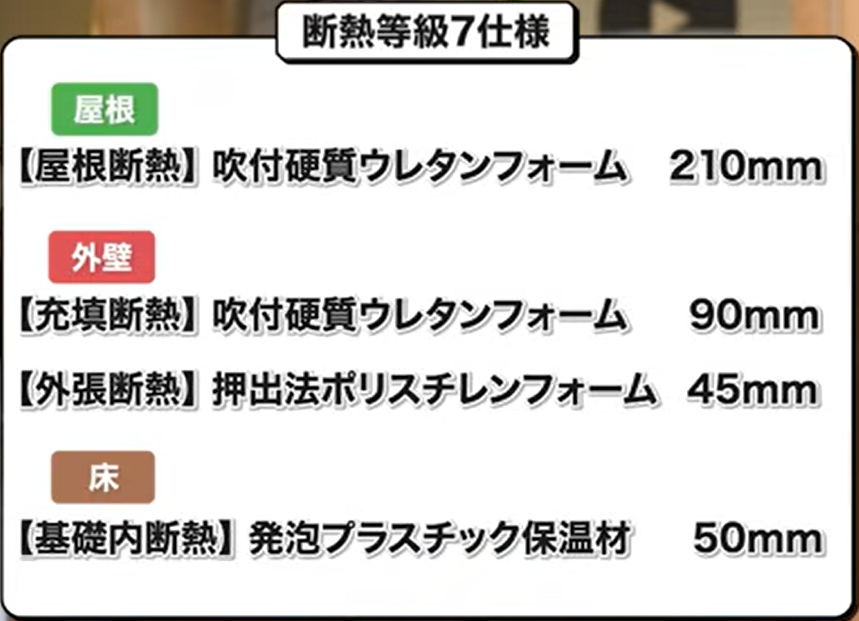

具体的な断熱材の種類と厚さは

- 屋根:屋根断熱 吹付硬質ウレタンフォーム 210mm

- 外壁:充填断熱 吹付硬質ウレタンフォーム 90mm

- 床:基礎内断熱 発泡プラスチック保温材 50mm

となっています。

さらに断熱等級7を希望されているお客さんの場合は、外張り断熱が追加されて、

- 屋根:屋根断熱 吹付硬質ウレタンフォーム 210mm

- 外壁:充填断熱 吹付硬質ウレタンフォーム 90mm、外張断熱 押出法ポリスチレンフォーム 45mm

- 床:基礎内断熱 発泡プラスチック保温材 50mm

になります。

以上の断熱構成となります。

これだけ聞いても人によっては「何のことだか全然わからない」という感じだと思いますが、この断熱性能に関しては正直かなりいい方だと思ってください。

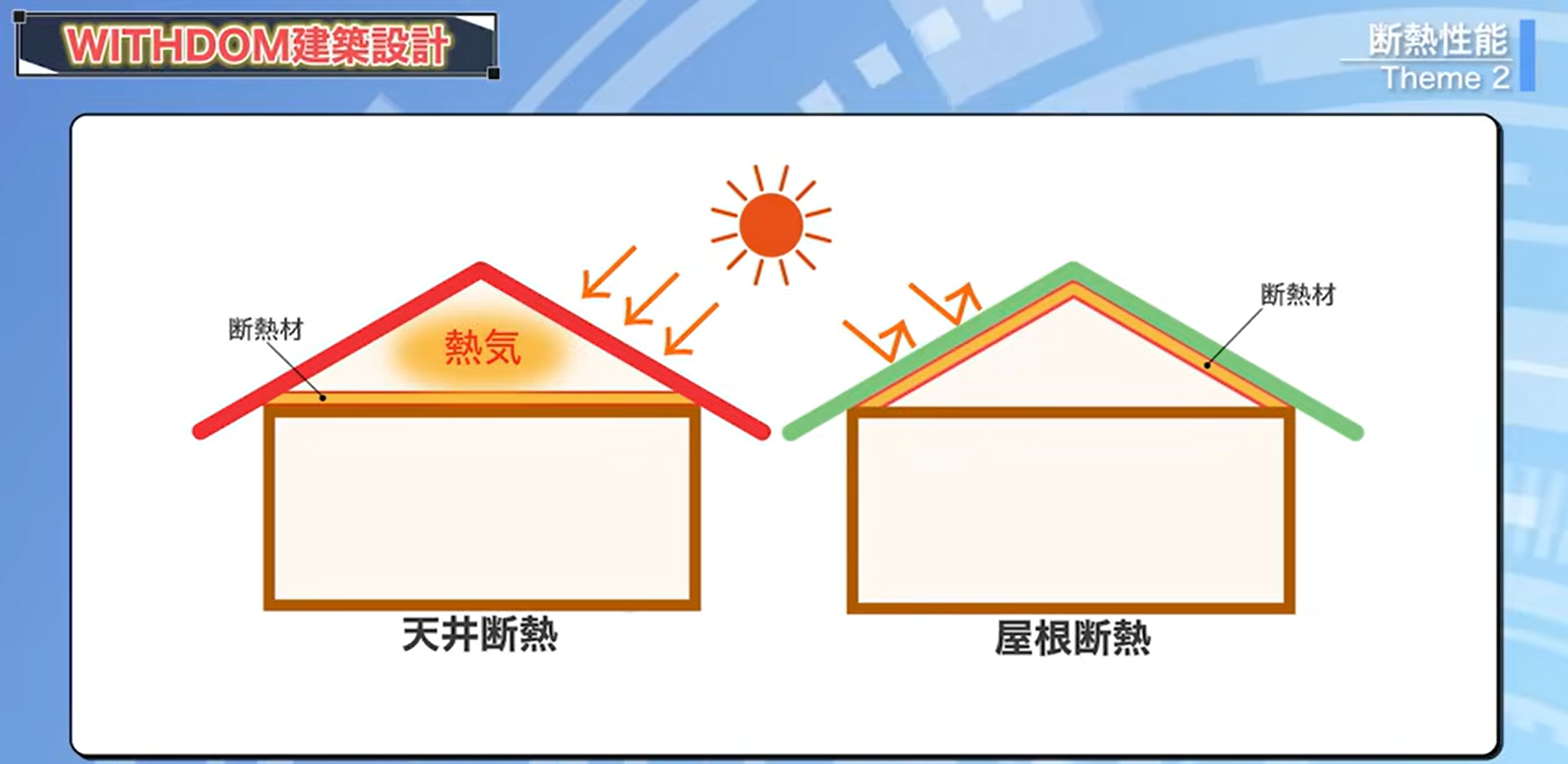

というのも天井断熱ではなく屋根断熱になっているので、屋根から来る熱い熱を屋根面でカットできるわけです。

一方天井断熱は屋根断熱とは違い、一度屋根から熱された熱を透過させてしまいます。

そして天井上に敷き詰められている断熱材で熱をカットするというつくり方になっているのですが、断熱材は蓄熱材でもあるので、天井断熱ですと夏の暑さをうまく防げないのです。

そのため、本来なら屋根断熱の方がいいのです。

WITHDOM建築設計はというと、きちんと屋根断熱になっているというわけです。

WITHDOM建築設計の特徴3:壁

次に壁ですが、グラスウールではなくてウレタンフォームです。

これが充填断熱材として入っていますし、外張り断熱を追加して付加断熱にしようと思った場合、押出法ポリスチレンフォームが45mmという厚さで入ります。

外張断熱の厚さが40mmくらいあると夏型結露対策にもなるので、非常にいい断熱構成になっていると思います。

WITHDOM建築設計の特徴4:床

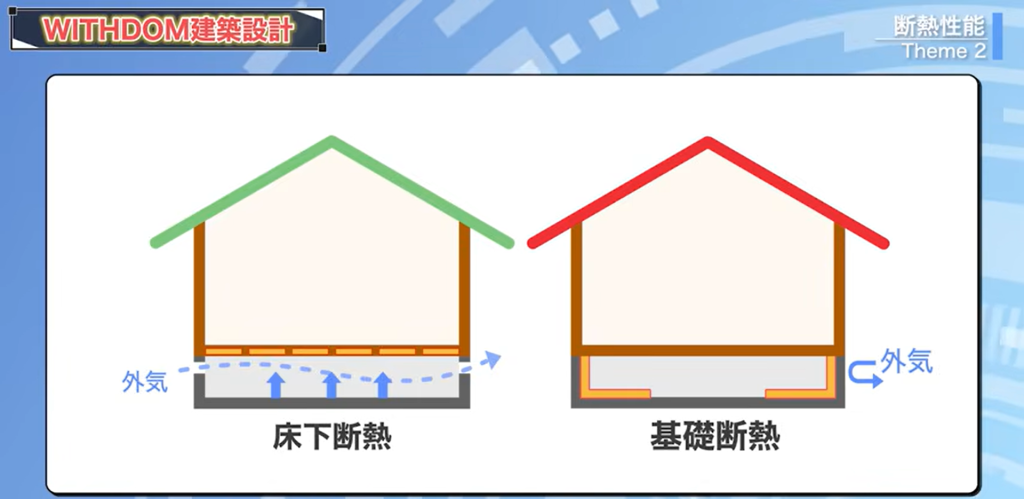

床ですが、通常多くのハウスメーカーは床下断熱です。

しかしWITHDOM建築設計の場合は基礎断熱なのです。

というのも多くのハウスメーカーは外国産材のホワイトウッドやレッドウッドを使っていて、それにより安く大量に家づくりをしています。

ただ外国産の木は日本の高温多湿の環境にあった木ではないですし、ホワイトウッドやレッドウッドはシロアリのいないエリアで自生する木なので、シロアリへのそもそもの耐性がありません。

そのため外国産材の木を使う場合は、シロアリ対策として薬剤散布による防蟻処理が必要になり、さらにはシロアリを寄せつけないようにするために基礎下を換気させる目的で床下断熱にするのです。

ただし、床下断熱は断熱性能や気密性能が不利になってしまいます。

しかし、外国産の木を使っているわけなのでこれは仕方ありません。

WITHDOM建築設計は土台にヒノキ、構造材にはスギを使うことで、シロアリに強いつくり方にしているのです。

元々シロアリに耐性のある木を使うことで、床下断熱よりも断熱性能・気密性能が有利になる基礎断熱の採用が可能となっているのです。

基礎断熱にすることによって床暖房の必要のない空間をつくり上げることもできるので、快適に暮らせるようになります。

非常に優れた断熱構成になっているのがWITHDOM建築設計で、なおかつ構造材もしっかりとした日本に適した材となっているわけです。

WITHDOM建築設計の特徴5:気密性能

気密性能についてです。

WITHDOM建築設計はC値0.4以下を保証している企業です。

それもあって、全棟欠かさず気密測定をしているというのも特徴です。

そもそも「気密とは何なのか?重要なのか?」という話だと思いますが、非常に重要です。

皆さん、水筒を思い浮かべてみてください。

水筒は、中に入れた液体の温度を保温することができます。

水筒の中に液体を入れておけば、その中の液体は外気からの影響を受けにくくなるわけです。

要はこの中の液体を保温しつつ、外気からの影響を受けにくくする能力が断熱なのです。

ただし、どんなに性能のいい水筒でも、蓋が開けっぱなしだったら意味がありません。

蓋を密閉して初めて中の液体の温度が保たれるわけです。

この密閉性のことを「気密」と言います。

ですので「気密はほどほどでいい」ということはありえません。

なぜなら、気密がほどほどでいいと言うなら「水筒の蓋が半開きでも問題ない」と言っているのと同じだからです。

皆さんがいろいろなハウスメーカーの営業マンと打ち合わせをしている中で、気密について聞いたとします。

その時に住宅営業マンが「気密なんてほどほどでいいんですよ」と言ったら、その人は水筒を半開きの状態で使うんですか?という話なのです。

その住宅営業マンだって、絶対に水筒を半開きにして使うことはしないはずです。

もし仮に「気密なんてほどほどでいい」「気密なんて取らなくてもいい」くらいのことを言っている住宅営業マンがいたら、気密のことを何も理解していない営業マンだと思った方がいいです。

これまでの説明でもわかるとおり、断熱と気密はセットでようやく効果を発揮するものです。

断熱だけでは意味がなく、密閉してようやく効力を発揮するからです。

そういったこともあり、WITHDOM建築設計はC値0.4以下を保証しているわけですが、ざっくりC値1はハガキ1枚分の隙間に相当すると言われています。

ですので、WITHDOM建築設計の場合は「家全体でハガキ1枚の約半分の大きさの隙間しか出てこないように確約してくれるということです。

一般的な大手ハウスメーカーは、そもそも気密測定をやらなければ、C値を確約してくれることもありません。

また、気密測定をしてもC値2くらいになることがほとんどです。

つまり、ハガキ2枚分の穴が家全体で空いているということです。

ですので、C値0.4以下を確約してくれるというのは、かなり安心感があるのではないかと思います。

WITHDOM建築設計の特徴6:換気システム

換気システムについてです。

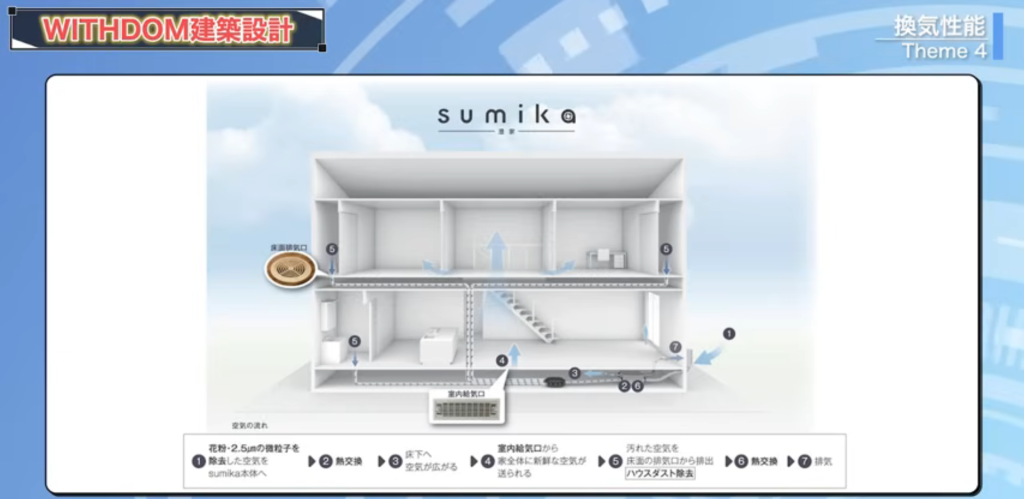

WITHDOM建築設計では「澄家(sumika)」という換気システムが入ります。

この換気システムは、工務店系YouTuberの人たちが激推ししている換気システムです。

なぜ激推ししているかというと、ダクトレス給気型の換気システムだからです。

これがどういうことなのか、大枠から簡単に説明します。

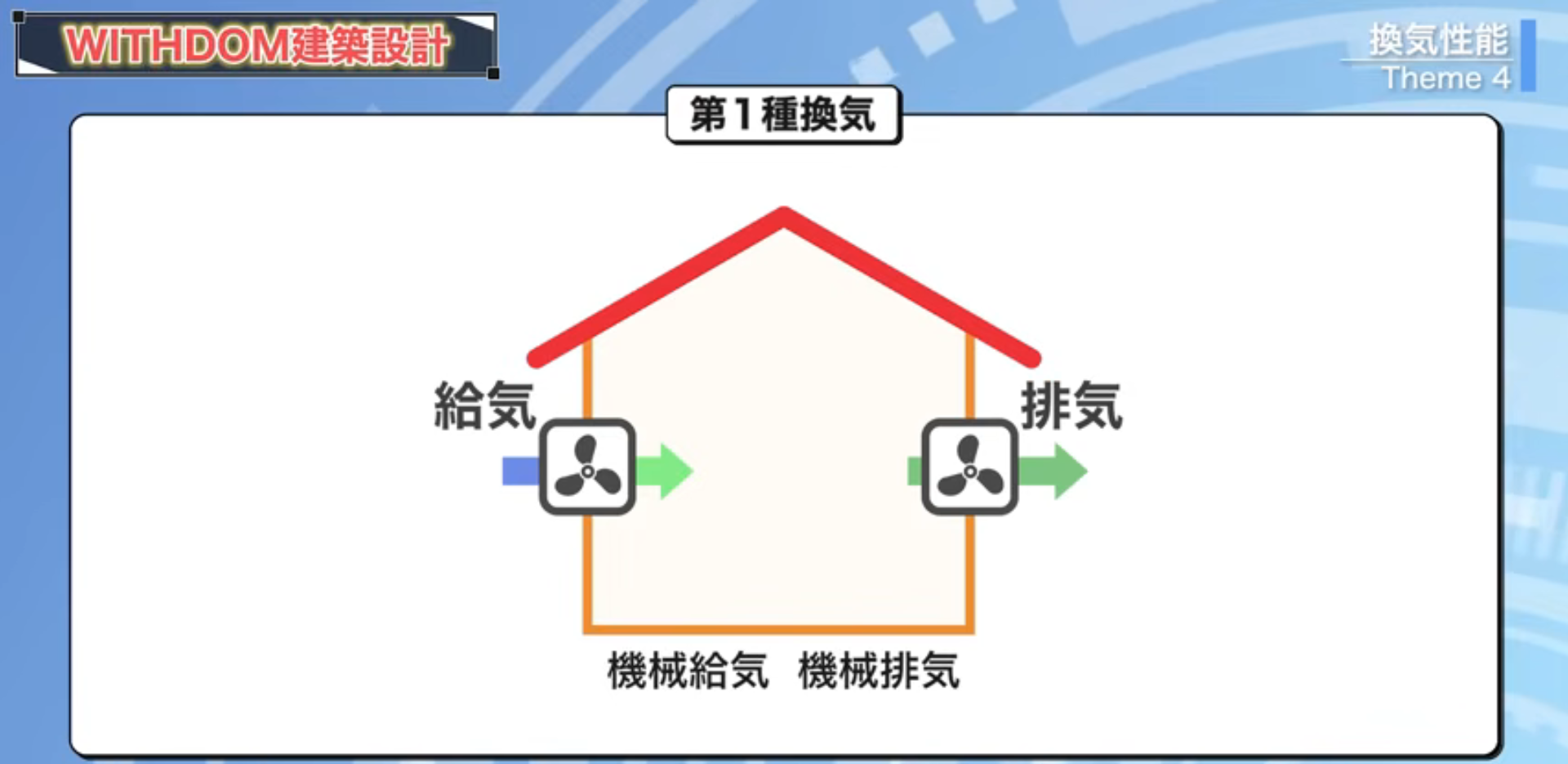

そもそも換気には第1種換気、第2種換気、第3種換気、第4種換気の4種類があり、そのうち住宅で使われるのは第1種換気と第3種換気です。

第1種換気は機械給気・機械排気と呼ばれるもので、外からの空気を取り入れる際に室内に限りなく近い温度にして新鮮な空気を取り入れ、機械で室内の空気を排気するタイプの換気システムです。

つまり第1種換気を入れることで、ほとんど温度差なく新鮮な空気を室内に取り入れることができるため、空調効率や部屋の快適性がよくなるということです。

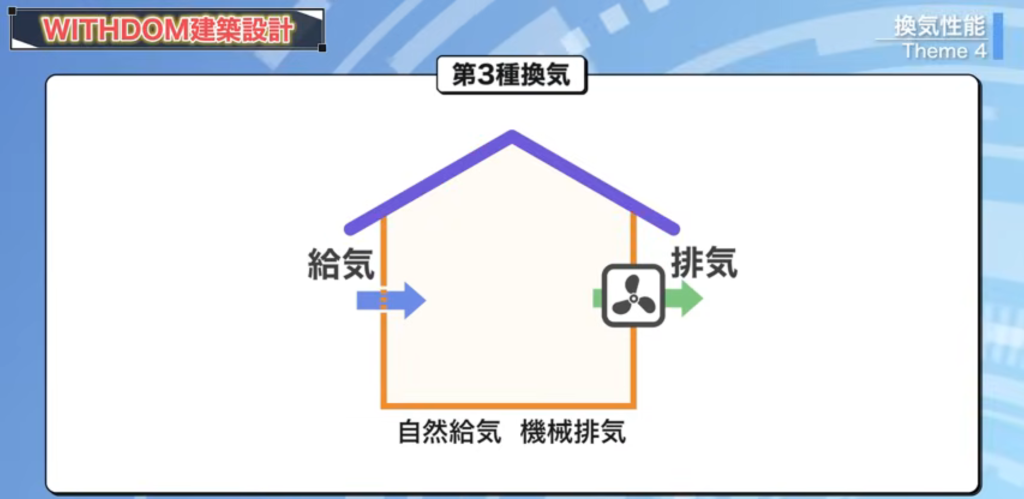

一方、第3種換気は、自然給気・機械排気と呼ばれるものです。

こちらはただ壁に穴が開いているだけで、そこから自然な空気をそのまま室内に取り入れ、機械で室内の空気を排気するタイプの換気方式です。

イメージ的には、窓を全開にしつつキッチンのレンジフードを回している状態が常時続くというのが第3種換気です。

こちらの換気方法は、金額が安いのが圧倒的なメリットです。

ただ、基本的には第1種換気を入れた方が快適な空間をつくりやすいです。

真夏にエアコンなしで過ごすことは無理です。

逆に冬場に暖房なしでは過ごせません。

それと同じです。

機械で空気を整えた方が圧倒的に快適に暮らせるのです。

ただ、機械で調整するということは、何かしらのメンテナンス等を考えなければいけなくなります。

ですので、第1種換気を入れる場合は、ハウスメーカーや商品によってどのような構造になっているのか見極める必要があります。

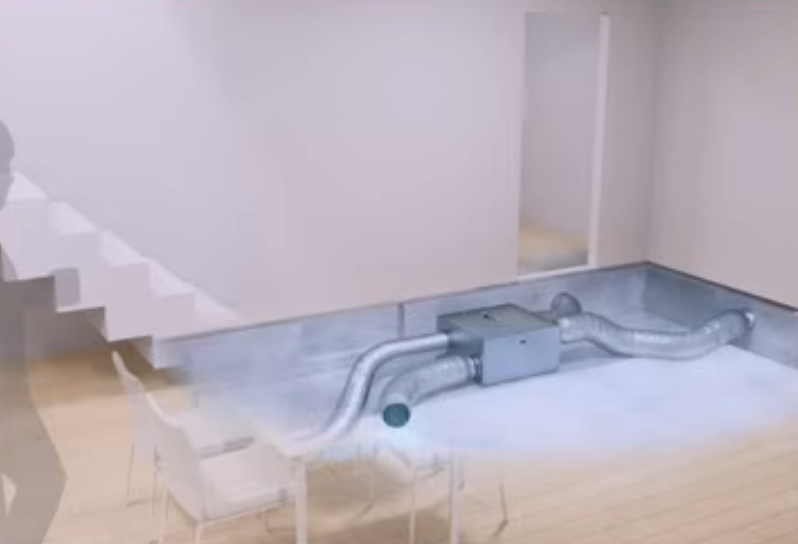

WITHDOM建築設計で建てる場合に入ってくる換気システム「澄家(sumika)」ですが、ダクトレス給気、ダクトあり排気という、かなり特殊な機構になっている換気システムです。

通常、多くのハウスメーカーが使っている第1種換気は、ダクトあり給気、ダクトあり排気なので、両方ダクトをとおして給気と排気を行います。

ただこれですと、ダクトの中が汚れるんじゃないか?という懸念があります。

そのため澄家は、給気はダクトをなくして、排気はダクトを使うという考え方で機構が組まれているのです。

まず、壁から取り入れた空気はダクトを通じて澄家本体に入ります。

澄家本体に入った空気は濾過されてそのまま床下の基礎空間に放出されます。

そして放出された空気は床下の基礎空間に充満し、押し出すように床下から室内に空気が入っていくのです。

その後、室内の空気は床面にある排気口に吸い込まれ、再度澄家本体を通じて外に排気されていく、そんな流れで給気と排気が行われているのが澄家です。

ここでポイントになってくるのは、澄家本体に入った空気は濾過されてそのまま床下の基礎空間に放出されるというところです。

床下の基礎空間を思い浮かべてみてください。

ジメっとしていて清潔そうではありません。

しかし、WITHDOM建築設計の場合は基礎断熱なので、床下断熱のように基礎と構造躯体の間に換気口を設けて、基礎内部に外気を取り入れることで基礎空間を乾燥させるのではなく、構造躯体と基礎を完全に圧着しているつくり方なので、床下の基礎空間が1つの室内のようになっています。

ですので、澄家本体によって濾過された空気を床下の基礎空間にそのまま放出してしまっても大丈夫という考え方になるのです。

基礎はコンクリートです。

コンクリートというのは完成してからも徐々に時間をかけて水分が抜けて強度が出てくるものですが、その過程で結構水が出ます。

ですので、基礎の乾燥が不十分ですと、床下空間がカビる、湿気がひどくなる、そんなことがよく言われます。

澄家本体のフィルターの掃除を怠れば、結局床下空間に放出される空気は汚れたままになるわけです。

もちろん基礎断熱を採用したとしても、きちんと施工すれば問題ないですし、澄家に関してもきちんとメンテナンスをし続ければこれまた問題ないのです。

しかし澄家を入れれば完璧かと言われれば、盲信しすぎるのは違うかなと思います。

あと、澄家本体が大体15年で全交換しなければいけないことや、床面に排気口がつくので意匠的に少し気になるというところも悩むポイントかと思います。

もちろん、澄家を入れることで給気と排気計画によっては、室内の温度ムラをなくせますし、この後説明する空調設計と連動させることで、全館空調をつくることも可能です。

また澄家自体の思想も全然悪いものではないので、否定するつもりもありません。

皆さん自身で澄家の思想に共感をしたら採用してもらえればと思います。

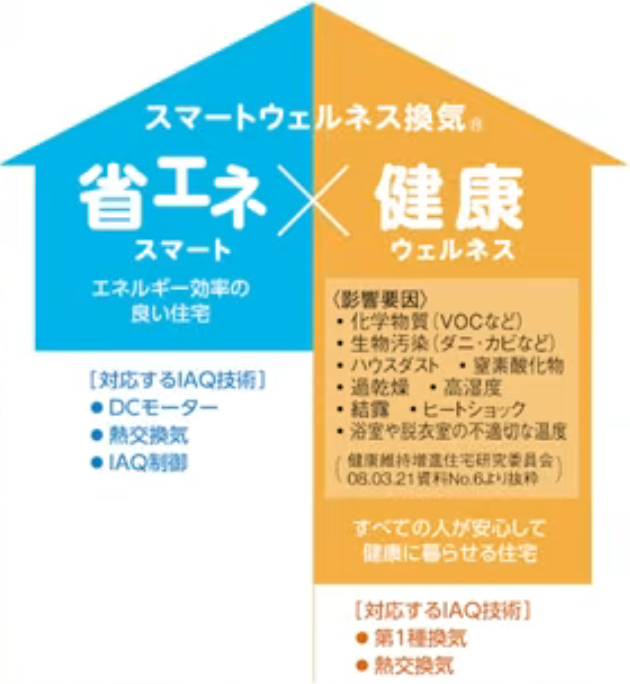

もし仮に「澄家はちょっとリスクかな…」と思ったら、他の換気システムでパナソニックから出ている第1種換気を採用することができます。

「スマートウェルネス換気」という商品で、1階と2階にそれぞれ機器を設置するタイプの第1種換気です。

これを入れるくらいなら個人的には澄家でいいかなと思いますが、こちらは柔軟に対応してみてください。

WITHDOM建築設計の特徴7:空調

空調についてです。

WITHDOM建築設計の空調は小屋裏エアコンと床下暖房を使う空調設計が標準仕様となっています。

通常エアコン2台を使った全館空調が標準仕様になっているという話ですが、非常にマニアックな話で、これから家づくりを始める人からすると何のことだかわからないと思います。

ですので、きちんと説明していきます。

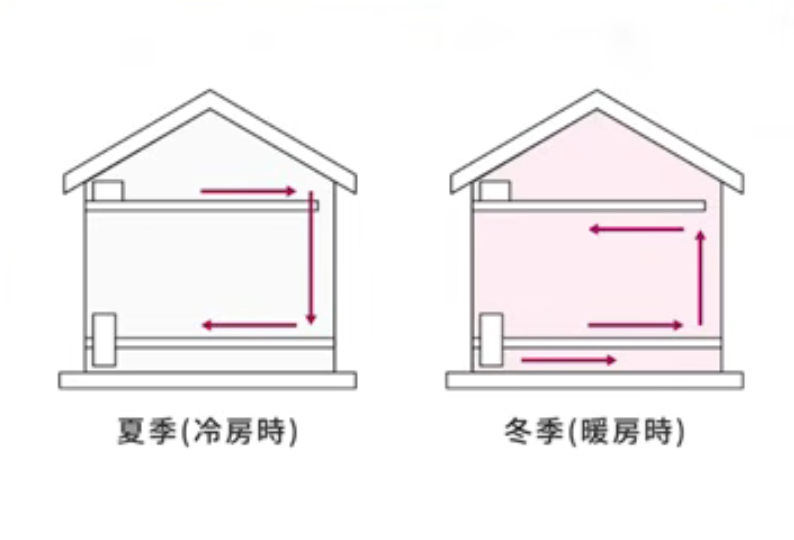

そもそもの話ですが、暖かい空気は上に行き、冷たい空気は下に行きます。

これは理科で習ったことなので、皆さんもわかると思います。

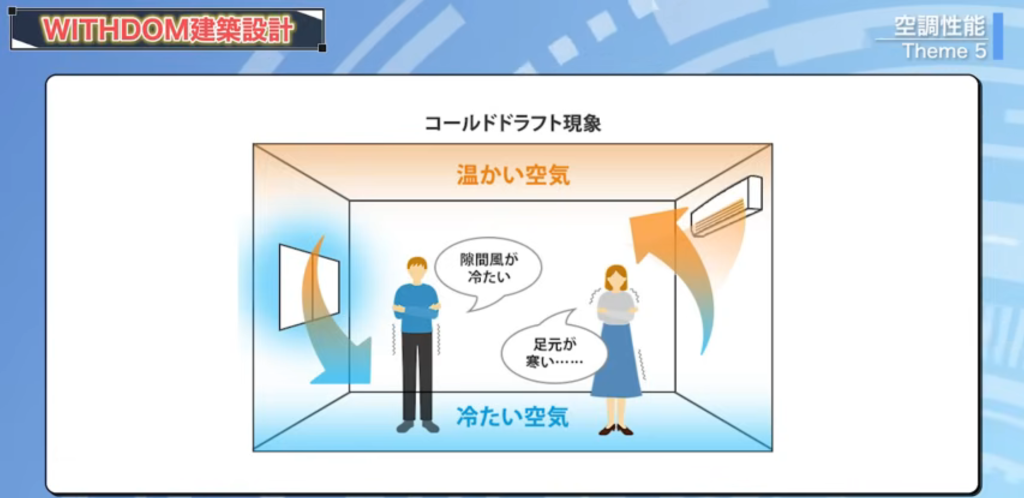

この原理原則を念頭においた上で、室内をエアコン1台で暖かくする、涼しくするということは無理です。

なぜなら、部屋と部屋が区切られているというのはもちろんですが、暖かい空気は上に、冷たい空気は下に行きます。

エアコン1台でどうにかしようと思ってもどうしても温度ムラが発生してしまいます。

ですので、少ないエアコンの数で家全体を涼しくしたり暖かくしたりするのであれば、涼しい空気は上から下におろすようにして、暖かい空気は下から上に上げるようにする必要があるのです。

そのため、効果効率的に空調を効かせようと思ったら、それぞれ上と下でエアコンを設置する必要が出てくるわけですが、この時に、小屋裏エアコンと床下暖房という考え方が出てくるわけです。

小屋裏エアコンと床下暖房を使って具体的にどのような仕組みになっているのかを見ていきます。

夏場は小屋裏部分に設置したエアコン、通称「小屋裏エアコン」で家全体を涼しくします。

冷気は下へ下へ行くので、小屋裏から落とすのが非常に効率的なのです。

逆に冬場は床下に設置した暖房器具、通称「床下暖房」を活用して、床下部分から家全体を暖めるのです。

WITHDOM建築設計は基礎断熱と呼ばれている床下空間が密閉される断熱構成になっています。

それによって断熱性能と気密性能を確保しているのですが、この密閉された床下空間は、1つの部屋のような役割を果たします。

ですので、床下暖房つまり床下の空間を暖めるエアコンを設置して、基礎の内部空間から床面に設置してある給気口を通じて家全体を暖める、こういうつくり方が可能になるのです。

ただ、この時にある疑問が出てくると思います。

「上と下でそれぞれ役割をもたせて家全体を暖めたり涼しくしたりするという考え方はわかったけれど、1階と2階はそれぞれ区切られているわけだし、この状態でどのように家全体の温度調整をするの?」ということです。

確かに、1階と2階はそれぞれ区切られていますし、さらには寝室と子ども部屋も区切られている状態です。

ですので、エアコン2台で家全体の温度調整をするのは無理じゃないかと思う気持ちもわかります。

わかるのですが、ここで登場するのが、先ほど説明した第1種換気の澄家です。

澄家は床面に設置されている排気口を通じて、室内の空気を外に排出するのと同時に外の新鮮な空気を取り入れるのです。

この時、澄家本体では室内の空気と外の空気を足し合わせ、室内の温度に限りなく近い状態の空気をつくります。

そして、その室内の温度に近い状態の空気を濾過して家全体に新鮮な空気を供給するという流れを延々と繰り返しているのです。

つまり、澄家本体が換気と同時に家全体の空気の循環を起こしてくれているので、エアコン1台でも家中を涼しく、暖かい空間をつくり上げることが可能ということです。

ですので、澄家があることによって、全館空調を疑似的につくり上げているのです。

そもそも全館空調というのは「エアコン×第1種換気×送風機=全館空調」です。

これら1つ1つの項目を家全体に散りばめて全館空調をつくっているということです。

しかも、全館空調という仰々しい機械を入れなくても、通常サイズのエアコン2台で家全体の空調管理ができてしまうので、光熱費も抑えられますし、余計なメンテナンス代もかからない、非常にお得な空調設計になっているわけです。

もちろん、家中の空気を循環させる換気設計となる都合上、設計に失敗すると家中に匂いがまわりやすくなるというデメリットもあります。

ただ、それはあくまで失敗した時の話で、きちんと計画をすれば問題ありません。

この空調設計は、澄家ありきの空調設計です。

そして、この空調設計そのものがWITHDOM建築設計の売りの1つでもあります。

ですので、もしこの空調設計の仕方に共感するようであれば、WITHDOM建築設計を1つ候補に入れていただくといいと思います。

WITHDOM建築設計の特徴8:耐震

耐震についてです。

WITHDOM建築設計は、普通の在来軸組工法です。

そのため、他のハウスメーカーのように構造躯体が特殊なわけでもありませんし、それゆえにオーソドックスなつくり方になっています。

ですので、これといって説明するところはないですが、

- 耐震等級3を必ず確保する

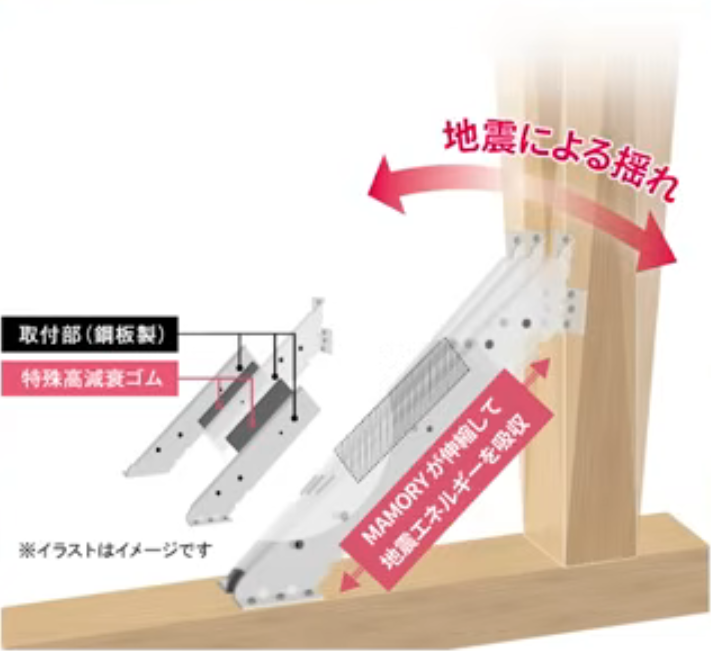

- 制震ダンパー「MAMORY」が搭載される

以上の2点が特徴になります。

耐震等級とは、建物がどのくらいの地震に耐えられるかの目安となる指標で、耐震等級1〜3の数値で表されます。

また、耐震等級3は耐震等級1の1.5倍の耐震性能があり、消防署や警察署などの防災拠点と同等の基準です。

ですので、耐震等級3が取れるのであれば、基本的には心配する必要はありません。

制震ダンパー「MAMORY」についてですが、これがあることで地震が来た時の地震エネルギーが専用のゴムに吸収され、その結果として建物が揺れにくくなるという特性があります。

この辺は、積水ハウスの「シーカス」、ミサワホームの「MGEO」、ダイワハウスの「グランデバイス」などと同じ仕組みになるので、そこまで特出した設備ではないですが、間違いなくあった方がいい設備です。

これまでの話だけですと、他の大手ハウスメーカーと比べて派手さがないので、心配になる方もいるかもしれません。

しかし、大手ハウスメーカーが特殊なことをやっているだけなので、WITHDOM建築設計のつくり方は一般的です。

ですので、変に心配せず安心していただければと思います。

ただこれだけですと「なんだ、特徴ないじゃん」と穿った見方をする人もいるかもしれないので、ここでは少しマニアックな情報をお伝えします。

WITHDOM建築設計が使っている構造材は、無垢のヒノキ材や無垢のスギ材です。

「集成材」と呼ばれる、いろいろな木を張り合わせて、1つの柱にしている材ではありません。

無垢材と集成材では何が違うの?という話ですが、一言でお伝えすると粘りが違います。

集成材は、乾燥したスカスカの木をミルフィーユ状に重ねて1本の柱を形成します。

「強度が強い」と言われている一方で、地震が来た時の粘りがなく、そもそも材質が悪くても重ねて1つの木にしてしまえばわからないということから、初期的な強度は出ても長期的な耐久性はどうなの?という見方もあるわけです。

一方で無垢材は、材1つ1つの強度管理が難しい反面、きちんと材の選別や水分管理等を行えば、長期的に見て地震に強いと言われています。

この辺は理論上の数値で見るのと実物を見て体感するのとでは全然違ってくるのですが、実際に無垢材でつくられた建物の構造躯体の方が、ずっしりしていて重い気がします。

一方で、集成材でつくられている建物の構造躯体は理論上は強度がありますが、なぜか軽い感じがします。

この辺に関しては皆さん自身の目で見て体感してもらった方がいいかと思うので、とにかくWITHDOM建築設計は、構造材を集成材ではなく無垢材を使用していること、それゆえに粘りがあり、地震に強い構造躯体であるということを覚えておいていただければと思います。

これは感覚的な例えにはなりますが、例えば古い町の飲食店にいつ置かれたかわからない割り箸があります。

そういう割り箸は全然粘りがないので変な割れ方をします。

要はあのような感じで、粘りがないというのが集成材だということです。

一方、1本の木から削り出された割り箸が無垢の柱材のようなイメージです。

ざっくりですが、このようなイメージをしてもらえると無垢材のよさがわかるのではないかと思います。

WITHDOM建築設計の特徴9:シロアリ対策

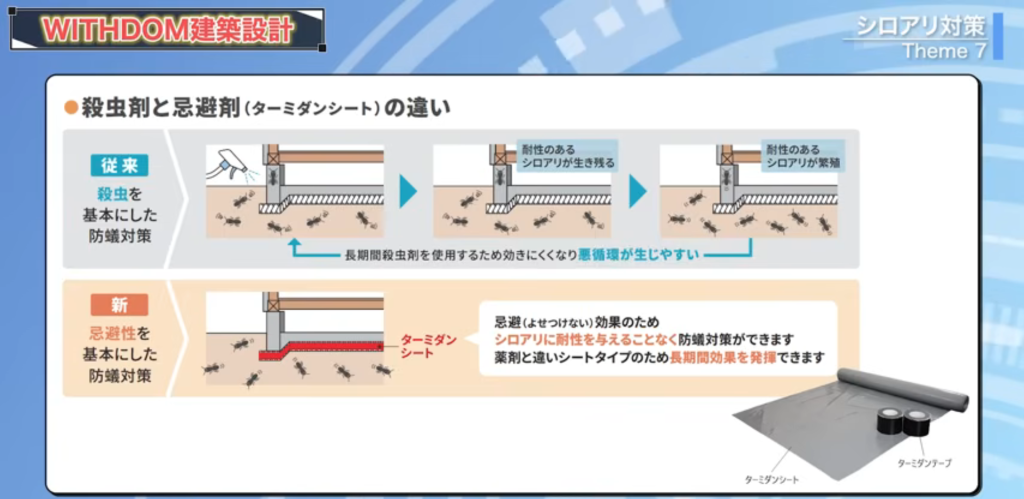

シロアリ対策についてです。

WITHDOM建築設計の場合は、構造躯体に日本のスギやヒノキ材を使用しています。

外国産材の木に比べて、シロアリに耐性があるものを使っているので、通常よりもシロアリには強くなっています。

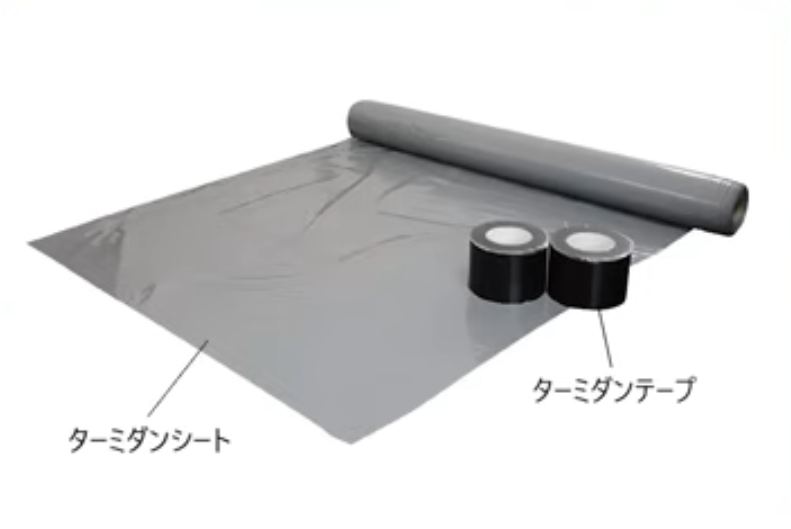

ただ、それだけでは完璧とは言えないので「ターミダンシート」と呼ばれる素材が基礎下に敷かれています。

これにより物理的にシロアリが土から上がってこなくなるため、最初のうちは薬剤の散布をしなくてもよくなります。

基礎断熱で木造のハウスメーカーの場合、この手の対策でシロアリ対策をすることが多いです。

ですので「薬剤散布をしなくても大丈夫なの?」と思われる方も多いのですが、こちらのシロアリ対策も割とポピュラーなものなのでご安心ください。

ただ、さすがに基礎下はメンテナンスできないので、10年後に必要に応じて薬剤散布をすることもできます。

あくまで最初のうちは薬剤散布がいらなくなるだけで、10年目以降は状況に応じて薬剤散布が必要になってくる仕組みだということは覚えておいてください。

WITHDOM建築設計の特徴10:メンテナンス性

メンテナンスは、結局のところ「何を使って家づくりをするのか」で決まります。

要は、良い素材を使えば長持ちしますし、安い素材を使えば長くは持たないわけです。

屋根材で言えば、瓦を使えばメンテナンスはほぼ不要になります。

ただし、金額が高く、屋根勾配も限られます。

また瓦自体が重いため、構造躯体の補強工事も別途必要になります。

次にガルバリウム鋼板の屋根です。

瓦よりは安いですが、決してものすごく安いわけではありません。

一番安いのがスレート瓦です。

安いですが、その分メンテナンス頻度はどの屋根材よりも高くなります。

外壁に関しても、タイルは金額が一番高いものの、最もメンテナンスがかかりません。

逆にサイディングは一番安いですが、その分メンテナンスがかかりやすくなります。

結局「何を使うか」なのです。

ですので「◯◯のハウスメーカーだからメンテナンスがかかりにくい」などそのような幻想はないのでご注意ください。

WITHDOM建築設計は予算に合わせて柔軟に素材を選べるので、お財布と相談しながら自由にカスタマイズしていただければと思います。

WITHDOM建築設計の特徴11:保証

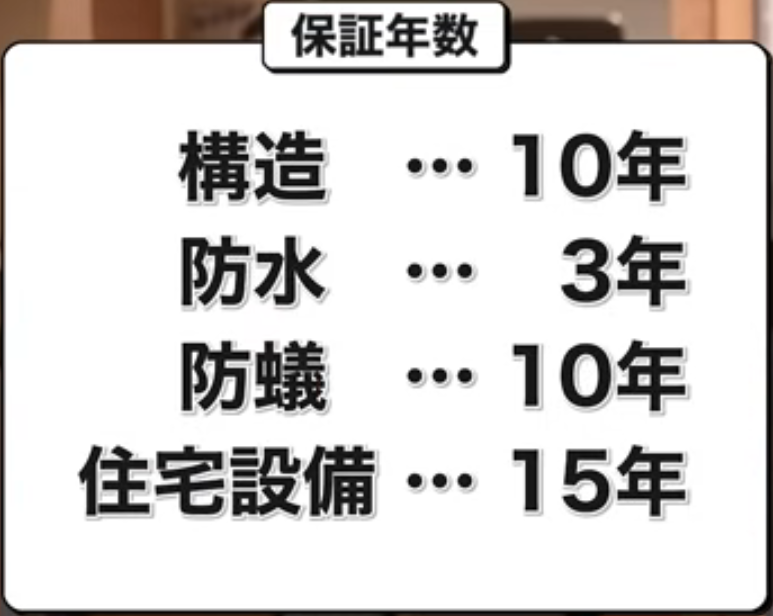

保証は

- 構造:10年

- 防水:3年

- 防蟻:10年

- 住宅設備:15年

となっています。

これだけ聞くと、構造の保証が10年という点で非常に見劣りする感じにはなるのですが、WITHDOM建築設計はこの保証をベースに最長100年保証を設けています。

どういうことかというと、法律で定められた10年の瑕疵担保責任保険に加え、一般社団法人長寿命住宅普及協会と連携した「ベストバリューホーム建物長期保証システム」に加盟しています。

これにより、引き渡し後11年目から最長100年目まで建物の基本構造部分における瑕疵を保証してくれるのです。

そのため

- 引き渡し後10年目まで…瑕疵担保責任

- 11年目~最長100年目…ベストバリューホーム建物長期保証システム

が適用されるということです。

ただし、保証の適用には保証継続の条件を満たす必要があります。

その条件が

- WITHDOM建築設計が実施する5年ごとの定期点検を受けること

- 建物の性能維持に必要と判断された有料修繕を、WITHDOM建築設計の責任施工により実施すること

これらが保証の継続条件になります。

また保証の対象範囲は、建物の基本構造部分に存在する隠れた瑕疵が原因で生じた不具合が対象になります。

具体的には

- 構造躯体に関する不具合

(基礎・土台・柱・壁・床板・小屋組など、構造耐力状、主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない状態) - 雨水の侵入に関する不具合

(屋根・外壁・開口部などが雨水の侵入を防止する部分が防水性能を満たさない状態)

これらが保証の対象です。

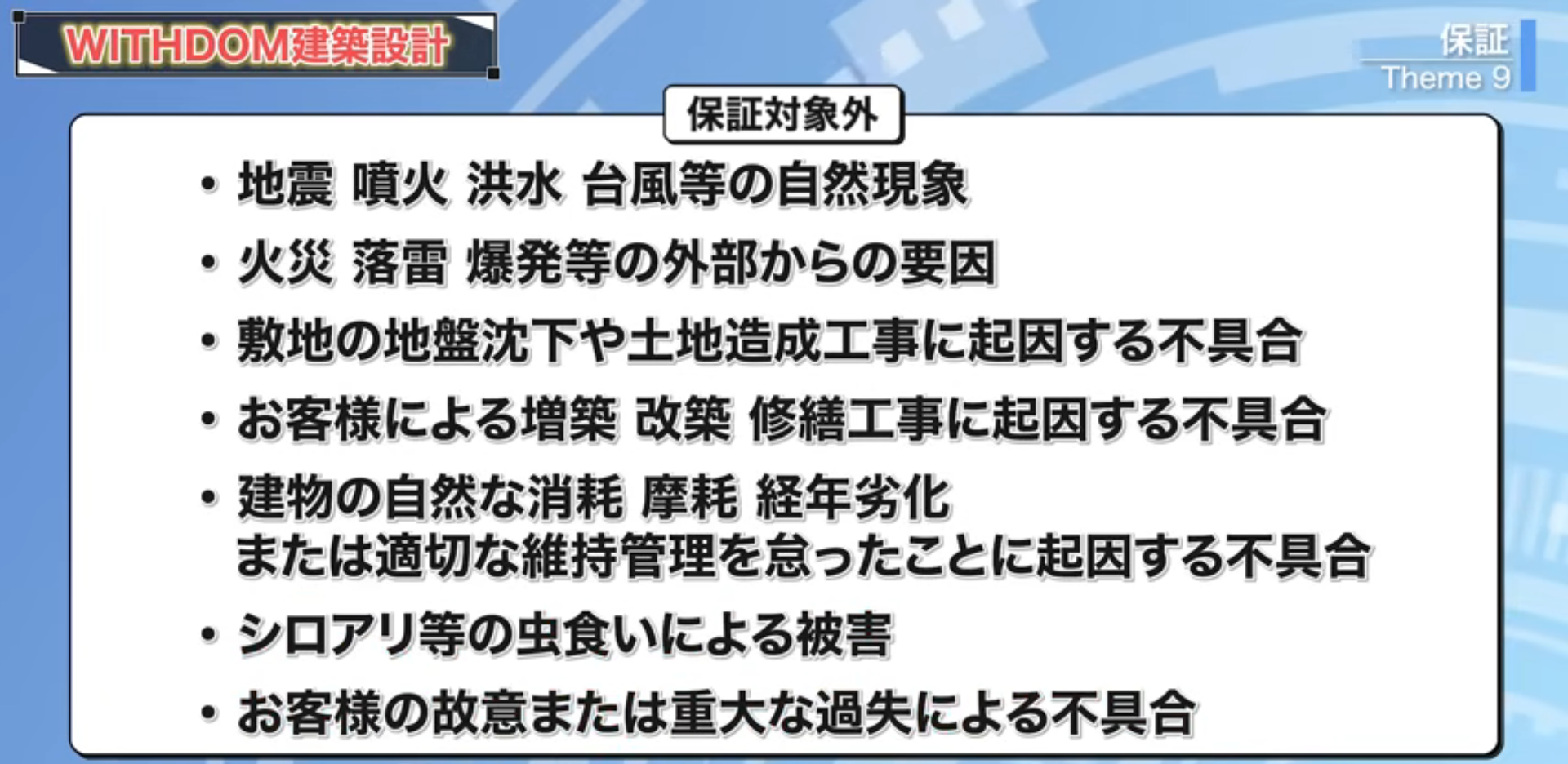

一方で、

- 地震、噴火、洪水、台風等の自然現象

- 火災、落雷、爆発等の外部からの要因

- 敷地の地盤沈下や土地造成工事に起因する不具合

- お客様による増築、改築、修繕工事に起因する不具合

- 建物の自然な消耗、摩耗、経年劣化、または適切な維持管理を怠ったことに起因する不具合

- シロアリ等の虫食いによる被害

- お客様の故意または重大な過失による不具合

これらが該当する場合は、保証の対象外となります。

また、もし仮に保証の対象になったとしても調査費用と修繕費用の合計200万円が1棟あたりの保証金額の上限となります。

これがWITHDOM建築設計の保証内容の全容です。

こうやって見ると、大手ハウスメーカーと比べたら保証の内容が少し見劣りするかもしれませんが、そもそも大手ハウスメーカーの保証も「何かあったら全て無料で保証します」という内容ではありません。

大手もWITHDOM建築設計と同様に、これらに該当する場合は保証の対象外となります。

ですので、WITHDOM建築設計の保証内容がものすごく劣っているかと言われれば、正直、世間一般的な内容といった感じです。

WITHDOM建築設計の特徴12:価格

WITHDOM建築設計の価格帯は、建物のみの坪単価で大体坪80〜100万円となっています。

ブレ幅があるのは、人によって選択する仕様が異なるからで、例えば35坪の建物を建てる場合、

- 35坪 × 坪 80万円 = 2,800万円

- 35坪 × 坪100万円 = 3,500万円

が建物本体価格のみの金額となります。

ここに諸費用約1,500万円と、SUUMOなどに掲載されている土地代が加算されて総額が出ます。

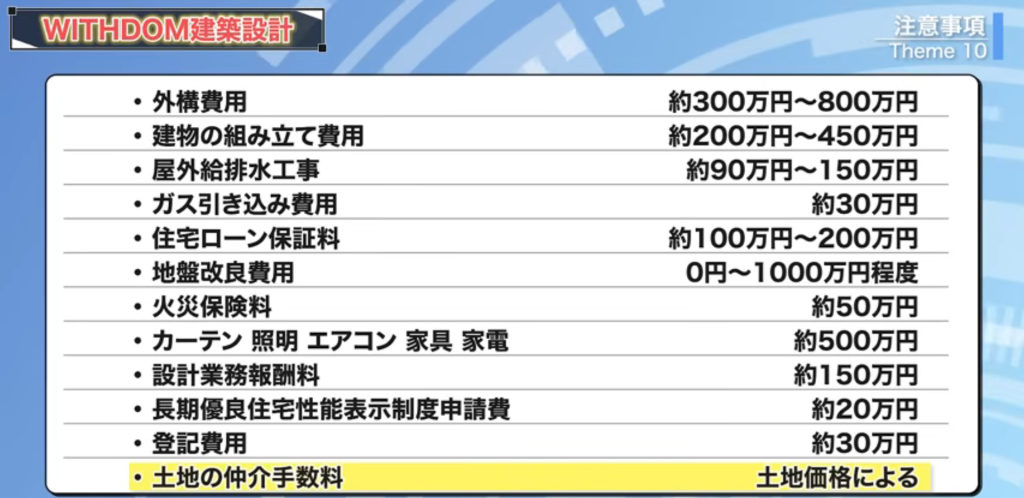

ちなみに諸費用1,500万円の内訳ですが、

- 外構費用:約300万〜800万円

- 建物の組み立て費用:約200万〜450万円

- 屋外給排水工事:約90万〜150万円

- ガス引き込み費用:約30万円

- 住宅ローン保証料:約100万〜200万円

- 地盤改良費用:0〜約1,000万円

- 火災保険料:約50万円

- カーテン・照明・エアコン・家具家電:約500万円

- 設計業務報酬料:約150万円

- 長期優良住宅性能表示制度申請費:約20万円

- 登記費用:約30万円

さらに、土地から購入する方は「土地の仲介手数料」が加算されます。

土地の仲介手数料は(土地の価格×3%+6万円)×1.1になるので、仮に2,000万円の土地を購入した場合、約73万円の仲介手数料が発生します。

これらの費用はどこのハウスメーカーでも等しく発生してくる費用になるわけですが、ざっくり計算すると諸費用1,500万円くらいは必要になってくるわけです。

これだけ聞くと高いと思われるかもしれませんが、大手ハウスメーカーと比較すれば価格は非常に安いですし、昨今のご時世、まともな注文住宅を購入しようと思ったら坪80万〜100万円くらいかかるのは当たり前です。

ですので、決して安くはないですが、払った金額に対して得られるリターンは多いと思っていただければと思います。

WITHDOM建築設計の特徴13:デザイン

WITHDOM建築設計のデザイン性についてですが、WITHDOM建築設計は在来軸組工法のハウスメーカーです。

ですので、開口に関しては4モジュール×6モジュールの空間が最大空間となります。

1モジュールが910mmなので、3,640mm × 5,460mmが最大の開口幅になるということです。

それ以上の大空間をつくろうと思ったら、どこかしらに柱や壁が出てくると思ってください。

また、天井高に関しては標準が2,400mmです。

要望次第では2,600mmまで上げることもできますが、軸組工法で天井高を上げることは基本的にあまりしないですし、得意でもありません。

ここも注意してください。

あと、小屋裏エアコンを採用している都合上、敷地によっては屋根形状に制限が出る可能性があります。

特に都心部の住宅密集地では道路斜線制限や北側斜線制限の影響を受けるので、それらをかいくぐりつつ小屋裏エアコンのスペースをつくらなければいけなくなります。

場合によっては、天井を下げて小屋裏エアコンを設置しなければならないケースも発生します。

こういった理由から、WITHDOM建築設計はあまり都心部向きのハウスメーカーではありません。

ただし勘違いしないでいただきたいのが「あまり向いていない」というだけで、施工は普通に可能です。

ですので、最終的には土地による、というのが正しいかもしれません。

以上のことがあるので、WITHDOM建築設計で設計する場合は、在来軸組工法慣れしている設計士でないと、よくある建売のようなありきたりな間取りになってしまいます。

一方で、軸組みの設計に慣れさえしていれば、意外と大空間もつくれます。

WITHDOM建築設計の特徴14:打ち合わせ

WITHDOM建築設計は、契約後はプラン確定まで2ヶ月、仕様確定までは2ヶ月 を設けており、その期間内であれば打ち合わせの回数に上限はありません。

ただし裏を返せば、その期間内で全てを終わらせなければならないということでもあります。

この辺は価格を抑えて建築しているハウスメーカーあるあるです。

ハウスメーカーはもともと大量生産を前提としている企業なので、じっくりゆっくり検討して家づくりをするタイプの企業ではありません。

特に価格を抑えているハウスメーカーはその特徴が顕著で、今回のように打ち合わせ期限を設けている企業もあれば、選べる仕様の幅を設けている企業もあります。

そういう意味では、WITHDOM建築設計は比較的制限の緩いハウスメーカーではありますが、のんびりゆっくり検討できるわけではないため、この点は注意が必要です。

一応、プラン確定から仕様確定まで合計6回の打ち合わせで完了した方には、パナソニックのフロントオープン食洗機を無料プレゼントしているそうです。

WITHDOM建築設計の特徴のまとめ

今回は穴場的ハウスメーカーであるWITHDOM建築設計を紹介しました。

この手の新興系ハウスメーカーの話をすると「保証は大丈夫なの?」「メンテナンスは平気なの?」という話が出てきますが、それについては説明してきたとおりです。

よく保証やメンテナンスを売りにしている大手ハウスメーカーも、結局は何かを補修する際は地域の提携工務店に丸投げして工事をさせます。

つまり自社で補修しないのです。

また、一条工務店がいい例ですが、売れすぎたら売れすぎたで全国のお施主さんのアフターフォロー対応に追われてしまい、なかなかアフター対応をしてもらえないなんてこともあるわけです。

重要なのは、本質的に質の高い家づくりを行うことです。

その点、WITHDOM建築設計は質の高い家づくりを行っているハウスメーカーの1つなので、個人的にはかなりいいメーカーだと思っています。

さらに冒頭でも触れましたが、担当者の指名制度があるのも魅力です。

業界で昔から問題視されてきた「担当ガチャ制度」を解消しているので、これはなかなかすごいです。

最後に告知です。

今現在、公式LINEに登録していただくことで、全国の優秀な住宅営業マンや設計士のご紹介、大手ハウスメーカー攻略カタログのプレゼント、これらの特典を受けることができます。

また、私が作った自ら担当者を選べるネット版住宅展示場メグリエに登録をしていただくと、無料で私との個別面談ができるようになります。

各ハウスメーカーの弱点や比較ポイントを知りたい、注文住宅を買いたいけれど何から始めればいいのかわからない、最短で自分にあったハウスメーカーを知りたい、これらに該当する方はこの機会にぜひ公式LINEとメグリエの登録を済ませておいてください。