今回は、「注文住宅のこだわりポイント」について解説します。

家づくりでは、「思い切りお金をかけて理想の家をつくろう」とはいかないのが現実です。住宅ローンをこれ以上借りられない、あるいは借りたくないという方も多く、優先順位をつけて仕様を選ばざるを得ません。

しかし、だからといって我慢ばかりの家づくりでは楽しくありません。せっかくの注文住宅なのですから、どこかには自分らしいこだわりを反映したいものです。そのためには、あらかじめ取捨選択の基準を決め、限られた予算の中で「ここだけは譲らない」という部分に投資することが重要です。

今回は、予算オーバーしてでも検討すべきこだわりポイントを10項目に絞って紹介します。どこに重点を置くのか、どのポイントを採用するのかを考えることで、後悔のない家づくりにつながるはずです。

ただ私の話を聞くと、恐らく多くの方が今からお伝えする10個すべてを取り入れたくなってしまうと思います。そのため、ある程度覚悟した上で本記事をお読みください。

注文住宅のこだわりポイント1:床材

床材は、絶対にこだわってください。それだけ床は我々に与える影響が大きいのです。

床がなぜそこまで大きい影響力があるのかというと、それは理由として2つあります。1つは床の面積が大きいからです。

考えてみれば当たり前の話ですが、床は家のすべての空間に敷き詰められているわけです。

そのため、床材の質感と床材の色味で家全体の雰囲気が決まると言っても過言ではありません。そのため、たとえば床材をチークという樹種にすれば、品のいい空間をつくることができますし、

ウォールナットという樹種にすれば、引き締まった空間にできるわけです。

このような感じで、とにかく床材は面積が大きいので、使う素材の質と色味で部屋の雰囲気が大きく変わることになります。 次に、床に大きな影響力がある2つ目の理由は、触り心地です。

世の中には、次の4種類の床材があります。

- インクジェットで木目を模したシートを合板に巻きつけてあるだけのシート系床材

- 本物の木を、厚さ0.3mm程度に薄くスライスし、それを合板に貼りつけた突板

- 本物の木を、厚さ2mm程度に薄くスライスし、それを合板に貼りつけた挽き板

- すべて本物の木でできた無垢床

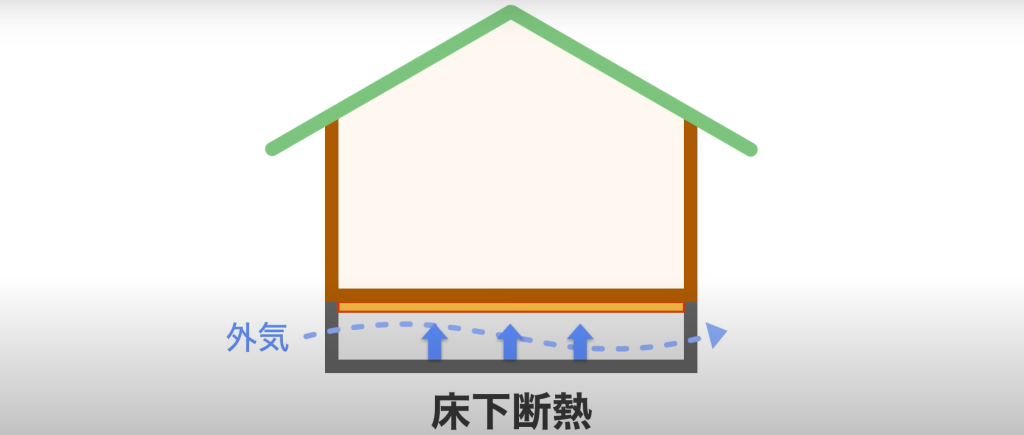

無垢床以外の床材は心なしか触ったときの感覚がひんやりします。ハウスメーカー各社は床下断熱という床の下に断熱材を入れる施工方法を採用しているため、床下の断熱材が薄ければ、当然床材もひんやりするのです。

無垢床以外の床材は心なしか触ったときの感覚がひんやりします。ハウスメーカー各社は床下断熱という床の下に断熱材を入れる施工方法を採用しているため、床下の断熱材が薄ければ、当然床材もひんやりするのです。

私が新卒の頃は、お客様の負担を増やしてはいけないと考え、価格を抑えられるシート系床材ばかりを提案していました。当時は床材が室内全体に与える影響を十分に理解できておらず、色味や質感もすべてお客様に委ねていたのです。

その結果、仕上がった家はシート系床材特有の安っぽさや質感の弱さが目立ち、今振り返っても心が痛むほどの出来栄えになってしまいました。お客様は「予算内に収まってよかった」と喜んでくださったものの、本当にあれで良かったのかと今でも考えてしまいます。

そういう経験をした私だからこそお伝えします。予算オーバーになったとしても、床材にはお金をかけてください。

注文住宅のこだわりポイント2:断熱材

断熱材の強化は、今の時代において必須です。なぜなら、多くのハウスメーカーが提示する標準的な断熱性能は、実際の暮らしを考えると不十分だからです。もちろん、すべてのハウスメーカーが低性能というわけではありませんが、標準で十分という考えでいると、間違いなく痛い目を見ることになります。

ただこの話をすると、「どこどこのハウスメーカーは断熱等級6を取れるから大丈夫と言っていました。」「断熱等級6が取れればいいんでしょ?」というようなことを言う方もいます。しかし、それは半分正解で半分不正解かなと私は思っています。

というのも、断熱等級は「6や7になっちゃった。」というのが正解だからです。そもそも断熱等級は、いわゆる建物の保温力を表す「Ua値」で表しますが、これは開口部、つまりは窓の大きさによって数値がかなり変動します。つまり、窓を小さくするもしくは窓をなくせばUa値がよくなるということです。

しかし皆さん、想像してみてください。いくらUa値がよくなっても、窓がない家や窓が建売のように小さい家は嫌ですよね?

せっかくなら、注文住宅らしく大開口を設け、その上で断熱性能も高い家の方がいいですよね?

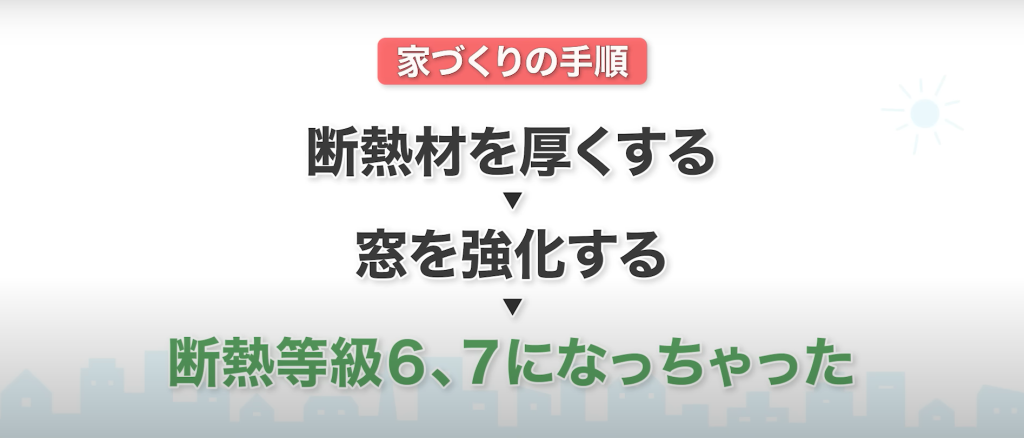

そのため、本来今の時代にあった正しい家づくりの手順は、まず断熱材を厚くすること、次に窓を強化すること、ここまで終えて計算してみた結果、「断熱等級6や7になっちゃった」が正解なのです。断熱等級6や7を最初から目指しに行くのではありません。それだと、手段と目的が逆転した家づくりになってしまいます。

そのため、「どこどこのハウスメーカーは断熱等級6取れるから大丈夫」ではないのです。

この辺りは、本当に闇が深いのです。

今私が説明したことが理解できない、言っている意味がわからないという方は、相当やばいと思った方がいいです。あおっているわけではなく、本当にやばいです。危機感を持った方は、私が過去にアップした記事を見ていただき、勉強していただければと思います。

注文住宅のこだわりポイント3:窓

窓には、室内に外の景色や光を取り入れるという意匠的な役割もある一方で、断熱としての役割もあります。先ほどもお伝えしたように、基本的に今の時代にあった家づくりをする際は、まずは断熱材を厚くすること、そしてその次に窓を強化することが重要です。つまり、意匠ばかりに目を向けて、窓の性能をないがしろにしてはダメということです。

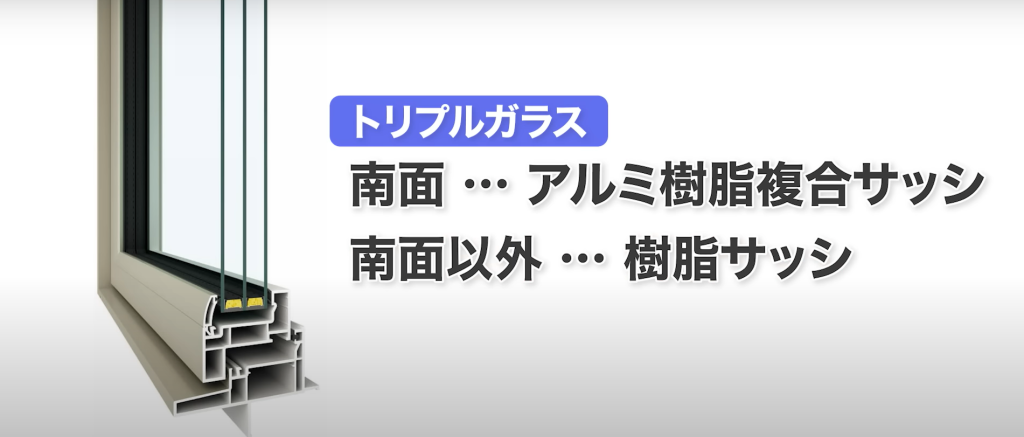

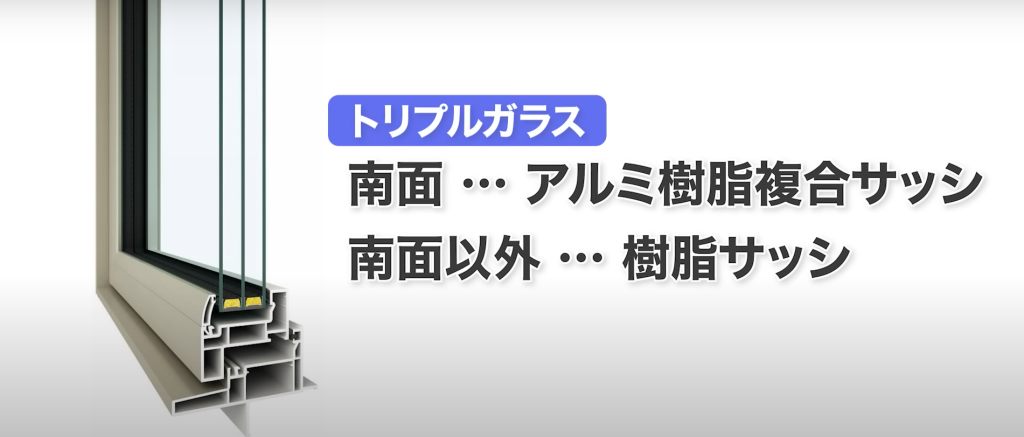

では、「何をどう選べばいいの?」と思うことでしょう。答えを先にお伝えすると、ガラスは基本的にトリプル推奨で、サッシつまり窓枠は、南面のメインはアルミ樹脂複合サッシ、それ以外の窓は樹脂サッシにするというのがベストな選択だと思っています。

サッシ、つまりは窓枠部分とガラス面の面積に着目してください。

アルミ樹脂複合サッシの最大の特徴は、樹脂サッシと比較して大開口をつくれることです。

そして、その大開口は、サッシ部分の面積とガラス面の面積を比較した場合、圧倒的にガラス面の面積の方が大きくなります。

そのため、大開口をつくる場合は、サッシ部分よりも窓ガラスの方が断熱に大きく影響するのです。したがって、窓ガラスをトリプルにして性能を高めることで、意匠性と断熱性の両立を図ることが可能になります。

ただ、ハウスメーカーの中には、性能の悪いアルミ樹脂複合サッシを普通に使っているメーカーもあります。そのため、各ハウスメーカーのアルミ樹脂複合サッシがどのようなつくりになっているのか、掘り下げは必須であることにはご注意ください。

一方で、南面の大開口以外の窓というのは、サイズ的にそこまで大きいものではありません。

サッシ部分とガラス部分の面積を比較すると、サッシ部分が占める面積の割合がかなり高くなるのです。そのため、たとえば主寝室や子ども部屋などにつける窓は、樹脂サッシにした方が断熱性能が高くなります。

このような感じで、どこにどのくらいの大きさの窓をつけるのかを考えることで、それぞれの窓の適材適所の設置位置が何となくわかるようになります。皆さんも迷ったら、

- 南面:アルミ樹脂複合サッシ

- 南面以外:樹脂サッシ

をベースに窓選びをしてもらえればと思います。

ただし、これをお伝えすると、決まって「トリプルは窓が重たいので開け閉めするのが大変。だからやめた方がいい。」「アルミ樹脂複合サッシでも十分。」というようなことを言ってくる人が出てきます。そのような話は無視してください! トリプルは確かに重いですが、開け閉めに苦労するほど重いわけではありません。

そもそも今の時代は、気密断熱を高めて24時間換気で、窓を開けずにずっと換気するという家づくりになっています。そのため、窓を頻繁に開け閉めする前提がそもそもおかしいですし、年に数回開け閉めするくらいなら、窓が多少重くてもよくないでしょうか?

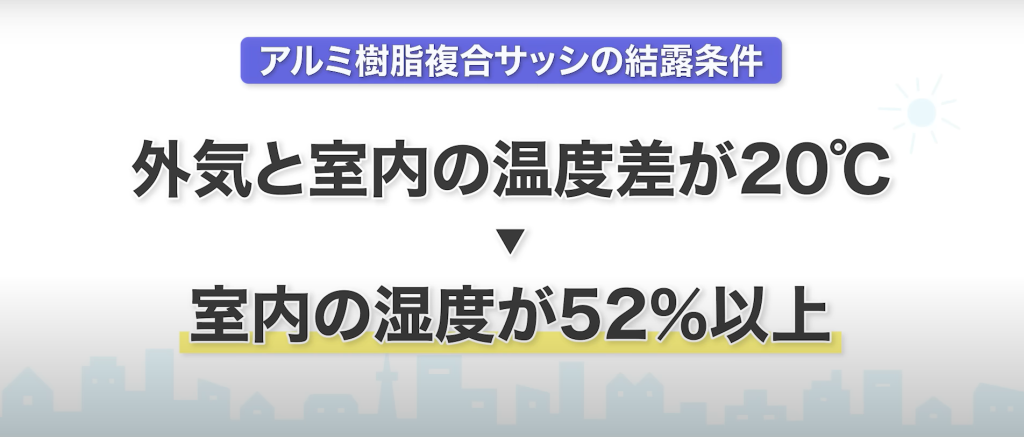

また、アルミ樹脂複合サッシでも十分ということに関しては、根拠がありません。アルミ樹脂複合サッシは、外気と室温の温度差が20度の場合、室内の湿度が52%以上になると結露し始めるという特性があります。

つまり、気密断熱を高めた家づくりをすればするほど、アルミ樹脂複合サッシが結露するリスクは高まるということです。

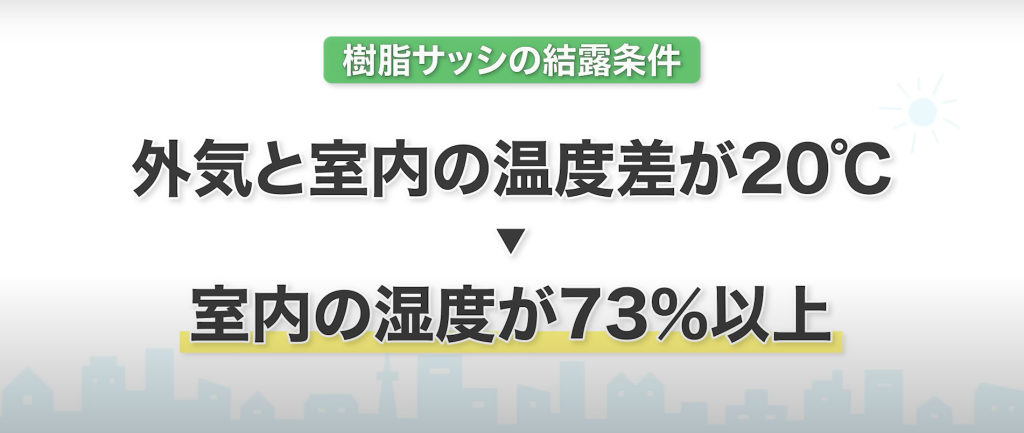

ちなみに、樹脂サッシは、外気と室温の差が20度の場合、室内の湿度が73%以上になると結露し始めます。つまり、気密断熱を高めれば高めた分だけ、樹脂サッシの方が有利になるということです。

この辺りを説明した上でアルミ樹脂複合サッシでも十分と言っているならわかりますが、根拠なしの大丈夫は大丈夫ではないのでご注意ください。

注文住宅のこだわりポイント4:太陽光発電

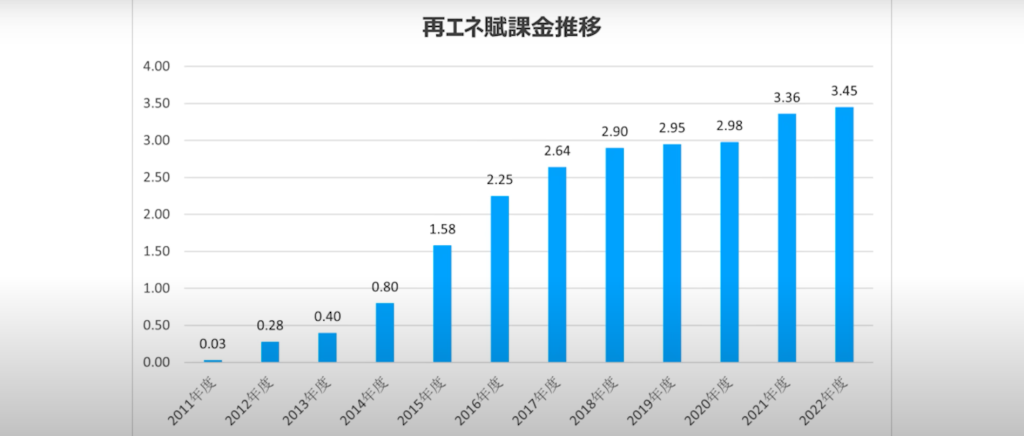

今の時代、太陽光発電を入れない人はいないと思いますが、中には予算に収めるために太陽光発電を外そうとする人もチラホラいます。それは絶対にやめてください。なぜなら、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」、通称「再エネ賦課金」と呼ばれる制度があり、これが年々上がっているからです。具体的にお伝えをすると、このような感じです。

何をお伝えしたいかというと、元々の通常の電気料金に加えて、さらに支払う電気代が増えているということですが、これだけだと何のことかわからないでしょう。そのため、大枠から解説します。

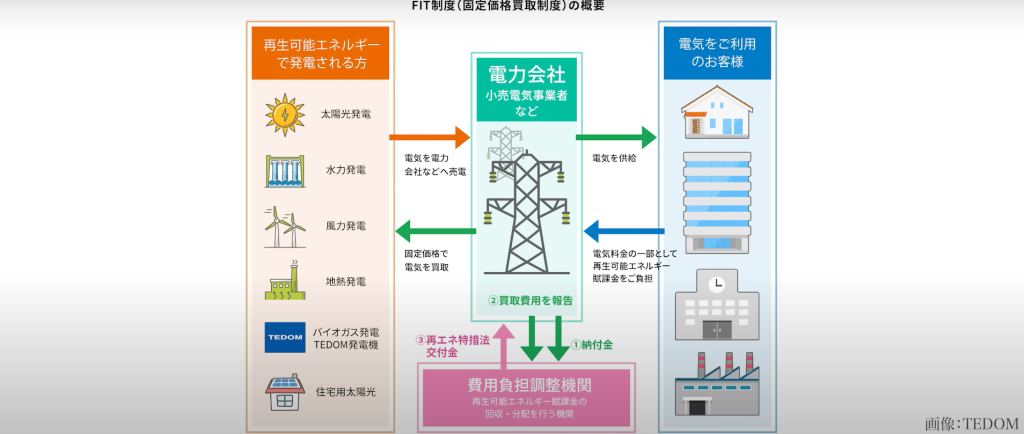

実は2012年、国が太陽光発電や風力発電などでつくられた電気を一定期間買い取るという制度を開始しました。

これを「固定価格買取制度(=FIT制度)」といいます。これだけ聞くと、「太陽光を付ければ国からお金をもらえるんだ、ラッキー。」と思うと思います。

しかし、実は太陽光で発電した電気を固定価格で買い取るための原資が「再生可能エネルギー発電促進賦課金」、通称「再エネ賦課金」と呼ばれるもので、要は国は国民から集めたお金で太陽光が発電した電気を買い取っているのです。

そのため、太陽光をつければ国からお金がもらえるのではなく、感覚的には国からお金を取り戻しているというようなものです。

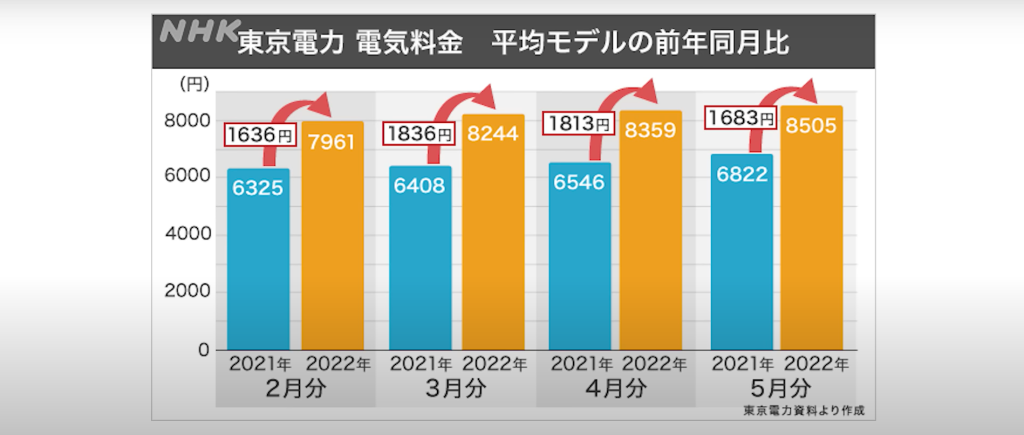

実際に再エネ賦課金は、電気を使用している人であれば法人・個人問わず、ほぼ全員が支払っているものです。そのため、皆さんもご自身の電気料金の明細書を見れば、再エネ賦課金がしっかり徴収されていることを確認できるはずです。 そして、その負担が年々増えてきているということです。そのような背景もありつつ、さらに電気料金自体も上がってきているというのが最近の傾向です。

ですので、なおのこと太陽光発電をつけた方が得というよりは、むしろ、太陽光発電が自分達家族を金銭的に守る1つの手段になってくるようなイメージです。

「太陽光発電は環境によくない」「太陽光発電はリサイクルできない」とさんざん言われていますが、それはデマです。よくよく調べれば、太陽光発電ほどコスパのいい投資はないということがわかると思います。 皆さんも、太陽光発電は必ず設置するようにしてください。建物の大きさや形状によってのせられる太陽光発電に差はありますが、できるだけ設置することが今の時代、もっともベストな選択になります。

注文住宅のこだわりポイント5:蓄電池

蓄電池は、できれば入れてください。少し前までは「蓄電池の価格が落ちつくまで待ちましょう!その方がお得です。」というような流れでしたが、電気料金の高騰が著しいため、そうも言っていられなくなりました。

しかも、蓄電池は後々付けようと思うと、配線工事に200万円くらいかかるのです。それに蓄電池の価格が加算されるため、けっこうな出費になってしまいます。

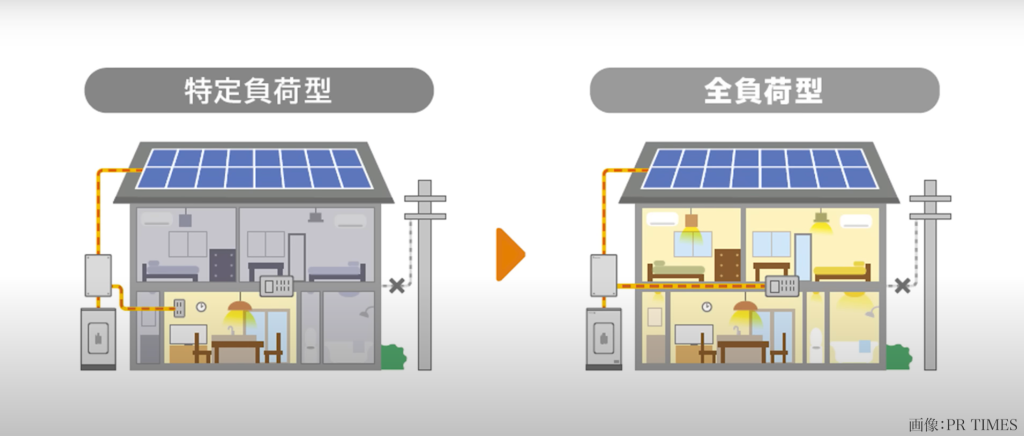

そのため、余計な出費を防ぐために、たとえば最初に配線の工事をしてもらったり、最初から蓄電池を置くスペースをつくっておいてもらったりする必要があるのです。 ただし、蓄電池の種類には注意してください。蓄電池には「特定負荷型」と「全負荷型」の2種類があります。

特定負荷型は、「特定」というだけあって、指定した特定の部屋や家電製品のみに電気を供給できる蓄電池です。災害や台風などで停電が起きても長く電気を利用できるというのが特徴で、停電などが起きても長く電気を使い続けたいという方向けの蓄電池です。

一方で、全負荷型は「全負荷」というだけあって、家中の電気をカバーすることができます。そのため、台風や地震などで停電が起きた際にも、日常生活と変わらず電気を使うことができるのです。

基本的には「全負荷型」一択ですが、たとえばこれを知らないで「特定負荷型」の蓄電池を入れてしまい、その後「全負荷型」の蓄電池を入れようと思っても、それは物が違うためできないのです。 ですので、「なんでもいいから蓄電池を入れる」ではなく、種類を気にしてください。後々、配線工事に200万円くらいかけるのもばからしいので、できれば最初に蓄電池を入れるようにしてください。

注文住宅のこだわりポイント6:ハイドア

ハイドアに関しては今までお話ししてきたものと比較すると、大した金額増ではないです。比較的取り入れやすいと思いますので、好みが合えばぜひハイドアを採用していただきたいと思います。

ただし、建築におけるドアにはどういう特性があるのかという知識がないと諸々の判断ができないと思います。せっかくですので、大枠からお話をしていきます。

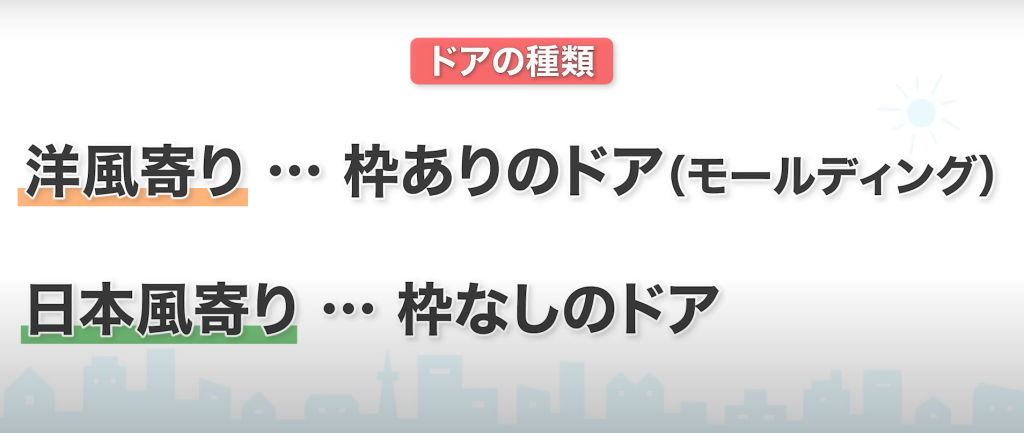

そもそも、ドアには「枠あり」のドアと、「枠なし」のドアの2種類があります。

「枠あり」のドアの方が、洋風建築寄りのアイテムになります。ですので、海外のようなオシャレでかわいらしい雰囲気の内装をつくりたい場合にはドアの枠、つまりはモールディングが役立ってくるわけです。 実際に、下の画像のような感じで洋風の家をつくるのであれば、窓枠を通常よりもより厚くすると、いい感じの洋風テイストになります。

こういう装飾がたくさん施されている洋風の建築を「足し算の建築」と言ったりします。 一方で、「枠なし」のドアに関しては、然枠がないため、モールディングと呼べるものがありません。そのため、日本風の建築をする場合には、先ほどの巾木と同様に、窓枠も消した方がスッキリした空間に仕上げられるのです。具体例を出すなら次のような感じです。

先ほどと違い、扉に余計な装飾がないのでスッキリしていますよね。これが日本風の建築である「引き算の建築」になります。 そのため、室内をきれいに仕上げるためには、洋風に寄せて枠ありのドアを選ぶのか、それとも日本風に寄せて枠なしのドアを選ぶのかをまず決める必要があります。

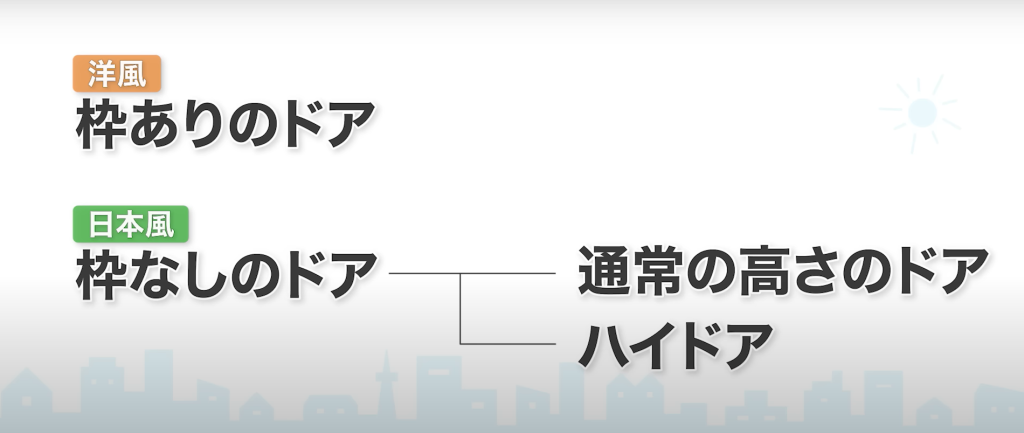

皆さんはどちらがお好みでしょうか?そして、ここで日本風に寄せることを選択した人は、ハイドアを使うことでさらに空間をスッキリ仕上げることが可能になります。ハイドアとは、天井まで高さのあるドアのことです。

このハイドアを使うことで、実は扉の存在感をなくすことができるのです。設計図を書いたことがある人であれば共感していただけると思うのですが、たとえば下の左の画像では横のラインが天井、床、ドア上部で3つあります。しかし、右のハイドアの画像では横のラインが天井と床部分の2つしかありません。

一見すると大した差ではないように感じるかもしれませんが、このような感じでハイドアを採用することによって、「無駄な横のライン」をなくすことができるのです。結果として、扉の存在感をなくして、空間に繋がりをもたせることができます。

実際に私も昔はよく図面をひいていたため、こういった横のラインに関してはけっこう気にして製図していました。そんなことはさておいて、とにかくハイドアを採用することで、さらに空間をスッキリ仕上げることが可能になりますということです。

ただし、ハイドアを採用しようとすると、コストが高くなります。というのも、通常のドアに比べてハイドアはそれ自体の高さが高く大きいため、当然その分、金額が上がるからです。 さらに、一部だけハイドアで、一部だけ通常のドアにしてしまうと、ドア同士の高さが合わず、チグハグな内装になってしまいます。わかりやすくお伝えするのであれば、たとえばこのような感じです。

それぞれの扉の高さがバラバラなので、なんとも不格好ですよね。ハイドアを採用した場合、他のドアも高さをそろえるためにハイドアにしなければならなくなるのです。結果、さらにコストが上がるわけです。これがデメリットです。

こちらに関しては、コストを踏まえながら、1階・2階両方ともハイドアにするか、それとも1階だけハイドアにして2階は通常のドアにするかを選んでもらえればと思います。

ここまでの話をまとめると、内装の雰囲気を決める際にやるべきことは、まずは洋風のデザインにするために枠ありのドアを選ぶのか、それとも日本風のデザインにするために枠なしのドアを選ぶのかを決めます。

そして、日本風のデザインにするために枠なしのドアを採用することを選んだ場合、さらにそこから通常の高さのドアにするのか、それともハイドアにするのかを選ぶようにしましょう。

ただし、ハイドアにした方がきれいでおしゃれな空間をつくりやすいです。また、コストが上がるとはいえ、他のものと比較しても、そこまで金額が爆増するわけでもないため、基本的にドアはハイドアを選択することをおすすめします。

注文住宅のこだわりポイント7:扉の取手

「ハイドアを採用するのは厳しいし、もっと手軽にオシャレな内装をつくる方法はないの?」と思われている方もいるかもしれませんね。そういう方に特におすすめなのが、扉の取手にこだわることです。実は、扉の取手はたとえるなら、ファッションでいうところの靴のようなものなのです。

そのため、取手がおしゃれになるだけで室内空間が一気にいい感じになるのです。たとえば、このような感じです。

普段そこまで気にしない部分だと思いますが、取手が重厚かつ質感のいいものだと、どことなく高級な感じが漂ってきます。予算に余裕がある方はもちろん、予算が厳しい方でも多少のコストアップで済むので、扉の取手部分はきちんと選ぶようにしましょう。

注文住宅のこだわりポイント8 :室内の壁材

正直なところ、室内の壁材は金額が爆上がりする部分です。施工面積が大きいため、それに合わせて金額が跳ね上がるからです。そのため、優先順位的には低いかもしれません。ただし、やって損はないので、できることなら取り入れるべきです。

室内の壁材には具体的に何を採用すればいいのかというと、個人的には調湿・消臭機能があるこれらの塗壁がおすすめです。というのも、どれも自然素材なので、質感が非常にいいからです。

- 漆喰

- 珪藻土

- 中霧島壁

そのため、採用すればそれだけで室内の意匠性が一気に上がります。また調湿、消臭効果もあるので、ビニールクロスの室内と比較をすると空気がよく、スッと肺の中に入ってくる感覚があるのです。 実際に私の家は全面中霧島壁なのですが、他の家と比較をすると本当に空気の質が違います。

意匠的にも機能的にも優れた家をつくるのであれば、室内の壁材にはこだわるようにしてください。

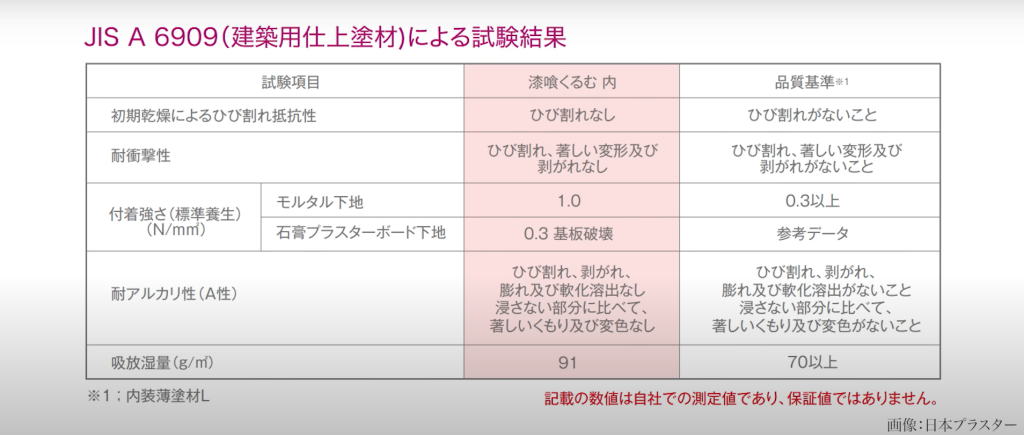

ただし、ここでも注意点があります。世の中には「自称:調湿性のある建材」というのが多く出回っています。つまり、本当は調湿機能がないのに調湿機能があると言って売り出している建材があるということです。せっかく高いお金を出したのに実際は調湿効果がなかったとなったら最悪ですよね。調湿性があるかないかは、JIS A6909という試験方法を通しているかどうかを確認することで見分けられます。

これは、1m²に塗り広げられた試験体が、24時間の間に何gの水蒸気を吸収する力があるかを測定し、その後のまた24時間で何gの水蒸気を吐き出すかを測定して、最終的にその建材の調湿能力を決定する試験です。試験としてはけっこう厳しく、この試験を実施している建材は少ないのです。

この試験を通過している建材はそれ自体が宣伝材料になるため、ホームページで「うちの建材はJIS A6909を通しています」と書いてあることが多いです。

そのため、塗壁材を選ぶ際は1つの判断基準として、JIS A6909を通しているかどうか、これを調べてみてください。私のおすすめの塗壁材は、「中霧島壁」と「漆喰くるむ」です。

企業案件などではなく、両方ともすばらしい建材なので、気になる方は調べてみてください。

注文住宅のこだわりポイント9:巾木

「巾木(はばき)」とは、床と壁の境目に取り付けられる部材のことを言います。これがあることによって、掃除機が壁に当たった時に傷から壁を守る、あとは床と壁の隙間を埋めるという役割があるのです。

ただ、「巾木」はかなり目立ちます。

それもそのはずで、巾木と巾木に接している床と壁紙、これら3つの質感は当然のことながら異なります。そのため、下手な巾木を選ぶと、床と壁の境目に取り付けられる「巾木」が浮いてしまいます。 具体例を交えて解説しましょう。たとえば、こちらの画像をご覧ください。床、壁紙、巾木、それぞれの質感が異なるため、巾木の色合いが浮いていることがわかると思います。

続いて、こちらの画像をご覧ください。巾木の色を壁紙と同系色にしてみた部屋です。さきほどに比べ、だいぶスッキリとした印象になっていると思います。

このように、巾木のあるなしで、その部屋に与える印象が大きく変わります。それにも関わらず、巾木は軽視されがちなのです。なぜなら、施工に手間がかかる分、施工料が高いからです。 ただし、きれいな建築をつくる上で非常に重要な部分ですし、巾木を目立たせないように施工することで、本来巾木の上にたまる埃、この掃除もなくすことができます。

わかる人にはわかりますが、巾木の上の掃除は地味に大変です。ましてや、戸建は賃貸と比べると面積が大きいため、それに伴って掃除する巾木も増えるわけです。

価格が多少高くなったとしても、見た目がよくなり、さらに掃除する場所も減らせるため、実はコスパが非常にいいのです。こちらもできれば取り入れていただきたい部分です。

注文住宅のこだわりポイント10:間接照明

照明が空間の良し悪しに大きな影響を与えるということは、今さら説明するまでもないかなと思います。

それにも関わらず、コストが気になってダウンライトをたくさんつけてしまう方がとても多いです。たとえば、天井が穴だらけの住宅は数多くありますが、美しくありません。ただただ眩しいだけで、居心地もあまり良くないわけです。

一見、照明は簡単そうに思えるかもしれません。しかし、実は非常に奥深くて、一番慎重に考えなければなりません。

では、照明に関してはどのように考えれば良いかというと、「適光」「適所」「適時」の3つの要素に分解して、それぞれの役割に応じて照明計画をつくるのです。わかりやすく言い換えるのであれば、「見せる光」と「使う光」に分けるということです。

たとえば、ダイニングは主にご飯を食べるところなので、「使う光」が必要です。

このように、「適光」「適所」「適時」を考えて照明計画をつくっていきます。

リビングに関しては間取りによりますが、「見せる光」と「使う光」のバランスが重要になることがほとんどです。

そのため、図面を見ながらそれぞれの「適光」「適所」「適時」をバランスよく配置していくイメージです。

けっこう噛み砕いて説明している方ですが、なかなか難しいかもしれません。私が皆さんに伝えたかったのは、照明計画はそんなに簡単にパパパっとつくれるものではないということです。

また、考えたら考えた分だけ、それ相応の照明が必要になってきて、そこに意匠性を加えようとすると、どうしても間接照明の割合が多くなります。結果としてコストも上がってしまうわけです。

あまりこだわりがないよという方は適当な照明計画でもいいとは思いますが、最初にもお話ししたように、照明は空間の良し悪しに大きな影響を与えます。そのため、多少コストが上がっても必要経費だと思い、なるべくしっかりと計画するようにしてください。

まとめ

今回は、「注文住宅のこだわりポイント」について解説しました。 最近、「100年持つ家」と「100年住みたい家」は別物だなと感じています。これは、なかなか真を捉えた一言なのではないでしょうか?今回お伝えした内容をぜひ参考にしてみてください。

これから注文住宅の購入を検討したいという方は、わたくし、まかろにおが提供している注文住宅オンライン相談サービス「メグリエ」で大手ハウスメーカーの優秀営業担当を無料でご紹介しています。

ぜひ、無料会員登録の上で地域の優秀営業担当を探してみてください。