この記事はメグリエ運営事務局によって作成しました。

「長く安心して暮らせる、資産価値の高い家を建てたい」と考えて、長期優良住宅を検討している方も多いのではないでしょうか?しかし、どのハウスメーカーを選べば良いのか、メリットだけではなくデメリットも知っておきたいと感じるかもしれません。

そこで今回は、積水ハウスや一条工務店といった主要ハウスメーカーの比較はもちろん、税制優遇などのメリット、建築コストやメンテナンスといったデメリットまでを解説します。後悔しない家づくりのために、まずは正しい知識を身につけ、最適なパートナーを見つけましょう。

長期優良住宅に対応しているおすすめハウスメーカー

長期優良住宅を建てる際、パートナーとなるハウスメーカー選びは重要です。各社で標準仕様の性能や得意な工法、設計の自由度が異なるため、どこに依頼するかで住み心地や満足度が大きく変わってきます。それぞれの強みや特徴をしっかり理解し、ご自身の理想の家づくりに合う一社を見つけることが、後悔しないための第一歩といえるでしょう。

ここでは、長期優良住宅に対応しているおすすめのハウスメーカーを4社紹介します。

積水ハウス

業界のリーディングカンパニーとして、高い技術力と豊富な実績を誇るのが積水ハウスです。性能とデザインの両方を高いレベルで求める方におすすめのハウスメーカーです。

特徴

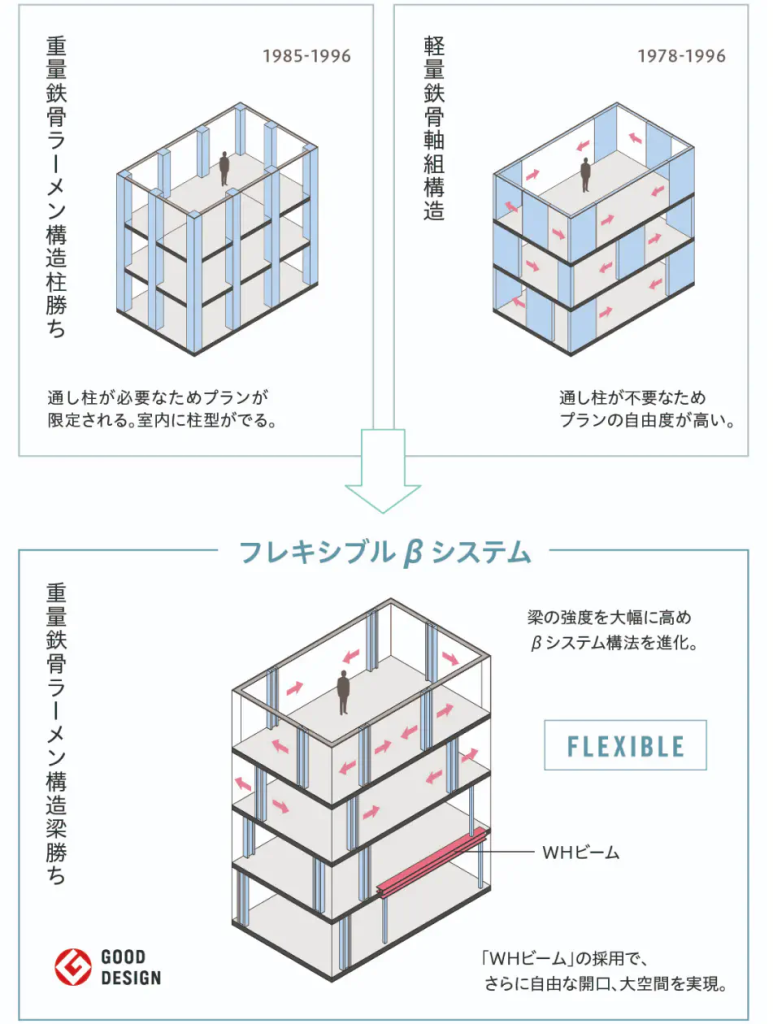

積水ハウスの大きな特徴は、高い基本性能と優れた設計力を両立している点です。その理由は、独自の「重量鉄骨フレキシブルβシステム」により、多くの仕様で長期優良住宅の基準を標準でクリアできる技術力があるためです。

画像引用元:フレキシブルβシステム(積水ハウス)

さらに、選び抜かれた設計士が担当する「チーフアーキテクト制度」を導入しており、認定基準という制約の中でもデザイン性の高い住宅を実現できます。

メリット

積水ハウスのメリットは、豊富な実績に裏打ちされた安心感と、コスト効率の良さです。累計建築戸数世界一という実績は、長期優良住宅の複雑な申請手続きに関するノウハウが豊富であることの証しでもあります。そのため、施主側の負担を減らし、スムーズに手続きを進めることが期待できるでしょう。

デメリット

注意点としては、品質の高さに比例して価格帯が高額になる傾向があることです。また、提案力は担当者や設計士の力量に左右されるため、相性の良い担当者を見つけることが重要になります。地域によって設計体制に違いがある点も、念頭に置いておくと良いでしょう。

積水ハウスについてより詳しく知りたい方は、住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営するYouTubeチャンネル「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」内で積水ハウスについて詳しく解説しているこちらの動画をチェックしてみてください。

運営者である「まかろにお」は、『人から始める家造りの重要性を世に広める』をコンセプトとした住宅系YouTuberです。

元ハウスメーカー営業担当者として全国1位の営業成績を誇り、その後も不動産融資を扱う大手金融機関での実務経験を経て、幅広いハウスメーカー事情に精通しています。大手ハウスメーカーの特徴やメリット、デメリット、さらに注文住宅を建てる前に知っておきたい知識を中立的な立場で発信しています。

一条工務店

一条工務店は、「家は、性能。」というキャッチコピーのとおり、業界トップクラスの住宅性能を追求しているハウスメーカーです。性能を最優先し、コストパフォーマンスも重視したい方に最適な選択肢です。

特徴

一条工務店の特徴は、「性能へのこだわり」をとことん追求している点です。自社グループ工場での生産によって品質管理を徹底し、ほとんどの住宅で長期優良住宅の基準を標準仕様で満たしています。特に断熱性能へのこだわりは業界でもトップクラスで、全棟で気密測定を実施し、断熱等級7の取得も可能です。

メリット

一条工務店のメリットは、高性能な住宅を優れたコストパフォーマンスで実現できることです。標準仕様のレベルが高いため、長期優良住宅の認定を取るために特別なオプションを追加する必要がほとんどありません。自社工場での生産システムが、高品質とコスト抑制の両立を可能にしています。

デメリット

一方で、性能を追求するがゆえの制約がある点には注意が必要です。デザイン面では「一条ルール」と呼ばれる独自の設計ルールがあり、外観や間取りの自由度が限られる場合があります。

たとえば、窓や住宅設備は高性能な自社製品が基本となるため、他社製品から自由に選びたいという方には不向きかもしれません。

一条工務店についてより詳しく知りたい方は、「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」でまかろにおが一条工務店について詳しく解説しているこちらの動画をチェックしてみてください。

セキスイハイム

セキスイハイムは、独自のユニット工法を強みとし、品質の安定性と工期の短さを両立しているハウスメーカーです。品質を確保しつつ、スピーディーな家づくりを望む方に向いています。

特徴

セキスイハイムの特徴は、独自のユニット工法による品質の安定性と工期の短さです。家の約8割を屋根のある工場で精密に作り上げるため、天候に左右されることなく、どの家も均一で高い品質を保つことができます。これにより、長期優良住宅の厳しい性能基準を安定してクリアすることが可能です。

メリット

セキスイハイムで建てるメリットは、品質面とコスト面での合理性にあります。工場生産による安定した品質は、長期優良住宅に求められる性能を確実に満たす安心感につながります。

また、工期が短いことで、仮住まいの家賃や二重ローンの期間を最小限に抑えられ、建築費用以外のトータルコストを削減できるという経済的なメリットも見逃せません。

デメリット

ユニット工法ならではの注意点として、設計の自由度に一定の制約があることが挙げられます。ユニットを組み合わせて家を建てるという工法の特性上、間取りやデザインに制限が出る場合があります。

また、主力である鉄骨系住宅は比較的高価格帯であり、長期優良住宅の仕様にするとさらにコストが上がる可能性も考慮しておきましょう。

セキスイハイムについてより詳しく知りたい方は、「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」でまかろにおがセキスイハイムについて詳しく解説しているこちらの動画をチェックしてみてください。

パナソニックホームズ

パナソニックホームズは、パナソニックグループの技術力を活かし、地震に強い家づくりと自由な設計を両立しているハウスメーカーです。災害への備えと、家族のこだわりを形にしたい方におすすめです。

特徴

パナソニックホームズは、業界トップクラスの耐震性能と設計自由度の高さが大きな特徴です。巨大地震による倒壊だけではなく、その後の繰り返しの地震にも耐える「強さ」を追求しており、長期優良住宅の耐震基準を大幅に上回る安心感を提供しています。それでいて、15cmという細かいピッチで間取りを調整できるため、認定基準を満たしながらも家族のライフスタイルに合わせた自由な家づくりが可能です。

メリット

パナソニックホームズを選ぶメリットは、長期的な安心と快適性、そしてコストメリットです。高い耐震性能は、地震保険料の大幅な割引につながり、何十年と住み続ける上でのランニングコストを抑える効果が期待できます。

また、独自の全館空調「エアロハス」は、家中の温度を快適に保ちながら省エネ基準もクリアしやすく、日々の暮らしの質を高めてくれます。

画像引用元:エアロハス(パナソニックホームズ)

デメリット

高性能であるがゆえに、価格帯は高くなる傾向があります。長期優良住宅の仕様を選ぶと、さらにコストが上乗せされるため、入念な資金計画が求められるでしょう。

また、選択できる工法や設備が多彩であることはメリットである反面、一つひとつを比較検討するには時間と労力がかかり、決定事項が多くなるという側面もあります。

パナソニックホームズについてより詳しく知りたい方は、「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」でまかろにおがパナソニックホームズについて詳しく解説しているこちらの動画をチェックしてみてください。

長期優良住宅を建てるメリット

長期優良住宅を選ぶことは、単に頑丈な家を手に入れる以上の価値をもたらします。税金や補助金といった経済的な恩恵から、日々の暮らしの安心感、さらには将来の資産価値に至るまで、多岐にわたるメリットを受けられるのが大きな魅力です。

ここでは、長期優良住宅を建てる主なメリットについて解説します。これらのメリットを具体的に知ることで、なぜ長期優良住宅が選ばれているのかが見えてくるでしょう。

税金の優遇措置を受けられる

長期優良住宅は、税金の面で大きなメリットがあり、家計への負担を直接的に軽くしてくれます。国が質の高い住宅の普及を後押ししているため、認定を受けることでさまざまな税制優遇の対象となります。

たとえば、住宅ローン控除の最大控除額が一般の住宅よりも引き上げられたり、新築時の固定資産税が減額される期間が通常3年から5年へと延長されたりします。さらに、不動産取得税や登録免許税といった初期費用に関わる税金も減額されるため、総額では百万円単位の経済的メリットが生まれることも少なくありません。

地震に強く資産価値を維持しやす

日々の安心だけではなく、将来の資産としての価値も高まるのが長期優良住宅の大きな魅力です。認定を受けるためには、消防署や警察署といった防災拠点と同レベルの「耐震等級3」を満たすことが必要です。この高い安全性が確保されていることで、万が一の災害時にも家族の命を守るシェルターとしての役割を果たします。

また、この性能は経済的なメリットにもつながり、地震保険料が割引される制度も利用できます。国のお墨付きを得た質の高い住宅として中古市場でも評価されやすく、将来的に売却する際にも有利に働く可能性が高いでしょう。

なお、注文住宅の基礎について詳しく知りたい方は、住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営する「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」内の「【ハウスメーカー比較】基礎を比較するべき理由と3つのポイント」を参考にしてください。

補助金を活用して建築費用を抑えられる

建築時の初期費用を抑える上で、国や自治体が用意する補助金の活用は見逃せないポイントです。長期優良住宅は、その高い省エネ性能などから、国が進める住宅関連の補助金制度の対象となる場合が多くあります。

代表的なものに「子育てグリーン住宅支援事業」などがあり、数十万円から百万円以上の補助を受けられるケースも珍しくありません。

これらの申請手続きはハウスメーカーがサポートしてくれることがほとんどであるため、施主側の負担は少ないです。お住まいの自治体によっては独自の補助金制度を設けていることもあるため、賢く活用することで高性能な家をよりお得に建てられます。

国が定める高い住宅性能が保証される

「良い家」という曖昧な言葉ではなく、国が定めた客観的な基準で性能が保証されるのは、何よりの安心材料です。

長期優良住宅の認定は、耐震性だけではなく、省エネルギー性、劣化への対策、維持管理のしやすさなど、多角的な視点から専門機関によって厳しく審査されます。この厳しい基準をクリアしているため、住宅の品質が客観的に証明されているといえるでしょう。

たとえば、高い断熱性や気密性は、一年を通じて快適な室温を保ちやすく、光熱費の削減にも直結します。「長く良好な状態で住み続けられる家」であるという国からのお墨付きは、確かな安心感を与えてくれるでしょう。

長期優良住宅を建てるデメリット

多くのメリットがある長期優良住宅ですが、一方で注意すべき点もあります。建築時のコストや申請の手間、そして入居後のメンテナンス義務など、事前に知っておくことで後悔のない家づくりにつながります。

ここでは、長期優良住宅を建てる主なデメリットについて解説します。これらのデメリットを正しく理解し、ご自身の計画と照らし合わせることが大切です。

建築コストが割高になる傾向がある

長期優良住宅は、一般住宅に比べて建築コストが割高になる傾向があります。なぜなら、高い性能基準を満たすために、高性能な断熱材や耐震性の高い部材を使用する必要があるからです。

また、認定基準に適合していることを証明するための専門的な構造計算や詳細な設計にも、追加の費用が発生します。仕様によって異なりますが、一般の住宅と比較して数十万円から、場合によっては百万円以上の追加費用がかかることも少なくありません。

そのため、この初期投資と、将来得られる税制優遇や光熱費の削減といった長期的なリターンを天秤にかけ、総合的に判断することが重要になります。

なお、ハウスメーカーで安く家を買うコツについて詳しく知りたい方は、住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営する「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」内の「【2021年】大手ハウスメーカー金額ランキングと安く買うコツ」を参考にしてください。

申請手続きに時間と手間がかかる

長期優良住宅の認定を受けるには、通常の家づくりにはない申請プロセスが必要で、時間と手間がかかります。建築に着手する前に、設計が国の基準を満たしていることを証明しなければならないからです。

具体的には、まず第三者機関による技術的な審査を受け、その後に行政へ認定を申請するという二段階の手続きを踏む必要があります。この審査や認定のプロセスには数週間から1ヶ月以上かかることもあります。その分、全体の工期が長くなる可能性があります。入居希望時期が決まっている場合は、申請期間を考慮したスケジュール管理が不可欠です。

定期的なメンテナンスが義務になる

長期優良住宅は、完成して終わりではなく、法律に基づいた定期的なメンテナンスが義務付けられています。これは「長く良好な状態で住み続ける」という制度の趣旨を実現するために、住宅の性能を維持することが求められているためです。

建築時に作成した「維持保全計画」に沿って、定期的な点検や必要な修繕を行わなければなりません。この計画を守らずメンテナンスを怠った場合、認定が取り消される可能性もあります。

この義務は住宅の資産価値を守る上でプラスに働きますが、計画的な維持管理を負担に感じる方もいるため、事前の理解が欠かせません。

長期優良住宅の手続きの進め方

長期優良住宅の申請と聞くと、手続きが複雑で難しそうに感じるかもしれません。しかし、基本的な流れを理解しておけば、安心して家づくりを進められます。

実際の申請手続きの多くはハウスメーカーなどの建築事業者が代行してくれますが、施主としてどのタイミングで何が行われるのかを知っておくことが大切です。ここでは、長期優良住宅の手続きの進め方を4つのステップに分けて解説します。

ステップ1:建築事業者との計画・設計

長期優良住宅の認定を受けるには、初期の設計段階からさまざまな基準を満たす必要があります。そのため、まず「長期優良住宅として建築したい」という意向をハウスメーカーに伝えることが重要です。

打ち合わせでは、耐震性や省エネ性といった認定基準をクリアするための間取り、断熱材の仕様、設備の選定などを建築事業者と詳細に詰めていきます。その内容に基づき、建築事業者側で基準に適合した設計図書や各種計算書といった専門的な書類を作成してもらいます。

ステップ2:第三者機関による技術的審査

設計プランが固まったら、次はその計画が本当に国の基準を満たしているか、専門家によるチェックを受けます。この審査は、公平な第三者の目で住宅の性能を客観的に評価してもらうために行われます。

具体的には、建築事業者が「登録住宅性能評価機関」という国が認めた専門機関に、作成した設計図書などを提出して技術的な審査を依頼します。ここで専門家が図面を細かくチェックし、全ての基準を満たしていると判断されれば「適合証」という証明書が発行されます。

ステップ3:行政への認定申請と着工

専門家のお墨付きである「適合証」が手に入ったら、いよいよお住まいの地域の役所へ認定を申請します。このステップは「この計画で長期優良住宅を建築することを正式に認めます」という公的な許可を得るための最終関門です。

建築事業者が「適合証」をはじめとする必要書類を揃え、市区町村などの所管行政庁へ認定申請を行います。この際、施主は手続きを委任するための委任状への署名・捺印など、簡単な書類準備の協力が求められる場合があります。

無事に申請が受理され、行政から「認定通知書」が交付されると、ようやく正式に長期優良住宅としての建築が認められ、工事に着手することができます。

ステップ4:工事完了と維持保全の開始

無事に工事が完了し、夢のマイホームが完成した後にも、大切な手続きと新たな役割が待っています。

まず、引き渡しの際に、建築事業者から「認定通知書」の原本や設計図書といった関連書類一式を必ず受け取ります。これらの書類は、住宅ローン控除の申請手続きや、将来その家を売却する際に必要となる重要なものとなるため、大切に保管しましょう。

そして入居後は、建築時に作成した「維持保全計画」に基づいた定期的なメンテナンスが始まります。法律で定められた義務であり、このメンテナンスの記録を残していくことも、住宅の資産価値を将来にわたって証明するための大切な資料となります。

長期優良住宅のハウスメーカー選びでよくある質問

長期優良住宅の家づくりを進めていると、コストや間取りの制約など、さまざまな疑問や不安が出てくることがあります。本当にこのまま進めて良いのか、迷ってしまうこともあるかもしれません。最後に、そんなハウスメーカー選びや計画段階で浮かびがちな疑問とその回答を紹介します。

長期優良住宅をやめたくなるのはどんな時ですか?

理想と現実のギャップが大きくなったときに、計画を見直したくなるでしょう。具体的には、建築コストが当初の想定を大幅に超えてしまった時や認定基準を満たすために希望の間取りやデザインに大きな制約が出てしまった時、申請の手間や将来のメンテナンス義務が想像以上に負担に感じた時などが挙げられます。

これらの課題に直面すると、税制優遇などのメリットよりもデメリットが大きく感じられてしまうことがあります。これを避けるためには、計画の初期段階で入念な資金計画を立て、ハウスメーカーとも「譲れないポイント」をしっかりと共有しておくことが大切です。

工務店よりハウスメーカーの方が長期優良住宅に向いていますか?

どちらかが一概に優れているということはなく、何を重視するかによって最適な選択は異なります。

大手ハウスメーカーは、長期優良住宅の申請実績が豊富で、標準仕様の性能も高いため、手続きをスムーズかつ確実に進めたい方には向いています。一方、工務店は設計の自由度が高く、地域に密着した柔軟な対応が期待できるため、こだわりのデザインを実現したい場合に良い選択肢となるでしょう。

大切なのは、ご自身の予算や、性能とデザインのどちらを優先したいのかというバランスを考えることです。

平屋でも長期優良住宅の認定を受けられますか?

平屋でも、長期優良住宅の認定基準を満たせば、問題なく取得できます。むしろ、平屋は長期優良住宅の認定において有利な面もあります。建物が低く構造的に安定しているため、認定条件の一つである「耐震等級3」をクリアしやすいのがメリットです。

ただし、注意点として、住戸面積の基準を満たす必要があります。この面積基準をクリアし、断熱性や省エネ性といった他の性能基準もしっかりと満たすことで、平屋ならではの暮らしやすさと長期優良住宅が持つ多くのメリットを両立させることが可能です。

まとめ

長期優良住宅で後悔しないためには、各社の特徴や制度の理解が不可欠です。今回解説したことを参考に、ご自身の理想に合うハウスメーカーの比較・検討を始めましょう。

大手ハウスメーカーのリアルな情報を動画で効率よく収集したい方は、YouTubeチャンネル「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」の動画をチェックして知識を身につけましょう。運営者のまかろにおが、各メーカーの強みや注意点を忖度なく解説しており、より深い企業研究に役立ちます。

また、当サイト「メグリエ(MEGULIE)」では、家づくりの無料相談をLINEで受け付けています。「長期優良住宅にすると総額はいくらになるのか不安」「自分たちの予算内で建てられるハウスメーカーが知りたい」といった悩みも、専門スタッフによる丁寧なサポートで解消できるでしょう。また、リアルタイムでの最新情報を受け取ることができます。

さらに、「メグリエ(MEGULIE)」に掲載されている豊富な建築実例から気になる施工事例を選び、その施工を担当したハウスメーカーや営業担当者に直接依頼することも可能です。実績のある優秀な担当者と出会うことが、複雑な手続きをスムーズに進め、満足度の高い家づくりを実現する近道です。

なお、当サイト「メグリエ(MEGULIE)」を活用するメリット・デメリットは、こちらの動画で詳しく解説しています。一度チェックしてみてください。

一生に一度の大きな買い物だからこそ、あらゆる情報を活用し、後悔のない最適なパートナー選びを実現してください。