今回は『注文住宅でおすすめしない設備10選』というタイトルで解説します。

注文住宅の設備の中には「人気だけど意外と穴がある設備」がいくつかあります。

そこで本記事では、あくまで個人的な考えにはなりますが、おすすめできない設備を10個紹介します。

注文住宅を購入する際、設備で後悔しないために、ぜひ参考にしてください。

注文住宅でおすすめしない設備1:ガス温水式床暖房

これはあまりおすすめできません。

なぜなら、ガス温水式床暖房は

- すごくお金がかかる

- 昨今流行りの高気密・高断熱住宅とは相性が悪い

という、2つの理由があるからです。

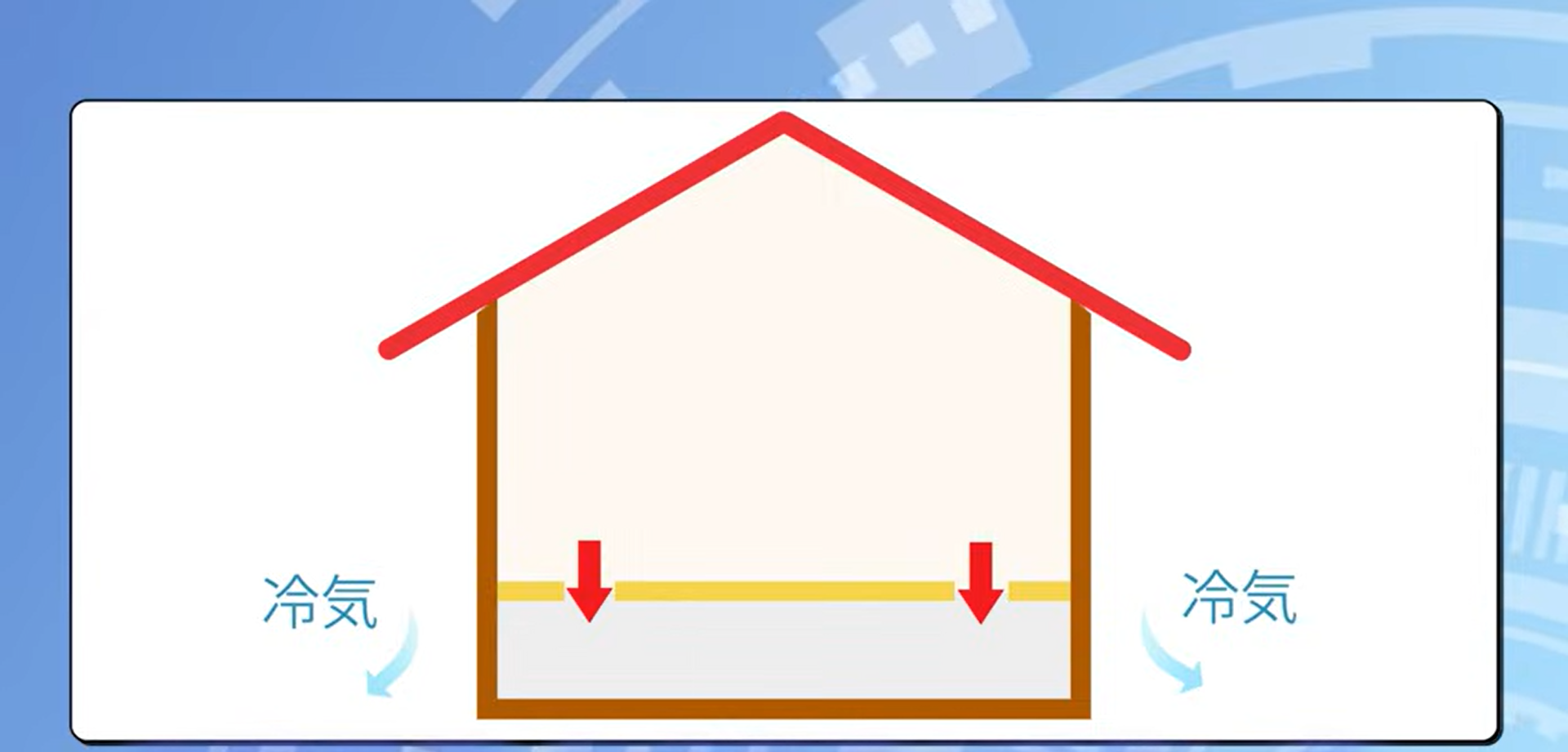

どういうことかというと、基本的に建物には「床下断熱」と「基礎断熱」の2つがあります。

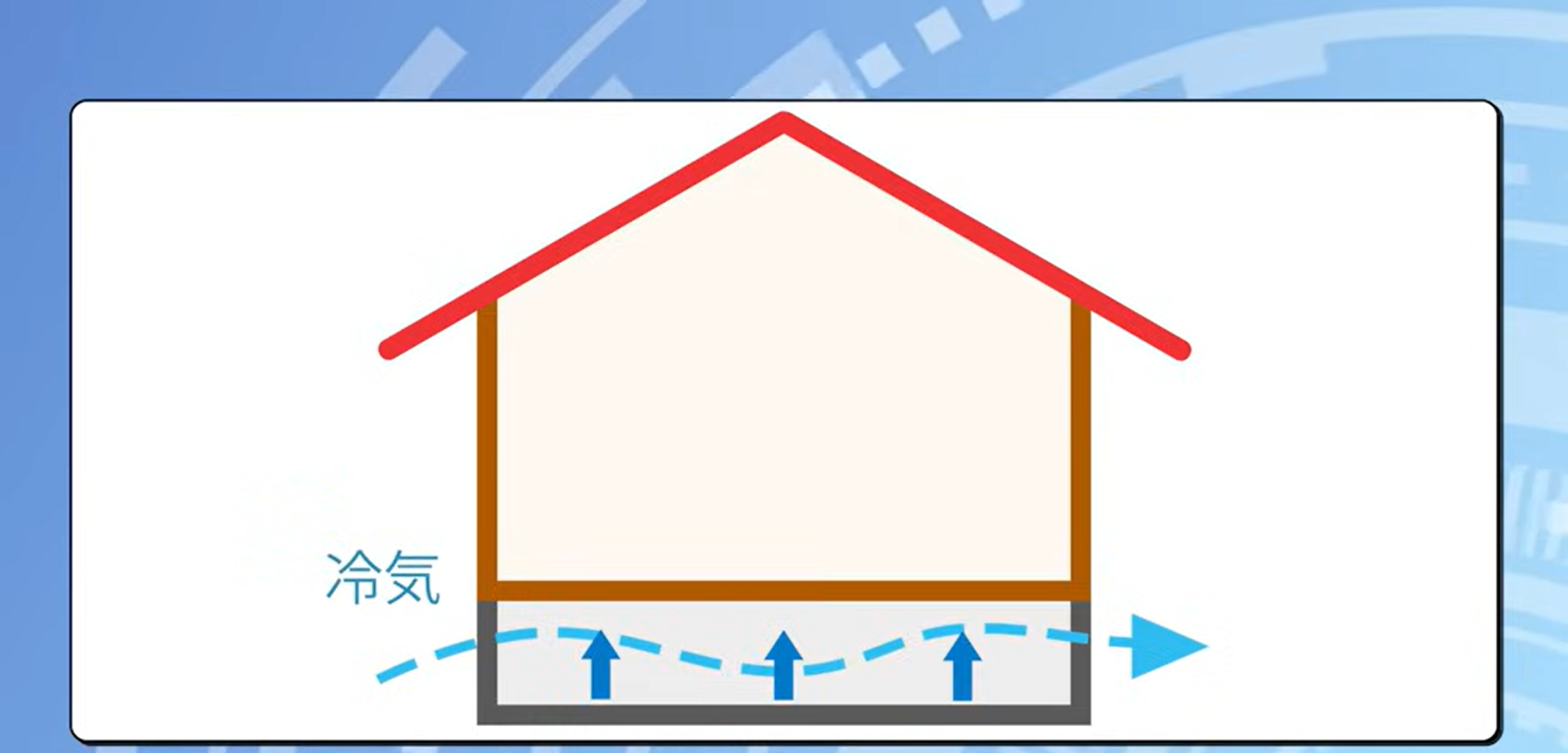

基礎断熱は、基礎と構造躯体が完全に圧着されているため密閉されており、断熱性能・気密性能が非常に高いと言われています。

基礎断熱は密閉性があるため、床暖房を入れなくても暖かいのです。

一方で床下断熱は、基礎と構造躯体に換気口があって、その換気口から外気を入れることでシロアリに強いつくり方にしています。

なぜそのようなつくり方にしているのかというと、日本のハウスメーカーがつくる家は、基本的に外国産材の木を使っているため、

シロアリや湿気に弱い特性があるからです。

それを補うために床下断熱にしているという背景があります。

ただ、基礎の中に外気をバンバン入れているつくり方であるがゆえに、床下部分は冷えやすいです。

しかも床下は点検口も兼ねているため、床の真下の断熱材は厚みをとることができません。

ですので、床下断熱の家は、シロアリには強いけれど断熱性能が低いということになります。

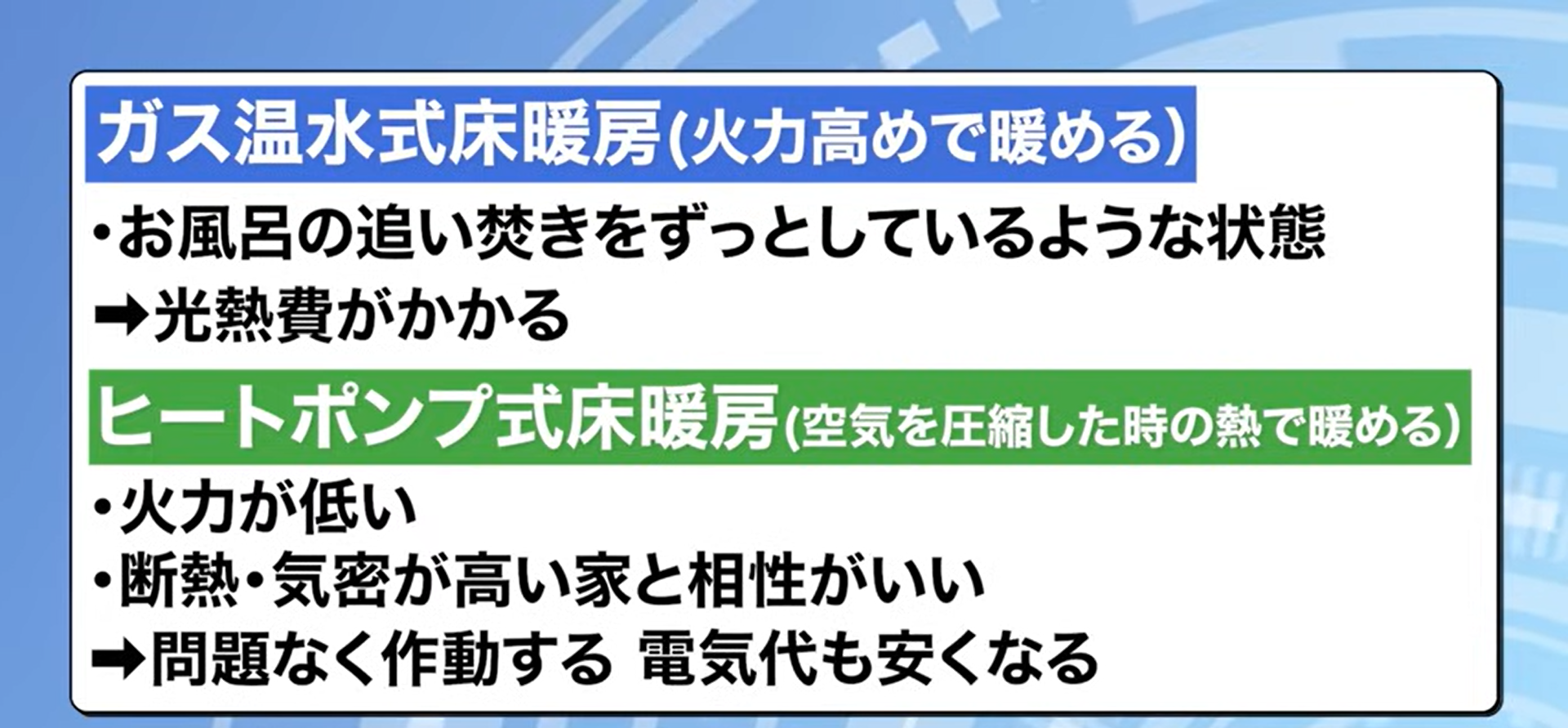

本来、断熱性能が高ければ床下断熱でもいいのですが、あまり高くできないため、大手ハウスメーカーやそれに付随するハウスメーカーは、ガス温水式床暖房といって、火力高めのガスで暖めるタイプの床暖房を推奨しています。

火力高めのガス温水式床暖房は、お風呂の追い焚きをずっとしているような状態なので、光熱費がすごくかかります。

ですので、あまりおすすめできません。

一方でヒートポンプ式床暖房というのがありますが、こちらはエアコンと同じで、空気を圧縮したときの熱を使って暖めるものです。

ガス温水式に比べれば火力は低いですが、断熱・気密が高い家にはすごく相性がいいです。

床下断熱の家であっても断熱・気密が高ければ、ヒートポンプ式床暖房を入れても問題なく作動します。

なおかつ、ヒートポンプ式床暖房の方が電気代は安くなるので、昨今の断熱・気密の高い家、なおかつ床下断熱の家なのであれば、ガス温水式ではなくヒートポンプ式床暖房を入れましょうというわけです。

ただし、初期投資はヒートポンプ式の方が高いです。

しかも、ガス会社はどうにかしてガスを採用してもらいたいので、ガス温水式床暖房のキャンペーンをよくやるのです。

たとえば「今ならガスを採用してくれたら4畳分の床暖房をサービスします」「60万円相当の床暖房をプレゼント!」といった感じです。

みんなそれに飛びついてガスを入れてしまうのです。

そうすると、永続的にガスを使わざるを得なくなります。

ガス会社としてはそれで大儲けです。

住宅営業マンも安い方が売りやすい、訴求しやすい、契約を取りやすいというのがあるので「今ならこのキャンペーンがあってお得なんですよ!」と言って、勧めてしまいます。

しかしそれはあまりお客様のためではありません。

ですので、ガス温水式床暖房は、ガス会社には申し訳ないですが、入れるべきではない設備だと思います。

注文住宅でおすすめしない設備2:エコカラット

エコカラットは、消臭性と調湿性のあるタイルです。

悪くはないのですが、使われすぎていて「また?」という感じになってしまっています。

これは完全に個人的な意見ですが、エコカラットを見るとダサいなと思ってしまいます。

2011年、2012年くらいにエコカラットが出て、ものすごく流行っていました。

大体おしゃれさを出すために、みんなテレビの裏などにエコカラットを貼りまくっていました。

それが今なお一部で続いています。

「エコカラットを貼った方がおしゃれですよ」「玄関の周りに貼りましょうよ」「トイレの近くに貼りましょうよ」などと言われて採用される人がいるのですが、エコカラットを提案する営業マンは、だいぶ年配の方が多く、昨今の流行りとは大きく乖離している気がします。

もちろん性能自体はいいので、目的があってつけるのであればいいですが、ただただ「おしゃれだからつける」というのは違っていて、昨今で言うと、やはりきれいな面を残した方が圧倒的におしゃれだということです。

なぜなら壁は最大のインテリアだからです。

そういう理屈のもときれいな天井面や壁面をあえて残して家づくりをしましょうというのがコロナ渦以降の住宅のトレンドの1つになっているので、安易にエコカラットを入れればいいわけではないですし、入れると一周回って少しダサいなと思ってしまう要素になるかと思います。

ちなみに、そのエコカラットの性能を備えた内壁材はあります。

漆喰や

中霧島壁は、ある程度消臭性や調湿性はある素材です。

そういう本物系の塗り壁材を使えば、そもそもエコカラットを入れなくても十分に消臭・調湿効果は得られます。

塗り壁材といえば漆喰くるむですし、

金額が高くなってもよければ中霧島壁がおすすめです。

そういうものを使える人は採用してもらいたいですが、金額が高くて塗り壁を使えないという方は、一部エコカラットを入れてもいいかもしれません。

ただ、おすすめですとは言いづらいです。

注文住宅でおすすめしない設備3:エネファーム

給湯器の1つですが、よくありません。

給湯器はまず、電気とガスの2つに分けることができます。

エネファームはガスです。

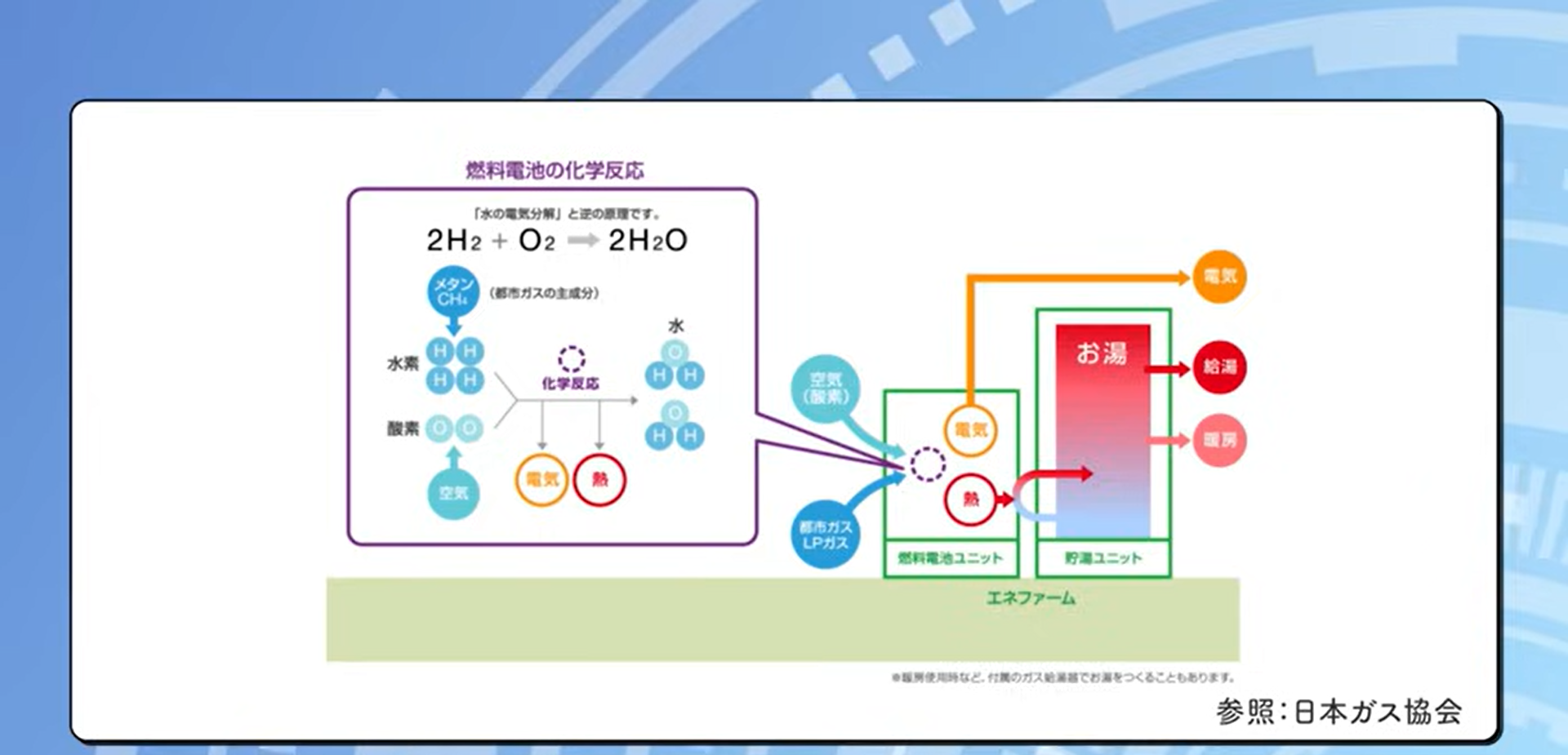

どういう給湯器かというと、まずガスは使うのですが、ガスを使いつつそのガスを分解して電気と熱をつくり出すという給湯器です。

エネファーム自体が発電しますし、出てきた熱を使ってタンクの中に入っている水を温めることもできます。

そのため、仕組みだけ聞くとハイテクな設備機器で、すごくいいと思われがちな設備がエネファームなのです。

ただ、これを入れた人であればわかると思いますが、エネファームはすごく金食い虫です。

なぜかというと、エネファームは二重でガスを使う構造になっているからです。

発電するため用のガスを使う機械と、普通にアパートにも入っているエコジョーズも入っています。

ですので、発電のためにガスを使いつつ、エコジョーズでもガスを使う、つまり二重でガスを消費するというシステムになっています。

それでいて金額が高いのです。

「金額が高い分、エネファームはいいんじゃないかな」と思ってしまい、それを自宅に入れたことがあるのですが、ガス代がものすごかったです。

本当にびっくりするくらいお金がかかり、エコでもなんでもなかったです。

「なんでこんなにかかるんだろう?」と思い、いろいろ問い合わせをしたり、仕組みを調べたりしたら、発電用のガスとエコジョーズの中に入っているバックアップ熱源器により、二重でガスが消費されている構図になっていました。

ですので、これは本当に入れるべきではありません。

ただ、ハウスメーカーとガス会社が結構癒着していて、ハウスメーカー側も「エネファームを入れましょう!」という雰囲気になっています。

数字に追われ「なんで入れなかったの?」と上司から詰められることもあります。

そのため、思考停止でエネファームを入れる動き方をしている人が多いです。

そもそも、自分でエネファームを入れたことがある人は、基本はエネファームを勧めません。

戸建てを自分で買っていない人も結構いるので、そういう人は、エネファームがいいのかエコワンがいいのかエコキュートがいいのか正直わかっていないのです。

ですので、なんとなくで「会社がいいと言っているからいいだろう」というこの感覚だけで勧めている人もいます。

給湯器を勧められたときは、担当の人が自分で実際に使ったことがあるかを聞いたほうがいいかもしれません。

取り外しはできますが、それもそれでまたいい金額がかかります。

新しいものを買ってまた設置するとなると、平気で80万円、100万円が飛びます。

昔、エネファームの発売元に電話したことがあり、「これってどういう仕組みなんですか?元取れるんですか?」と聞きました。

すると電話口の人が、「いや、これは正直元が取れる商品ではないんですよね」と言ってきました。

「ですよね?ガスを二重で使ってるじゃないですか?だから金額が高いんですよね?」と言ったら、「まぁそうですね」と言っていました。

ガス会社はわかっています。

これは闇深く、エネファームはガス会社が販売している形態になっていますが、製造元はパナソニックなど別の電気メーカーなのです。

ガス会社に問い合わせをして「エネファームはどういうつくりになっているんですか?」と聞いても「私たちは知りません」「販売元に聞いてください」と言われてしまいます。

そして、販売元に聞くと渋った回答が返ってきます。

ですので、おすすめできません。

結論おすすめするのであれば、

- 電気の場合…おひさまエコキュート

- ガスの場合…エコワン

のどちらかです。

この2つは割と光熱費を抑えられる給湯器なので、入れても間違いありません。

注文住宅でおすすめしない設備4:タッチレス水栓

ものによりますが、これは使いづらいです。

タッチレス水栓はまず手をかざします。

手をかざすため、直接その水栓に触る必要がないですし、触らないので水栓自体も汚れず清潔に保てるというのが売りなのだとは思いますが、正直いちいち手をかざすのがだるいです。

意外と反応しないこともありますし、手をかざす動作をするのであれば、普通に蛇口をひねった方が早いなと思います。

タッチレス水栓を使ったことがある人であればわかると思いますが、手をかざして「あれ?出ないな」と思ったら出てきて、さらにもう1回かざしてしまったときには止まるといったラグがあるのです。

一見革命的なのでだまされて「掃除が楽になる」という感じで買ってしまう人もいますが、シンクはどの道洗います。

ですので、水栓もそのときにまとめて軽く洗えばいいと思います。

ものによるとは思いますが、タッチレス水栓は少し使いづらいところもあるので注意してもらいたいです。

ただ、タッチレス水栓の中にも「これはいいな」というものがあります。

それが「DELTA」です。

海外製なのですが、これは水栓のどこを触っても水が出るし止まります。

根元を触っても水が流れますし、止まります。

ちょんっと触るだけです。

ですので、DELTAは使いやすいです。

静電気か何かで反応しているらしく、取り付け業者が下手くそですと違うところに反応して水が出たり止まったりして、それはそれで使いづらいというのも聞きますが、きちんとした施工業者がやってくれれば、あれはとても便利です。

値段は水栓だけで10万円くらいしたかと思います。

海外製ということもあり、割と高価です。

しかし、デザイン的にもおしゃれですし便利なので、変なタッチレス水栓を入れるくらいなら、DELTAを入れてしまった方がいいと思います。

または、普通に蛇口でも十分です。

注文住宅でおすすめしない設備5:パントリー

「パントリーをつけましょう」という話をよく聞きます。

今、いろいろなお客さんにオーダーキッチンをおすすめしています。

キッチンはインテリアなので、建物はキッチンからつくっていくのがベストです。

インテリアから家づくりをやっていくというのが、昔の建築家の方から脈々と受け継がれているノウハウです。

ですので、独自理論で言っているわけではなく、名だたる建築家の人たちが「家具から家づくりをしていく」「インテリアから家づくりをしていく」ということをやってきて、LDKを支配する大きなインテリアはキッチンなので「キッチンから家づくりをしましょう」「まずはキッチンの色や素材感を決めましょう」ということをよく言っています。

その延長で、造作家具をお客さんに提案することが多いわけです。

造作家具は当然お客さんのニーズや今後どういう生活をしていきたいかといったことを聞き取り、1個1個、棚の位置やもののしまい方、どのくらいの量を入れる想定なのかなどを考えながらつくっていきます。

そうするとおもしろいことに、パントリーが必要なくなるのです。

これは驚きでした。

既製品のキッチンを入れるため、ざっくりとした収納量が必要で、入らないことを勘案してみんなパントリーをつけるわけです。

しかし、最初から大きい造作キッチンをつける想定で、どこにどんなものをしまうのか、プラスどのくらいのものをしまう想定で余白をつくっておくのかということを考えてキッチンをつくると、パントリーはいらなくなるのです。

これは、やったことがある人でないとわからないと思います。

パントリーというもの自体が既製品のキッチンを入れるときの考え方で、1から造作キッチンをつくれるのであれば、パントリーは本当にいりません。

パントリーがあればいいと思っている人もいると思いますが、もしお金があって、余裕があるのであれば、造作家具でしっかりと収納量を確保しつつキッチンをつくってもらった方が、見た目的にも機能的にもよくなります。

機能的によくなるということは、きちんと必要な場所に必要なものをしまえるということなので、キッチンの上にものが散らかった状態にならないのです。

キッチンの上にものが散らかるというのは、しまうのがめんどうなため起こるのです。

しまう場所がきちんとあれば、みんなしまいます。

ですので、しっかりと計算してつくられたキッチンは、必然的にきれいなのです。

これは、オーダーキッチンをやったことがある人にしかわからない感覚だと思いますが、1回オーダーキッチンをやってもらうと理解できると思いますし、無駄にパントリーというスペースをつくらなくてもよくなります。

注文住宅でおすすめしない設備6:乾太くん

乾太くんは自然素材が乾燥できないので、反対です。

化学繊維のもの、ナイロン、ポリエステル、コットンなら乾燥機をかけてもいいと思いますが、ウール製品は乾燥できません。

ですので、あまり意味がないのではないかと思っています。

ウール製品は世の中に多いですが、ガンガン乾燥機をかけてしまうと当然痛みも早くなりますし、その分消費も激しくなってくるので、逆に経済的によくない気がします。

洋服を使い捨て製品だと思ってバンバン乾燥機にかける、バンバン洗ってぐるぐるサイクルを回していくという人でしたら乾太くんを入れてもいいと思いますし、子どもの洗濯物が多いから乾太くんを入れるという人の気持ちもわからなくはないですが、一方でもの持ちが悪くなるという事実もあります。

自分はどちらが重要かなと思ったとき、やはりものを長く持たせたいという気持ちが大きいです。

特に洋服は、ウール製品は着心地も機能性もいいので、できる限り長く持たせたいなと思います。

それを考えると、乾太くんのガス乾燥機能をあまり魅力的に感じません。

洋服にこだわりをもっている人からすると、結構その辺は気にすると思います。

どういう生活スタイルなのか、日頃どういう服を着るのかによってくるとは思いますが、服にこだわりがあればあるほど、乾太くんは向いていないかと思います。

注文住宅でおすすめしない設備7:タイル床

最近流行っています。

「ホテルライク」といって、ホテルっぽい内装をつくりたいというところから、グレー調で石っぽい素材を使って家づくりをしたいという人が本当に増えているなという印象です。

それに伴ってタイル床を採用したいという人も増えているのですが、やはり冷たいし硬いです。

タイルを採用する場合、基礎断熱のメーカーであればそこまで冷たさは感じにくいです。

しかし、床下断熱のメーカーでタイルをやるとなると話が違います。

タイルを採用するのであれば基礎断熱にすべきで、床下断熱はあまりおすすめできません。

思っている以上に冷たいし硬いので、「流行っているから」という理由で、床下断熱なのに「タイル床を入れよう」というのは少し検討した方がいいかなという感じです。

わざわざそのタイル素材を使わなくても、グレー系の色味の挽板や突板など、そちらを入れてもらった方が、ホテルらしい感じで、なおかつ温かみのある内装をつくれるのではないかと思います。

無理して硬くて冷たいものを入れるべきではありません。

構造躯体的に、床下断熱で床が冷えやすいというのがわかっているわけなので、それと逆行するかのように床にタイルを入れるのはナンセンスだと思います。

見た目が重要なのはわかりますが、まずは何よりも構造躯体のスペックを整えること、構造躯体のスペックを整えた後にお金が余ったら意匠に振りましょうということです。

そもそもの快適さというところが担保できなかったら、どんなに見た目がよくても住まい心地は悪いです。

見た目がいいけどジメジメしている、見た目がいいけどすごく寒いというのは嫌です。

ですので、まずはスペックを整えることが重要で、その上で意匠です。

何もわからない状態で、なんとなく入れるのは本当に危険です。

注文住宅でおすすめしない設備8:吹き付け断熱

最近流行っています。

壁に断熱材を吹き付けてモコモコと膨らんでいくものですが、そもそも壁に収めるのが大変ですし、壁に収めようとしたときに表面を削るわけですが、そのときに断熱材が元となる二酸化炭素が抜けてしぼみやすい、通常の1.5〜2倍近い解体費を持っていかれるといったデメリットがあるので、断熱材としてどうなのかなと思います。

吹き付け系断熱は膨らむので、工事が雑でもいかようにもカバーできてしまいます。

それは本質的ではないなと思います。

どんなに穴が開いていたとしても、どんなに工事が雑だったとしても「とりあえず断熱材で埋めてしまえばなんとかなるでしょ」という考え方でやるわけです。

最近はミドルローコスト系のハウスメーカーはこぞって吹き付け系の断熱材を使っていますが、果たしてどうなのかなというのはあります。

もちろん丁寧に施工してもらえれば大丈夫だという側面もありますし、将来解体しないということであれば、解体費用のことは気にしなくてよくなるので、デメリットをわかった上で採用するのであればいいとは思います。

ただ、安いものには安いなりの理由があり、それ相応のデメリットもあるので、きちんとデメリットは理解した方がいいかと思います。

注文住宅でおすすめしない設備9:キッチンハウスのキッチン

キッチンは、違いがなさそうな中でみんな選んでいます。

では何で選ぶかといったら、やはりブランド力なのです。

キッチンハウスは「おしゃれな人が入れるキッチン」というイメージがありますし、とりあえずそれを入れたと言っておけば、グッチ、エルメス、ヴィトンを買ったような感覚で、それなりのステータスやトロフィー感があるわけです。

そのため、みんなこぞって「どこも変わんないし、トロフィー感があるし、キッチンハウスを入れとけばいいんじゃないの?」という感じでキッチンハウスのキッチンを選んでいる気がします。

ただ、実際見てみればわかるのですが、割と面材や中のつくりが簡素です。

否定をしたいわけではないですが、みなさんに見てもらいたいです。

この簡素なつくりでこの金額は本当に適正なのかなと思ってしまいます。

つくりを見て「自分はキッチンハウスのキッチンに対してこれだけの価値を感じている、だからお金を払う」というならいいですが、つくりを見て冷静に「いや、これはちょっとな」と思うのであれば、一歩立ち止まって他のメーカーのキッチンを見てもらいたいです。

そうすると、同じ金額でも他のメーカーの方がつくりがよかったり、面材の種類が多かったり、収納の質がよかったりするので、冷静に判断してもらいたいです。

やはり、キッチンハウスのキッチンを入れた人は、「これ入れたんですよ!」とすごく自慢してきます。

「あ、すごいですね!」と思うところもありますが、一方で「もうちょっと中身を見てもらいたいな」と思う節もあります。

これはポジショントークではなく、これから家づくりをする人に本質的にいいものを選んでもらいたいという気持ちで言っています。

より100点に近いものをつくりたいのであれば「キッチンハウスのキッチンだから取り入れよう」という考えは捨てた方がいいです。

もののよさ、質のよさを冷静に見ましょう。

注文住宅でおすすめしない設備10:無垢床

無垢床はダメとは言わないですが、最近の流行りに合いません。

無垢床にはいろいろな樹種があります。

茶色のものもあれば、薄茶色のもの、黄色がかったものもあります。

いろいろな色がありますが、昨今流行っているホテルライクと呼ばれているテイストに、これらの色が合わないのです。

ですので、今の流行りに合わせるのであれば、無垢床は違うかなと思います。

無垢床と挽板ですが、挽板というのは、合板の上に厚さ大体3mmくらいの本物の木が張ってある床材のことですが、

正直言うと、プロの私でも無垢床か挽板か見分けがつきません。

ですので、どちらを選んでもいいというのがまず1つありますし、挽板は着色加工もしてあり、グレーっぽい色味の床材も結構あるのです。

よく「グレーが最強」と言いますし、昨今流行りのホテルライクの雰囲気もつくりやすいので、無垢床ではなく挽板を使ったほうがいいかと思います。

きちんと染色してあるグレー系の挽板を入れると流行りに合いますし、インテリアにも合わせやすいです。

最近流行りのテイストは、無垢床だと表現できません。

無垢床の方が本物の木で価値がありそうと思うのですが、無垢床でグレーっぽいものがないのです。

草木染めと呼ばれているものがあり、それでグレーっぽい色を出せるのですが、少し暗すぎるので、海外らしいテイストをつくるのはやはり難しいです。

そうなってくると、他のものを選んでいかなければならないのですが、無垢床でグレーはないので、だったら挽板なのではないかと思います。

挽板には、表面に特殊な石を練り込んであるものもあります。

「石が練り込んであるってどういうこと?」と思うと思いますが、細かい粉末が練り込まれているというイメージです。

ですので、傷に強くて撥水性もあり、通常の挽板の6倍長持ちするという、そういう挽板なのです。

価格は無垢床と同じくらいで高いですが、そういう加工の手間が入っているので仕方ないなという感じです。

色味に関しても、挽板は薄いため、色が入りやすいです。

無垢床では出せない色味をきちんと出せる上、表面が加工してあり、水や衝撃に強く、通常の6倍長持ちするので、この挽板は最高です。

無垢床の時代は終わりです。

ただ、最近無垢床信仰が流行っている感じがあり、とある大手ハウスメーカーの展示場でも無垢材がたくさん並んでいました。

パープルハートやアルビジア、オリーブ、イペ、グリーン、ウォールナット、チークなど、すごい数が並んでいます。

「住宅営業マンのおすすめはこれ」というのがいろいろ書いてあるわけです。

本当に色とりどりで、黄色もオレンジも茶色もありますが、「このカラフルな色味はインテリアには合わないな」と思いながら見ていました。

無垢床はいいとは思いますが、最近の流行りには合わせづらいということを念頭に置いてもらい「流行りなんか関係ない」と思うのであれば入れてください。

インスタ映えしたい、海外っぽい住宅をつくりたいという方は、一旦無垢床を頭から切り離し、いろいろ冷静に見ていただくといいかと思います。

注文住宅でおすすめしない設備10選のまとめ

今回は『注文住宅でおすすめしない設備10選』について解説させていただきました。

今回伝えたかったことは2つです。

1つ目は、「評判がいいからなんとなくで入れる」という考えでいると失敗しやすいということです。

キッチンの件もしかり、給湯器の件もしかり、きちんと仕組みやつくり方をわかった上で、価値あるものにお金を投じていく方が、失敗はしにくいです。

2つ目は、トレンドがあるということです。

以前は「無垢床がいい」という話もありましたが、昨今のトレンドに合わせると、無垢床だと厳しくなってきています。

時代の移り変わりがあるため、それに合わせて考え方を変えていくことも重要になってきます。

まとめると、

- なんとなくのイメージでものを選ばない

- トレンドがあり、今までダメ、よくないと言われていたものもよくなることがあるため、変な固定観念に縛られない方がいい

ということでした。

いろいろと調べた上で家づくりをしていただければと思います。

最後に告知です。

今現在、公式LINEに登録していただくことで、全国の優秀な住宅営業マンや設計士のご紹介、大手ハウスメーカー攻略カタログのプレゼント、これらの特典を受けることができます。

また、私が作った自ら担当者を選べるネット版住宅展示場メグリエに登録をしていただくと、無料で私との個別面談ができるようになります。

各ハウスメーカーの弱点や比較ポイントを知りたい、注文住宅を買いたいけれど何から始めればいいのかわからない、最短で自分にあったハウスメーカーを知りたい、これらに該当する方はこの機会にぜひ公式LINEとメグリエの登録を済ませておいてください。