今回は、換気の種類について解説します。

今回特に伝えたいことは、家は全体で考えるものであって、パーツ単体で考えるものではないということです。

そもそも換気とは何なのかという基礎的な内容から掘り下げ、それぞれの換気の特徴・違い、おすすめの換気の種類について詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。

換気の効果と重要性

まずは、換気の重要性についてお伝えします。

これから家づくりをされる方の多くは、「窓を開ければ換気になるじゃん。換気の何が重要なの?」と思われていると思います。

確かにその気持ちはわかりますし、「換気なんて適当に考えても問題ない」と思ってしまうのも理解できます。

しかし実は換気には、

- チリやホコリを外に排出する

- ニオイを外に排出する

- 二酸化炭素濃度を下げる

- 室内の湿気を取り除く

これら4つの効果があるのです。

換気がうまくできていないと、この反対のことが起きます。

- チリやホコリが溜まりやすくなる

- ニオイを外に排出せず、夕飯のニオイが翌朝まで残っている状態になりやすい

- 二酸化炭素濃度が上がり、集中力・睡眠の質が低下する

- 湿気が下がりにくい室内環境になる

こういったデメリットが発生します。

これを聞くだけでも、換気の重要性がわかるかと思います。

ただし換気は、それ単体ではうまく効果を発揮しません。

気密が取れている状態でないと、きちんとした換気性能は発揮できないのです。

家には、外気を取り入れるための給気口と、室内の空気を外に排出するための排気口というものがあります。

本来であれば、給気口から排気口に向かって一直線に空気が流れることで、うまく換気ができるわけです。

ただし気密が悪いと、いろいろなところから隙間風が入ってきます。

そしてその結果、気流が乱れてうまく換気ができなくなるのです。

そうなると、先ほどのようなデメリットが発生してしまうわけです。

特に湿気は非常に厄介で、気密と換気がうまくできていないとなかなか除湿ができません。

例えば夏場、湿度が高いとき「除湿したいな」と思った経験はあると思います。

しかしそう思ってエアコンの温度を下げてしまうと、確かに湿度は下がるものの、室内の温度も同時に下がってしまいます。

そうなると今度は、室内が冷えすぎて不快感を感じてしまい、結果しばらくしたらまたすぐにエアコンの温度を上げてしまうわけです。

しかし、エアコンの温度を上げたら上げたで結局また湿度が上がってしまいます。

最終的にはどうすることもできないので、湿度が高くても我慢するしかなくなるのです。

これらは全て、換気がうまくできていないから起きる現象です。

本来換気がきちんと機能していれば、湿度のベースラインが下がり、空調が効きやすくなります。

ですので、湿度コントロールがしやすくなるのです。

換気がうまくできていないと、当然湿度のコントロールができません。

湿度のコントロールがうまくできないと、室内にいて不快感を感じるのはもちろんのこと、カビ・ダニ・ノミ・ゴキブリが発生しやすくなります。

具体的には、湿度70%~100%の状態では、これらが活発に活動すると言われています。

ですので、それら人体に有害な虫やら菌やらを発生させず快適な空間を保つためには、

- 夏:体感温度 27℃、相対湿度 60%

- 冬:体感温度 21℃、相対湿度 50%

この温湿度にとどめておくのがよいとされています。

それを保つためには、どうしても換気が必要なのです。

しかし換気だけではダメで、その前に気密が取れている必要があります。

また、気密が取れていても、断熱がうまくできていないと外気の影響を大きく受けてしまうわけです。

そのため、断熱も必要なのです。

住宅にはこういった連動性があり、断熱→気密→換気、この順番で家づくりをすることが重要です。

1年を通じて湿度を50%~60%に留めておくこと、これは高気密・高断熱住宅の最終到達系とも言えるので、換気は適当に考えず、しっかりと選び、採用することが重要になります。

日常生活の中で換気の重要性に気づくことはほぼほぼないと思います。

だからこそ換気の重要性を頭に置いていただき、これから注文住宅づくりをやっていただければと思います。

換気の種類

換気の種類についてです。

換気には

- 第1種換気

- 第2種換気

- 第3種換気

- 第4種換気

これら4種類の換気が存在します。

そのうち第2種換気は、主に病院で使われている換気となります。

第4種換気は幻の換気と呼ばれている換気方法で、詳細は割愛しますが、今現在ほとんど使われていません。

ですので、住宅に使われる換気は、第1種換気か第3種換気になります。

第1種換気

第1種換気は、まずは機械を使って室内に外気を取り入れます。

そしてその後、機械で室内の空気を外に排気するというタイプです。

ですので、機械給気、機械排気の換気方法とも呼ばれています。

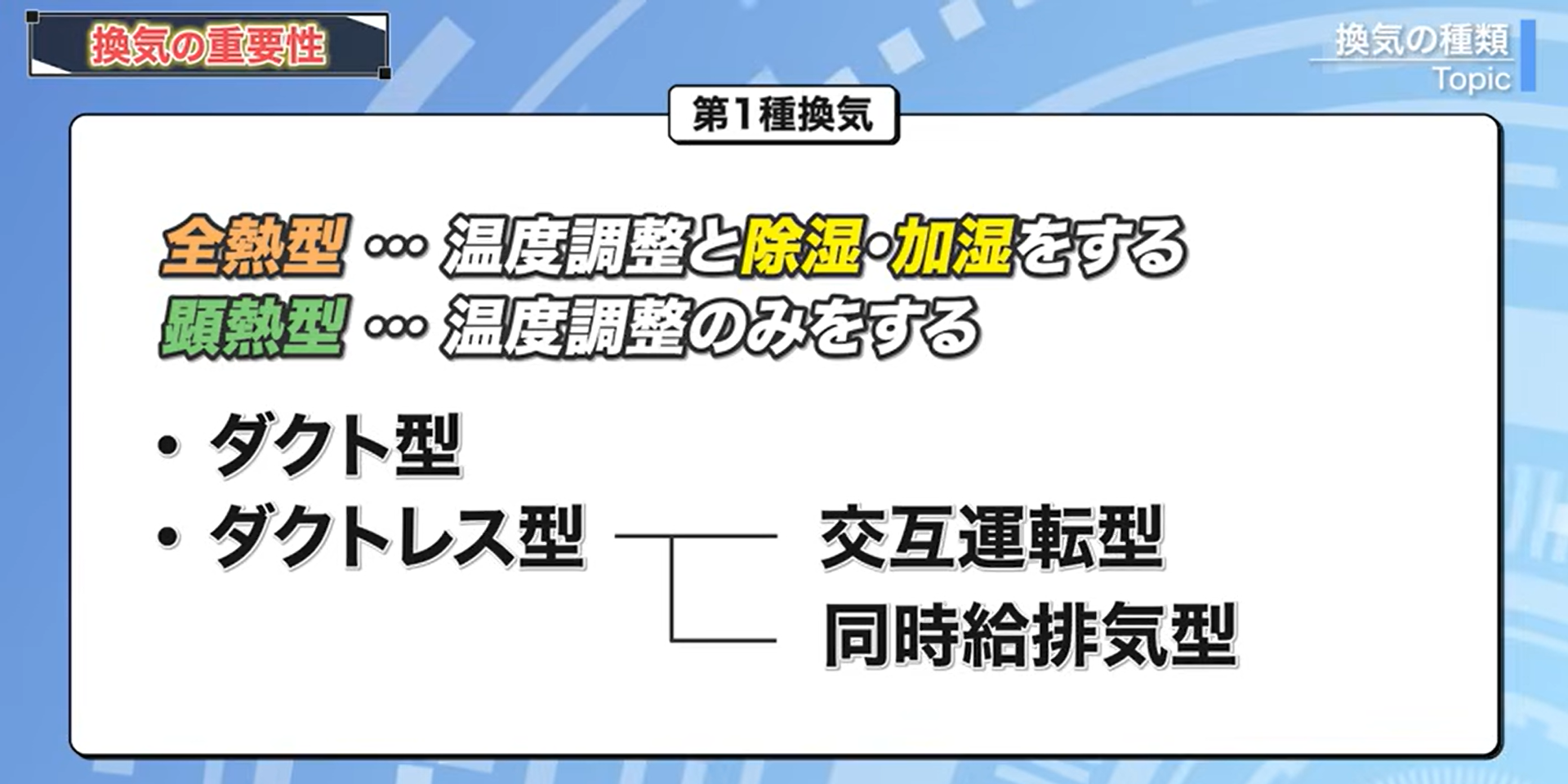

そんな第1種換気ですが、全熱型と顕熱型、ダクト型とダクトレス型というのが存在します。

つまり「顕熱型×ダクト型」「顕熱型×ダクトレス型」「全熱型×ダクト型」「全熱型×ダクトレス型」、これらのタイプの第1種換気があるのです。

では、全熱型と顕熱型とは何なのか、またダクト型とダクトレス型とは何なのか、これらを順番に解説していきます。

全熱型と顕熱型

全熱型と顕熱型とは何なのかということについてです。

全熱型は機械で室内に外気を取り入れる際に、取り入れた外気を室内の温度に限りなく近い温度にするのと同時に、加湿と除湿を行ってくれるもののことを言います。

顕熱型は機械で室内に外気を取り入れる際に、取り入れた外気を室内の温度に限りなく近い温度にして取り入れます。

温度調整と除湿・加湿を行ってくれるのが全熱型で、ただ温度の調整をしてくれるだけのタイプが顕熱型だということです。

日本は今現在高温多湿であることが多いので、基本的には顕熱型を使うことはありません。

ほぼ全熱型一択になります。

ですので、第1種換気を推奨しているハウスメーカー・工務店のほとんどが全熱型の第1種換気を推奨してくると思います。

不安な場合は、ハウスメーカーや工務店に「自分が今提案されている第1種換気は全熱型ですか?それとも顕熱型ですか?」と聞いてみるといいかもしれません。

ダクト型とダクトレス型

ダクト型とダクトレス型についてです。

ダクト型

ダクト型はその名の通り、ダクトを使って家全体の空気を換気する方式です。

- 給気口と排気口がそれぞれ1箇所になるので、家の壁に余計な穴が開かず、気密が取りやすくなる

- 各居室を計画的にきちんと換気することができる

以上の2つのメリットが存在します。

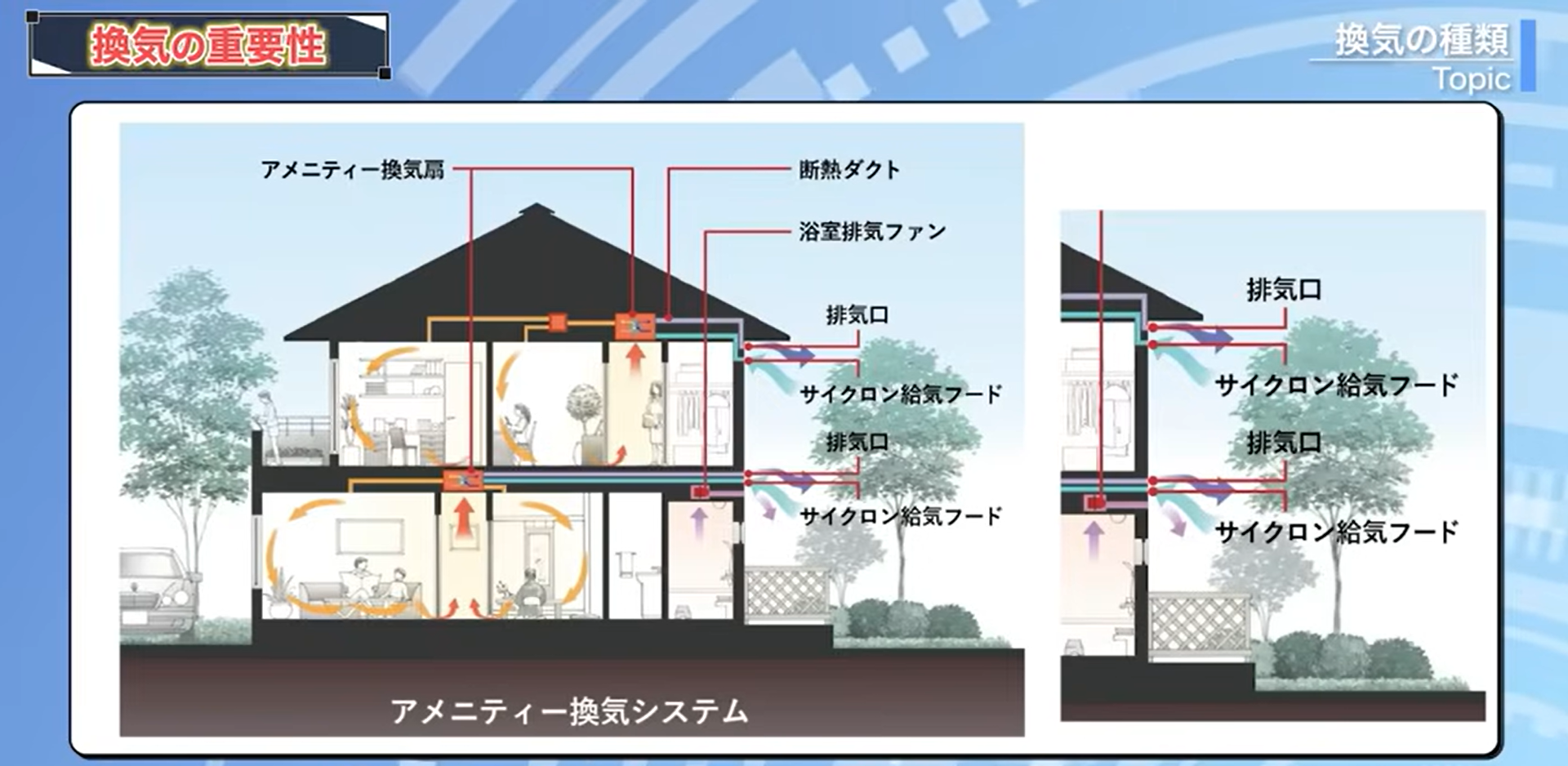

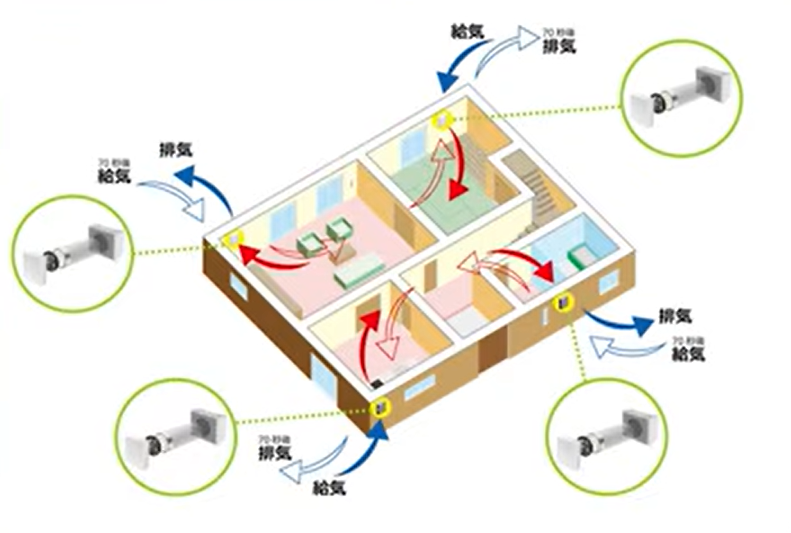

それぞれ詳しく説明すると、例えば積水ハウスの「アメニティー換気システム」は図のような給気口があり、そこから新鮮な空気を各部屋に分配していきます。

一方で、室内の汚れた空気は排気口から室外に吐き出されていくという、そういう空気の動きになっています。

図ではアメニティー換気が1階と2階に2つ入っているのですが、物件の大きさによっては2つ入るということであって、基本的には1つです。

給気口と排気口はそれぞれ1箇所ずつになるので、壁にそこまで穴が開かず、気密性は高くなります。

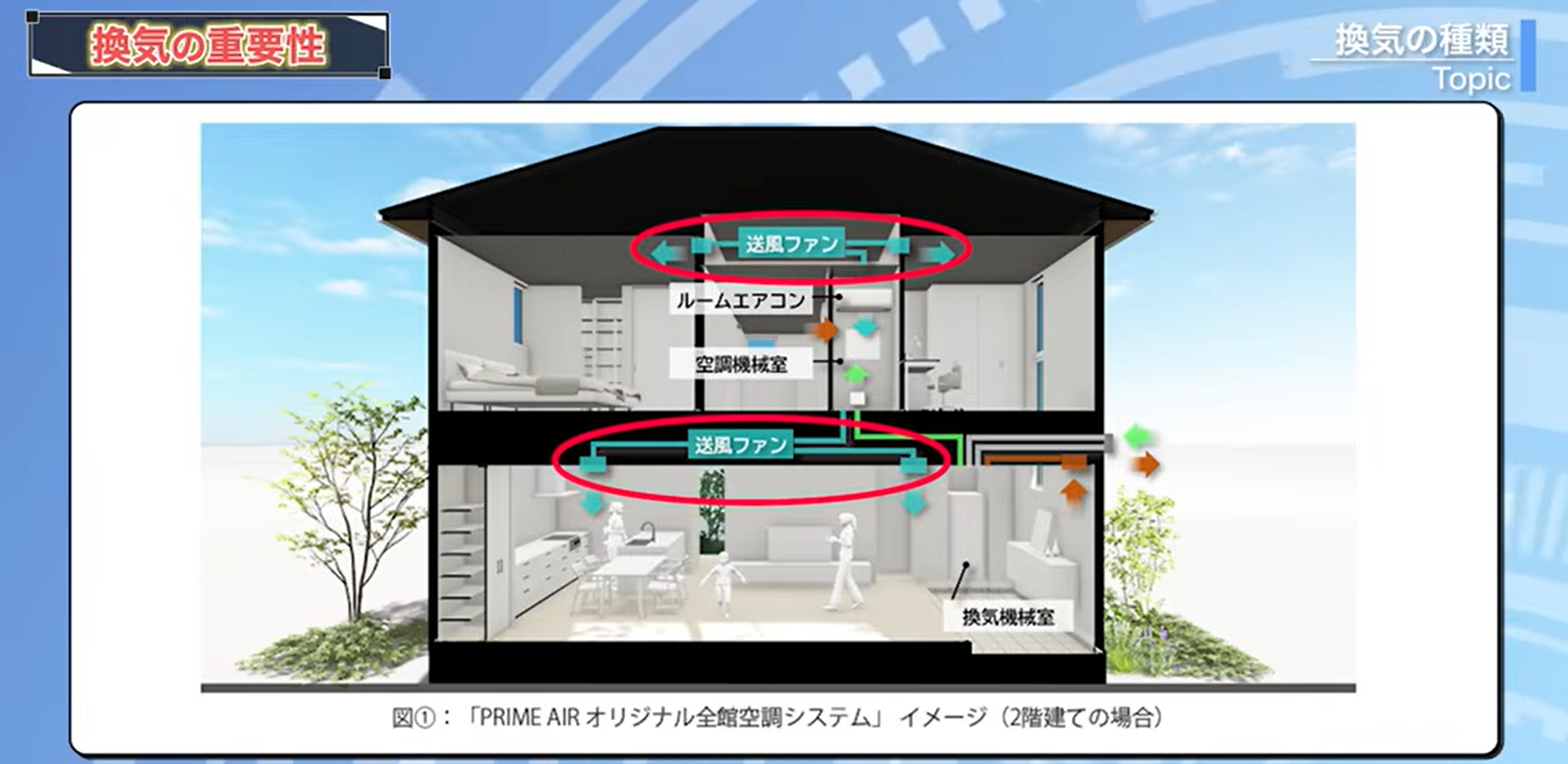

住友林業の全館空調「PRIME AIR」も見ていきましょう。

全館空調は「第1種換気×個別エアコン×送風機」の掛け算から成り立つものです。

まずは給気口から外の空気を取り入れて、デシカント換気と呼ばれる特殊な第1種換気に通します。

そこでろ過され、さらに除湿・加湿が行われた新鮮な空気がダクトを通って空調室に入ります。

空調室に入ってきた空気はルームエアコンで温度調整がなされ、再度ダクトを通り、ダクト内の送風機の力を使って各居室に空気が分配されるというつくりです。

また、排気に関しては、各居室にある排気口からダクトを伝って第1種換気であるデシカント換気に入り、外に排出されます。

こちらも給気と排気はそれぞれ1箇所ずつになるので、壁にそこまで穴が開かず、気密性が高くなりやすいです。

これがダクト型の第1種換気のメリットである

- 給気口と排気口がそれぞれ1箇所になるので家の壁に余計な穴が開かず、気密が取りやすくなる

- 各居室を計画的にきちんと換気できる

以上の2つの説明になります。

一方でダクト型の第1種換気のデメリットは

- ダクトのメンテナンスが発生してくる場合がある

- フィルターのメンテナンスが必要になる

- ダクトを通すために天井の懐を使う必要があり、法規制が厳しいエリアでは天井が下がる可能性がある

これらになります。

ダクトとフィルターのメンテナンスに関しては、ダクト式の第1種換気を採用する以上、正直仕方のないことかと思います。

ただ一応ダクトのメンテナンスに関しては、それぞれのハウスメーカーでメンテナンスがなるべくかからないように工夫がされています。

例えば先ほど例に出した積水ハウスと住友林業に関しては、外気を室内に取り入れる給気口部分に「サイクロン給気フード」というものが付いていて、遠心力で虫やホコリ、砂、タンポポの綿毛などを排除するという仕組みになっているのです。

ですので、メンテナンスに関しては、外付けフィルターの掃除のみですし、外で異物を完全に除去するので、ダクトの掃除も極力必要ないように設計されています。

ただし未来永劫ダクトの掃除が必要ないかといわれれば確約はできず、例えば湿気の多い空気を外から取り入れた際にダクト内に結露が起きる可能性はゼロではありません。

あと、24時間換気システムを動かしていないといけないのに止めてしまった場合などには、ダクト内に空気が滞留してカビが発生するというリスクもやはり捨てきれません。

ですので、建築するエリアの気候や住まい手の利用状況によっては、どこかしらのタイミングでメンテナンスが発生してくる可能性はあります。

また、ダクトを通す都合上、天井が低くなることも多いのですが、法規制が厳しいエリアではそれが致命的になる場合があります。

このような感じで、ダクト型の第1種換気のデメリットは

- ダクトのメンテナンスが発生する可能性がある

- フィルターのメンテナンスが必要

- ダクトを通すために天井の懐を使う必要があり、法規制が厳しいエリアでは天井が下がる可能性がある

以上の3つがあるわけです。

いろいろなメリット・デメリットがありはするものの、住宅の高気密高断熱化が進んでいることや、居室をきちんと換気させる目的もあって、今現在ハウスメーカー各社の主流はこちらのダクト型の第1種換気になります。

ダクトレス型

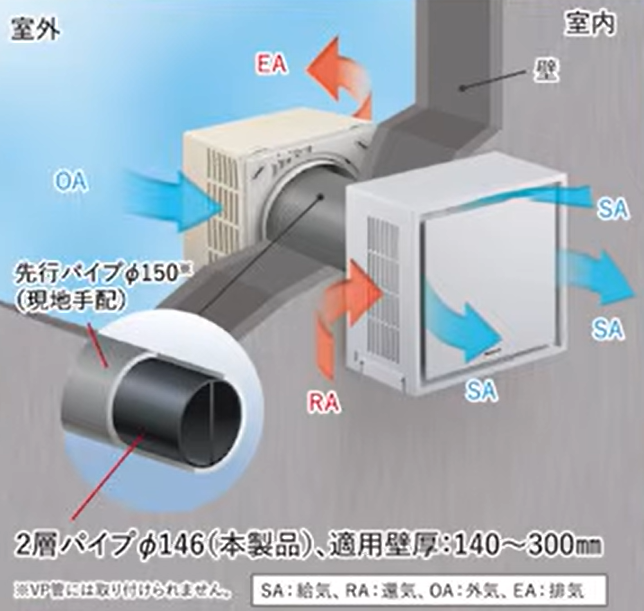

ダクトレス型の第1種換気ですが、その名の通りダクトがない第1種換気のことを言っていて、壁に直接取り付ける換気システムのことです。

こちらの換気システムは、ハウスメーカーではほとんど使われていませんが、一部の工務店では推奨されていますし、選択肢に入れている人も多いと思います。

ただ、個人的にダクトレス型の第1種換気は、あまりおすすめしていません。

なぜなら扱いが非常に難しいからです。

その理由も含めて、メリット・デメリットをお伝えしていきます。

まずはダクトレス型の第1種換気のメリットですが、

- ダクトを設置する必要がないため、その分メンテナンスが発生しにくい

- ダクト型第1種換気に比べてイニシャルコスト・ランニングコストが安い

以上の2点になります。

一方でデメリットは

- 居室ごとに換気システムを付ける必要があるので、気密が悪くなる

- 換気システム自体の穴が大きめなので、外が強風だと風の音がすごく入ってくる、またその逆で、家の音が外に漏れやすい

- 給気と排気が逆転する際に音が鳴る

- 換気効率が悪い傾向にある

- フィルターの掃除が面倒

以上の5つがあります。

こちらも、メリット・デメリットをそれぞれ説明していきます。

まずはメリットですが、ダクトレス第1種換気はその名の通りダクトレスなので、そもそもダクトを施工する必要性がありません。

ですので、ダクトの設置費用がなければメンテナンス費用もかかりません。

また、消費電力もダクト型の第1種換気よりも低い傾向にあるため経済的です。

これだけ聞くとよさそうに聞こえますが、先ほどもお伝えしたようにデメリットが多く、使いにくいのです。

というのも例えばダクトレス第1種換気は、基本的に各居室ごとに換気システムを付ける必要があります。

なぜならダクトレス第1種換気はダクト式の第1種換気とは違い、各居室ごとの壁付けで換気システムを付けなければならないからです。

ダクトがあればダクトを通じて換気ができますが、ダクトレスはダクトがないので壁付けするしかないわけです。

そのため、各居室に壁付けの換気システムを付けなければ換気ができないのですが、その分壁に穴が開くことになり、建物の気密が悪くなってしまうのです。

実際にダクトレス第1種換気の現物を見てもらうとわかりますが、直径が大体15cm~20cmあります。

まあまあ巨大な穴が壁に開きます。

それは気密も悪くなるわけです。

この話をすると決まって「壁に穴が開くので建物の気密が悪くなるとか何言ってるの?気密測定する時に換気部分は目張りするじゃん。建物の気密性には関係ないじゃん」などと言ってくる人がいます。

確かに気密測定をする時は換気部分を目張りして気密測定をしますが、それで気密がよくなったとしても、実生活をする上で大きな穴が開いているのには変わりはありません。

実際にダクトレス第1種換気を設置すると、外で強風が吹いていると風がものすごい音を立てて家の中に入り込んできます。

またその逆で、家の中で楽器などを鳴らしていると、その音がダクトレス第1種換気の穴を伝って外に響いてしまうのです。

結構生活しにくいなと思うはずです。

あとはキッチンのレンジフードを作動させるとものすごい勢いで空気を吸い上げると思いますが、勢いが強すぎて給気や排気など関係なしに、ダクトレス第1種換気の穴から外の空気をバンバン入れてきてしまうのです。

ですので、キッチンのレンジフードとダクトレス第1種換気の位置関係や換気経路というのは、しっかりと考えた上で設置しなければなりません。

ダクトレス第1種換気は設置難易度が本当に高いのです。

この辺りは、ダクトレス第1種換気を採用する上での一番のデメリットだと思っています。

また、ダクトレス第1種換気は基本的に70秒くらいで給気と排気が切り替わるというシステムです。

交互運転型のシステムです。

どういうことかというと、扇風機を思い浮かべてみてください。

扇風機は電源を入れるとファンが回り始めます。

あのファンが70秒経過すると、勝手に逆回転し始めるというイメージです。

そうすることで、ダクトレス第1種換気は、給気と排気をひとまとめで行っているのです。

ただ、ファンが逆回転する時に「カチカチ」という小さい音が鳴るのです。

割と耳障りなので、嫌いな人は嫌いかと思います。

ただし、数は少ないのですが、同時給排気型のダクトレス第1種換気というものも存在します。

常に給気と排気を同時に行っているタイプの換気システムです。

ファンが逆回転することもないですし、当然「カチカチ」という音も鳴りません。

具体的な商品名をお伝えすると、パナソニックから出ている 「IAQ-V(アイエーキューブ)」 などが該当します。

ですので、音が気になるという人は、IAQ-V(アイエーキューブ)などの同時給排気型のダクトレス第1種換気を選ぶと、音の問題は解決できます。

ただ、給気と排気が切り替わる交互運転型のダクトレス第1種換気であったとしても、同時給排気型のダクトレス第1種換気であったとしても、換気効率はそこまでよくないと思っています。

というのも、例えば給気と排気が切り替わるタイプのダクトレス第1種換気は、70秒ごとに給気と排気が切り替わって運転されているわけです。

確かに、70秒かけて入ってきた空気を70秒かけて排気をすればプラスマイナス0にはなりますが、居室には家具や置物など、いろいろなものがあります。

ですので、計画通りに換気ができるかというと、それらが障害物になる可能性も十分あるので、確実ではありません。

さらに、同時給排気型のダクトレス換気の場合は、同じ場所で常時給気と排気を行っているわけですが、それゆえにショートサーキットを起こしやすい構成になっているのです。

ショートサーキットというのは、入ってきた空気がそのまますぐに外に出てしまう、この状態がずっと続いてぐるぐる回ってしまう現象のことをいいます。

このショートサーキットについてパナソニックの販売員の方に聞いたことがあるのですが、「まぁ仕方ないよね」と普通に言っていました。

確実を選ぶなら「ダクト型の第1種換気にしてくれ」と説明を受けました。

同時給排気型のダクトレス第1種換気も、正直印象はよくありません。

さらに、同時給排気型のダクトレス第1種換気は、8畳用や12畳用しかないことがほとんどなので、それ以上に畳数が増えるとなると、壁に取り付けるダクトレス第1種換気の量が増えてしまうのですが、それだと気密が悪くなります。

さらに意匠性も悪くなってしまいます。

ですので、給気と排気が切り替わるタイプの交互運転型のダクトレス第1種換気であったとしても、同時給排気型のダクトレス第1種換気であったとしても、換気効率はそこまでよくないと思った方がいいです。

それと、ダクトレス換気は居室ごとに壁付けの換気システムを付けなければ換気できないため、それぞれにフィルターが付いているわけですが、その全てのフィルターをメンテナンスしなければいけません。

例えば、家全体で6箇所ダクトレス第1種換気が付いていれば6枚のフィルターを掃除しなければならなくなりますし、8箇所であれば8枚のフィルターを掃除しなければならなくなります。

これはかなり面倒です。

そのような感じで、ダクトレス第1種換気は

- 居室ごとに換気システムをつける必要があるので、気密が悪くなる

- 換気システム自体の穴が大きめなので、外が強風だと風の音がすごく入ってくる、またその逆で、家の音が外に漏れやすい

- 排気と吸気が逆転する際に音が鳴る

- 換気効率が悪い傾向にある

- フィルターの掃除が面倒

これらのデメリットが存在していて、非常に扱いにくい換気システムになっています。

ですので、大変失礼かもしれませんが、私はおすすめしていません。

一旦まとめると、換気は 第1種換気・第2種換気・第3種換気・第4種換気の4種類があり、住宅で使われるのは 第1種換気と第3種換気です。

その中で第1種換気は、機械で給気し、機械で排気するタイプのことを指しており、顕熱型と全熱型、ダクト型とダクトレス型があるということでした。

そしてダクトレス型には、70秒ごとに給気と排気が切り替わる交互運転型と、給気と排気が同時に行われる同時給排気型の2つがあるという話でした。

つまり、

- 顕熱型 × ダクト型

- 顕熱型 × ダクトレス型 × 交互運転型

- 顕熱型 × ダクトレス型 × 同時給排気型

- 全熱型 × ダクト型

- 全熱型 × ダクトレス型 × 交互運転型

- 全熱型 × ダクトレス型 × 同時給排気型

これらのタイプの第1種換気があるということです。

そして、この中でどれが一番おすすめかというと、除湿・加湿ができて、確実に家の中を換気できる「全熱型×ダクト型」になります。

第3種換気

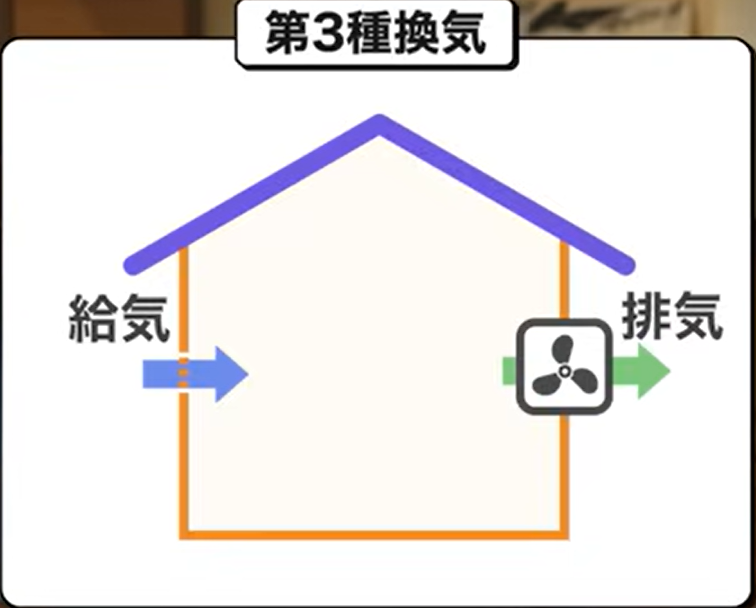

続いて、第3種換気についても説明します。

こちらは、外気をそのまま室内に取り込み、機械で室内の空気を排気するタイプです。

そのため、自然給気・機械排気とも呼ばれています。

第3種換気の場合、除湿も加湿もしないまま、ただただ外気を室内に取り入れることになるわけです。

ですので、あまりおすすめしたくないのですが、導入費用がとにかく安いのです。

しかも非常に原始的な仕組みなので、メンテナンスも容易です。

そういった理由から、予算的なことを考え第3種換気を選択される方もいますし、メンテナンス性を優先して第3種換気を選択される方もいます。

第3種換気にもダクト型とダクトレス型があります。

第3種換気であっても、ダクト型の方がおすすめです。

ダクトレス型にすると壁付けになり、換気がうまくできなくなる可能性があります。

ですので、第3種換気にする場合でも、基本的にはダクト型の第3種換気を選びましょう。

ここで1つポイントですが、第3種換気を設置した場合、給気口をエアコンの近くに設置する ことで、取り入れた外気をすぐエアコンに取り込み、冷気・暖気を家全体に供給する空気の流れをつくれます。

第3種換気を設置する場合は、1つポイントとして覚えておくといいかもしれません。

おすすめはダクト型全熱交換型第1種換気

ダクト型、そして除湿・加湿ができる全熱型の第1種換気をおすすめしています。

一方でダクトレス第1種換気に関しては、あまりおすすめしていません。

多くのハウスメーカー・工務店の家は、

- 中国から仕入れた、有害物質が多く使われているニオイのきつい建材を使っている

- そもそも気密を取るのが苦手

- うまく換気をさせなければならないが、うまく換気ができない

という状況がほとんどだからです。

確実に換気させるためにはどうしたらいいのかというと、答えはシンプルで、ダクト型の第1種換気に頼るしかないのです。

さらに言えば、換気風量の調節幅が大きいダクト式全熱交換型第1種換気、これがベストになります。

そして、ダクトの曲がり角度・曲がり回数を極限まで少なく計画することが非常に重要です。

なぜなら、ダクトの曲がり角度や曲がりの回数が多くなると、圧力損失と呼ばれる風量のロスが発生してくるからです。

圧力損失が大きいと、必要な風量を確保するために換気扇の騒音も大きくなり、ダクトにゴミも溜まりやすくなります。

また、できるのであれば、ダクトには樹脂素材の断熱ソフトダクトやグラスダクトを使用することで、ダクトの断熱性能・気密性能をカバーできます。

よく使われるアルミフレキのダクトは断熱性能・気密性能が低いので、使わない方が安全です。

換気計画というのは非常に難しく、各論ではなく「総論=家全体」を把握していなければ計画できません。

ただ、一般の人がここまで知る必要はあまりないと思うので、シンプルに「ダクト型の第1種換気を使っておけば間違いない」と思っておけば十分かと思います。

注文住宅で選ぶ換気の種類|第1種換気と第3種換気の特徴、違いとは?のまとめ

今回は、注文住宅で選ぶ換気の種類、第1種換気と第3種換気の特徴、違いについて解説させていただきました。

それぞれのメリット・デメリットを考えた上で、ダクト式全熱交換型第1種換気が最適な選択肢となると思います。

ぜひ参考にしてください。

最後に告知です。

今現在、公式LINEに登録していただくことで、全国の優秀な住宅営業マンや設計士のご紹介、大手ハウスメーカー攻略カタログのプレゼント、これらの特典を受けることができます。

また、私が作った自ら担当者を選べるネット版住宅展示場メグリエに登録をしていただくと、無料で私との個別面談ができるようになります。

各ハウスメーカーの弱点や比較ポイントを知りたい、注文住宅を買いたいけれど何から始めればいいのかわからない、最短で自分にあったハウスメーカーを知りたい、これらに該当する方はこの機会にぜひ公式LINEとメグリエの登録を済ませておいてください。