この記事はメグリエ運営事務局によって作成しました。

地震大国日本での家づくり。「家族の命を守るため、本当に地震に強い家を選びたい」と考えるのは当然のことです。中でもヘーベルハウスは耐震性が高いと評判ですが「地震に強い理由は?」「『揺れる』と聞くけど大丈夫?」といった疑問や不安をお持ちではないでしょうか?

そこで今回は、高層ビルにも使われる重量鉄骨の仕組みから、東日本大震災での実績、標準仕様の耐震等級3の価値まで、ヘーベルハウスの耐震性を支える技術と事実を解説します。「揺れる」という評判の真相も理解でき、データに基づいた安心を手に入れて、後悔のない家選びの第一歩を踏み出せるでしょう。

ヘーベルハウスが「地震に強い」といわれる5つの技術

ヘーベルハウスが「地震に強い」といわれる背景には、単なるイメージではなく、確かな技術的根拠があります。ここでは、高層ビルにも使われる骨格から、揺れを吸収する仕組み、そしてそれを支える外壁や基礎に至るまで、ヘーベルハウスの安全性を支える5つの核心技術を一つひとつ解説します。これらの技術がどのように連携し、大地震から暮らしを守るのか、その仕組みを深く理解してください。

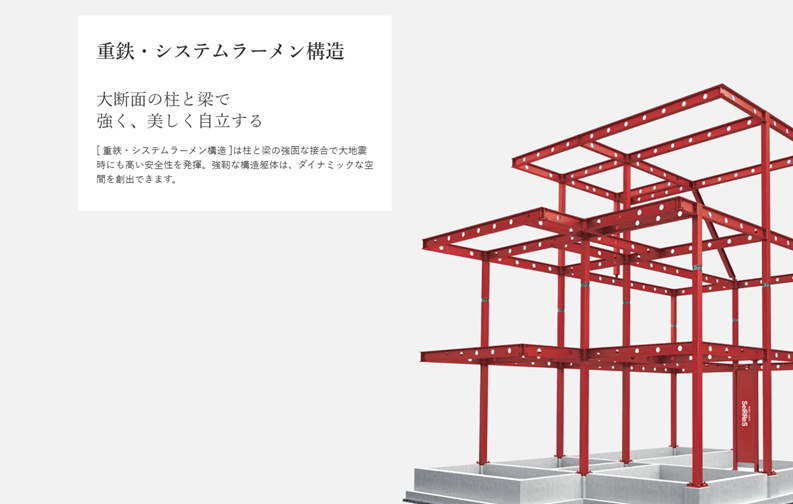

重量鉄骨システムラーメン構造の優位性

ヘーベルハウスの骨格である重量鉄骨システムラーメン構造は、高層ビル並みの強度と設計の自由度を両立させています。柱と梁をがっちりと固定(剛接合)することで、建物全体が一体となって地震の力に抵抗するため、変形しにくい強固な構造が生まれます。

画像引用元:地震に強く(DX)(ヘーベルハウス)

この構造は、筋交いや耐力壁が少ないため、大きな窓や広い空間づくりも可能です。

実際に、この構造はオフィスビルなど高い安全性が求められる大規模建築で広く採用されており、住宅においても将来の間取り変更に対応しやすい利点があります。この構造は、日々の暮らしやすさと万一の際の安全性を高いレベルで実現する、ヘーベルハウスの強さの根幹といえるでしょう。

標準搭載される制震装置の地震吸収効果

ヘーベルハウスには、地震の揺れを熱エネルギーに変換して吸収する制震装置が標準で搭載されており、建物の損傷を最小限に抑えます。制震フレーム「ハイパワードクロス」とオイルダンパー「サイレス」がその役割を担っており、地震の揺れを効率的に吸収し、建物の変形を抑制します。

画像引用元:地震に強く(DX)(ヘーベルハウス)

これにより、構造体へのダメージだけではなく、内装や家具の転倒リスクも軽減されるでしょう。

ALCコンクリート「ヘーベル」の構造特性

外壁に使われるALCコンクリート「ヘーベル」は、軽量でありながら高い強度を誇り、建物全体の耐震性を高める重要な役割を果たしています。

画像引用元:ALCコンクリート・ヘーベル (ヘーベルハウス)

内部に無数の気泡を含む独自の構造により、コンクリートでありながら水に浮くほどの軽さを実現しています。建物が軽いほど、地震発生時に受ける力は小さくなるため、構造体への負担を軽減できるでしょう。

たとえば、同じ厚さの一般的なコンクリートと比較して、重量は約4分の1です。この軽さが地震時の揺れを小さくする効果を生み出します。もちろん、定期的な塗装などのメンテナンスで防水性能を維持することが、この性能を長く保つカギとなります。

建物を支える強固な基礎構造

ヘーベルハウスの安全性は、建物を足元から支える強固な基礎によって盤石なものとされています。標準仕様として採用されている「連続布基礎」は、建物の荷重を地面に均等に分散させることで、安定した支持力を発揮するでしょう。

また、一般的な住宅の基準を上回る鉄筋量とコンクリート厚で設計されており、見えない部分にも妥協のない強さを追求しています。家を建てる前には必ず地盤調査を実施し、その結果に基づいて最適な基礎形状を提案するプロセスも安心材料の一つです。徹底した地盤調査と堅牢な基礎設計が、建物全体の耐震性能を最大限に引き出す土台となっています。

なお、基礎のポイントについて詳しく知りたい方は、住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営する「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」内の「【ハウスメーカー比較】基礎を比較するべき理由と3つのポイント」を参考にしてください。

運営者である「まかろにお」は、『人から始める家造りの重要性を世に広める』をコンセプトとした住宅系YouTuberです。元ハウスメーカー営業マンとして全国1位の営業成績を誇り、その後も不動産融資を扱う大手金融機関での実務経験を経て、幅広いハウスメーカー事情に精通しています。

大手ハウスメーカーの特徴やメリット、デメリット、さらに注文住宅を建てる前に知っておきたい知識を中立的な立場で発信しています。

実物大耐震実験による安全性の実証

ヘーベルハウスの耐震性能は、理論上の計算ではなく、実物大の建物を使った厳しい耐震実験によって客観的に証明済みです。この実験では、過去の大地震で観測された震度7相当の揺れを、建物の限界を探るために何度も繰り返し加えていきます。

構造体の損傷具合や変形の様子を詳細にデータ化することで、設計通りの性能が発揮されるかを確認しています。過去の実験では、3階建てや屋上付きなど、さまざまな条件下で検証が行われ、いずれも構造体に大きな損傷がないことが確認されています。

そのため、机上の空論ではなく、現実の揺れを再現した実験結果こそが、ヘーベルハウスの耐震性に対する信頼の証しといえるでしょう。

東日本大震災で実証されたヘーベルハウスの耐震性

実験で証明されたヘーベルハウスの耐震性は、未曾有の大災害であった東日本大震災においても、その真価を発揮しました。ここでは、震災直後に行われた大規模な被害調査の結果から、迅速なオーナーサポート体制、そしてこの震災が証明したヘーベルハウスの本当の価値までを詳しく解説します。実際の災害現場でどのような結果を残したのかを知ることは、机上の性能値だけではわからない安心感につながるはずです。

東日本大震災における被害調査結果

東日本大震災後、ヘーベルハウスは迅速かつ大規模な調査を実施し、建物の構造的な安全性を実証しています。震度6弱以上の地域や液状化が発生したエリアに建つ約5,700棟を対象に、一軒一軒技術者が訪問する全数実地調査が行われました。

その結果、地盤の液状化で建物が傾いた例はわずかにあったものの、倒壊につながるような構造体の損傷はほとんど確認されませんでした。この事実は、ヘーベルハウスの構造がいかに強固であるかを物語っています。震災という過酷な状況下で得られたこの調査結果は、耐震性能を裏付ける何よりの証拠といえるでしょう。

震災発生から復旧までの迅速な対応

ヘーベルハウスは、建物の強度だけでなく、被災したオーナーを支える迅速なサポート体制も構築していました。震災が発生した当日中には本社と現地に災害対策本部を設置し、全社一丸となってオーナーの安否確認と被害状況の把握を開始しています。通信網が途絶えた地域では、社員が飲料水などを直接届けながら一軒ずつ訪問するという徹底ぶりでした。

こうした活動により、3月中にはほとんどのオーナーの状況を把握し、5月初旬までには技術者による全棟点検を完了させました。万一の際に、建物の安全だけでなく、住む人の安心にも寄り添う姿勢が示された好例です。

震災が証明したヘーベルハウスの真の安全性

東日本大震災は、ヘーベルハウスが長年培ってきた安全思想が正しかったことを証明する機会となりました。過去の震災と同様に、震度6を超える激しい揺れに見舞われた地域においても、構造体の損傷による倒壊は一棟もありませんでした。この結果は、建物の安全が人々の生活基盤を守るうえでいかに重要であるかを社会に再認識させたでしょう。

また、液状化による傾きなど、地盤に起因する被害と建物自体の耐震性能は分けて考える必要があることも明確になりました。設計通りの性能が、実際の巨大地震においてしっかりと機能したという事実は、オーナーにとって大きな安心材料となっています。

ヘーベルハウスの耐震等級と費用対効果

画像引用元:地震に強く(DX)(ヘーベルハウス)

ヘーベルハウスの耐震性を客観的な指標で見ていくと、その価値がより明確になります。ここでは、住宅性能表示制度における「耐震等級」という公的な基準に焦点を当て、ヘーベルハウスが標準でどのレベルを達成しているのかを解説します。

なお、ハウスメーカーで安く購入するコツについて詳しく知りたい方は、住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営する「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」内の「【2021年】大手ハウスメーカー金額ランキングと安く買うコツ」を参考にしてください。

標準仕様で達成する耐震等級3の価値

ヘーベルハウスは、特別なオプションを追加することなく、標準仕様で最高ランクの「耐震等級3」を達成しています。これは、消防署や警察署といった地域の防災拠点となる建物に求められるのと同じレベルの耐震性です。

具体的には、建築基準法で定められた基準(耐震等級1)の1.5倍の地震力に対して倒壊しない設計を意味します。この高い耐震性能は、万一の際の安全確保はもちろん、「長期優良住宅」の認定基準も満たしやすく、将来的な資産価値の維持にもつながります。

追加費用なしでこのレベルの安心が得られる点は、ヘーベルハウスを選ぶ大きなメリットといえるでしょう。

耐震性能強化オプションと投資価値

ヘーベルハウスでは、標準仕様でも高い耐震性を誇りますが、さらなる安心を求める方向けに性能強化オプションも用意されています。より高性能な制震装置などを追加することで、揺れそのものをさらに低減させることが可能です。

もちろん、これらのオプションは坪単価に影響しますが、初期投資を増やすことで、大地震後の補修費用を抑えたり、より早く日常生活に戻れたりする長期的な価値があります。

また、耐震等級3を取得すると地震保険料が大幅に割引されるため、ランニングコストを考慮すると実質的な負担を軽減できるケースもあります。どこまでの性能を求めるか、家族の安心と予算を天秤にかけて検討することが大切です。

他ハウスメーカーとの耐震性能比較

住宅の耐震性を考える際、ヘーベルハウスが採用する重量鉄骨構造と、他のハウスメーカーが採用する軽量鉄骨や木造構造との違いを理解することが重要です。

重量鉄骨は、揺れを感じやすい特性がある一方で、構造自体が強靭で倒壊しにくい安心感があります。対照的に、木造はしなやかさで揺れを吸収する特性があり、コストを抑えやすい傾向にあります。

それぞれの構造にメリット・デメリットがあり、設計の自由度や建築費用、実際に住んだときの揺れの感じ方も異なるでしょう。どの構造が自分たちのライフスタイルや価値観に合うのか、総合的に比較検討することが後悔しない家づくりのカギとなります。

ヘーベルハウスの地震対策として知っておくべき注意点

ヘーベルハウスの優れた耐震性能を最大限に活かし、長く安心して暮らすためには、建物まかせにせず、住む側が知っておくべきこともあります。ここでは、建物の性能を維持するためのメンテナンスの重要性から、家庭でできる地震対策、そして中古でヘーベルハウスを検討する際のチェックポイントまで、具体的な注意点を解説します。

耐震性能を維持するためのメンテナンスを怠らない

ヘーベルハウスの高い耐震性能は、適切なメンテナンスによって長期にわたり維持されます。

特に重要なのが、ALC外壁「ヘーベル」の防水性能を保つための定期的な外壁塗装とシーリング材の更新です。これらが劣化すると、雨水が壁の内部に浸入し、構造体である鉄骨の錆びにつながる恐れがあります。

オーナー専用のサポート窓口「ヘーベリアンセンター」が実施する定期点検を活用し、専門家の診断を受けることが大切です。計画的なメンテナンスは建物の寿命を延ばし、本来の耐震性能を保つために不可欠な投資といえるでしょう。

建物の耐震性だけに頼らず総合的な地震対策を行う

建物が無事でも、家の中が危険な状態では意味がありません。ヘーベルハウスの強固な構造を活かすためにも、家庭内での総合的な地震対策が重要です。

具体的には、大きな家具の転倒を防ぐための固定や、ガラス飛散防止フィルムの貼り付け、そして非常食や飲料水の備蓄などが挙げられます。また、お住まいの地域のハザードマップを確認し、地盤のリスクや避難場所を事前に把握しておくことも大切です。

万一の際に慌てないよう、家族で安否確認の方法を決めておくなど、日頃からの備えを徹底しましょう。

中古ヘーベルハウス購入時は耐震性能を必ず確認する

中古のヘーベルハウスを購入する際は、その物件が持つ耐震性能を正確に把握することがカギとなります。

新築時に発行される「住宅性能評価書」や「長期優良住宅認定通知書」があれば、耐震等級を客観的に確認できます。これらの書類がない場合は「ヘーベリアンセンター」に問い合わせることで、過去のメンテナンス履歴を含めた情報を確認できる可能性があります。

購入前には、住宅診断の専門家によるインスペクション(建物状況調査)を実施し、現在の建物の状態を詳しくチェックすることをおすすめします。

ヘーベルハウスの地震に関するよくある質問

ヘーベルハウスの耐震性について検討を進めると、さまざまな評判や疑問が耳に入ってくるかもしれません。最後に、「揺れると聞くけれど、本当?」「最近の地震ではどうだった?」といった、多くの方が抱くよくある質問とその回答を紹介します。正しい知識を持つことで、噂に惑わされることなく、客観的な判断ができるようになるはずです。

ヘーベルハウスは地震で「揺れる」と聞きますが本当ですか?

重量鉄骨構造の特性上、木造住宅などと比較して揺れを感じやすいのは事実です。しかし、これは建物がしなやかに揺れることで地震のエネルギーを受け流し、倒壊を防ぐための安全設計に基づいています。建物が硬すぎて揺れに抵抗しようとすると、かえって柱や梁にダメージが集中してしまう恐れがあります。

ヘーベルハウスで標準搭載している制震装置は、揺れを効率的に吸収し、建物の変形を抑える仕組みです。したがって「揺れる=弱い」ではなく、構造の強さを活かした合理的な設計の証しと理解することが大切です。

能登半島地震でのヘーベルハウスの被害状況はどうでしたか?

公式発表によると、2024年1月に発生した能登半島地震において、ヘーベルハウスの構造体に大きな損傷があったという報告はされていません。これは、これまでの大地震と同様に、ヘーベルハウスの基本的な耐震性能が有効に機能したことを示したといえるでしょう。

ただし、地盤の隆起や液状化といった甚大な影響を受けた地域では、建物自体に問題がなくても傾きなどの被害が発生した可能性はあります。また、揺れによってALC外壁に軽微なひび割れが生じたケースも考えられますが、これらは迅速なアフターサービス体制のもとで点検・補修が進められています。

自宅のヘーベルハウスの耐震等級を確認する方法はありますか?

ご自宅のヘーベルハウスの耐震等級は、建築時に受け取る「住宅性能評価書」または「長期優良住宅認定通知書」で確認できます。これらの公的な書類には、耐震等級(1〜3の数字)が明確に記載されています。

書類が見当たらない場合は、オーナー専用のサポート窓口である「ヘーベリアンセンター」に問い合わせることで、建築時の仕様を確認することが可能です。建物の情報がデータとして保管されているため、紛失した場合でも照会や書類の再発行手続きについて相談できます。

一部でヘーベルハウスは「地震に弱い」と言われるのはなぜですか?

ヘーベルハウスが「地震に弱い」といわれることがあるのは、主に構造の特性に関する誤解が原因です。

たとえば、重量鉄骨特有の「揺れやすさ」が「不安定な家」という印象を与えてしまったり、地震の力を逃がすためにALC外壁の目地が動いて生じる表面的なひび割れが「構造が壊れた」と誤解されたりすることがあります。これらは、倒壊を防ぐための正常な挙動なのですが、正しい知識がないとネガティブに捉えられがちです。

構造の仕組みを理解することで、表面的な現象に惑わされずに本質的な安全性を判断できるようになります。

まとめ

ヘーベルハウスの耐震性は、独自の技術と災害実績に裏打ちされています。今回解説した知識を活かし、安全な家づくりの検討を進めましょう。

大手ハウスメーカー各社の耐震性能を動画で比較検討したい方は、YouTubeチャンネル「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」の動画をチェックして知識を身につけましょう。運営者のまかろにおが、専門的な構造の違いも分かりやすく解説しています。

また、当サイト「メグリエ(MEGULIE)」では、家づくりの無料相談をLINEで受け付けています。「ヘーベルハウスの耐震性は魅力だが、予算内で建てられるか不安」「耐震性能を高めるオプション費用がどれくらいかかるか知りたい」という悩みを専門スタッフによる丁寧なサポートで解消できるでしょう。また、リアルタイムでの最新情報を受け取ることができます。

さらに、「メグリエ(MEGULIE)」に掲載されている豊富な建築実例から気になる施工事例を選び、その施工を担当したハウスメーカーや営業担当者に直接依頼することも可能です。耐震性能など専門的な要望にも的確に応えてくれる、信頼できる担当者と出会える可能性が高まります。

なお、当サイト「メグリエ(MEGULIE)」を活用するメリット・デメリットは、こちらの動画で詳しく解説しています。一度チェックしてみてください。

地震から家族を守る家づくりは、一生に一度の重要な選択です。後悔しないためにも、あらゆる情報を活用し、慎重に検討を進めてください。