結論からお伝えすると、やめた方がいいハウスメーカーというものもあります。「ハウスメーカーって数が多くて、どこを選べばいいの?」「避けるべきメーカーの特徴があれば知りたい」と考えている方も多いでしょう。今回はそうした方に向けて、「やめた方がいいハウスメーカーの特徴」を6つお伝えします。

実際、全国には多くのハウスメーカーがありますが、中には選んでしまうと後悔につながるメーカーもあります。「いやいや、大げさじゃないの?」と思うかもしれませんが、これは誇張ではありません。たとえば、あるハウスメーカーは実大振動実験を実施した際、窓を本来のガラスではなくアクリル板に替えて実験していた、という事例もあるのです。

実際に私自身がその実験現場に立ち会っていたので、アクリル板に替えて行われていたことを直接確認しました。

本来、窓はガラスを使うためサイズが大きくなれば重量も増しますが、アクリル板にすることで建物全体が軽くなり、地震の揺れに強いという結果が出やすくなります。つまり、そのハウスメーカーは自分たちに有利なデータを得るために条件を操作しただけであり、実際に建てられた住宅が同じ地震に耐えられるかどうかはまったく保証されないのです。

それにもかかわらず、そのハウスメーカーは「最大震度〇まで耐えました!」と大々的にアピールしています。

もちろん、どのような形であれ実大振動実験を実施すること自体は意味がありますが、条件を操作した上での結果をそのまま宣伝する姿勢には疑問を感じざるを得ません。

そして、こうした事例は決して特別なものではなく、業界には掘り下げればまだまだ多くの問題が存在します。ただ、あまりに直接的にお伝えすると不快に思われる方もいるでしょうから、今回は少し遠回しに「やめた方がいいハウスメーカーの特徴」としてお伝えしていきます。

住宅業界は想像以上に古い体質が残っており、今もなお良くない慣習が根強く続いています。この記事を通じて「そんな実態もあるのか」と知っていただくと同時に、ハウスメーカーを選ぶ際のチェックポイントとして役立ててもらえれば幸いです。

やめた方がいいハウスメーカーの特徴1:急成長中

やめた方がいいハウスメーカーの特徴の1つ目は「急成長中のハウスメーカー」です。

一見すると「人気があるからこそ急成長しているわけで、むしろ安心できるのでは?」と思うかもしれません。確かにそうした見方もありますが、実際には注意が必要で、むしろ疑ってかかった方が安全です。

指定工務店との足並みが揃わない

多くのハウスメーカーは、自社で施工するのではなく「指定工務店」と呼ばれる提携先に工事を委託しています。

そのため急成長中のハウスメーカーは、新しい地域で施工エリアを広げる際に、地元の工務店と次々に契約していくことになります。しかし、委託を始めたばかりの段階では、ハウスメーカーと工務店の連携が十分に取れず、施工不備が発生するリスクが高まります。

さらに、実力のある工務店はすでに大手メーカーに囲われていることが多く、結果として契約できるのは仕事に飢えた人気のない工務店になるケースも少なくありません。そうした工務店は施工が雑な場合が多く、品質のばらつきやトラブルにつながりやすいのです。

指定工務店との足並みが揃わないことで起こることの例

こちらの画像を見てください。

実際に、あるハウスメーカーの工事現場では、別のハウスメーカーのロゴが入った脚立が使用されていました。これはつまり、工事を委託された工務店が複数のハウスメーカーから同時に仕事を受けていたということです。その結果なのか単なるミスなのかは分かりませんが、他社のロゴ入りの脚立が平然と使われていたわけです。

お客さまからすれば、自分が選んだハウスメーカーに依頼したはずなのに、別のハウスメーカーの道具で工事が進められているとなれば、大きな不信感を抱いて当然でしょう。

こうしたお粗末な状況は、急成長中のハウスメーカーで特に起こりやすいものです。ハウスメーカーと工務店の連携が取れていないため、現場でこうした混乱が平気で起こってしまうのです。

「人気があるから安心だろう」と思って契約すると痛い目を見る可能性があります。だからこそ契約時には、担当する工務店がどこなのか、その施工品質は信頼できるのかを必ず確認し、納得したうえで契約することが重要です。

やめた方がいいハウスメーカーの特徴2:気密施工をしない

やめた方がいいハウスメーカーの特徴2つ目は、「気密施工をしないハウスメーカー」です。気密施工とは、家のあらゆる隙間を塞ぐ工事のことで、住宅性能を大きく左右する重要な工程です。

具体的には、建物の内側に「気密シート」と呼ばれるビニールシートを貼って隙間を防いだり、「ウレタンフォーム」で細部を埋めて気密性を高めたりする方法が一般的です。

気密施工のメリット

気密施工をすることのメリットには、次のようなものがあります。

- 家の保温性能が上がる

- 室内の換気がきちんとできるようになる

- 湿度調整がしやすくなる

このあたりの詳細については、こちらの記事をご覧いただくと、注文住宅を建てる際に何を重視し、どのような手順で家づくりを進めるべきかが理解できるはずです。

ここを知らずに進めてしまうと、間違いなく家づくりは失敗します。これは断言できます。これから住宅を検討される方は、ぜひ参考にしていただきたい内容です。

ハウスメーカーの気密施工の状況

ハウスメーカーの気密施工の実情についてお伝えしましょう。

本来、家づくりにおいて気密性能は欠かせない重要な要素ですが、これまで多くのハウスメーカーは積極的に気密施工を行ってきませんでした。その理由は一言でいえば「大人の事情」であり、業界の事情が複雑に絡んでいるからです。

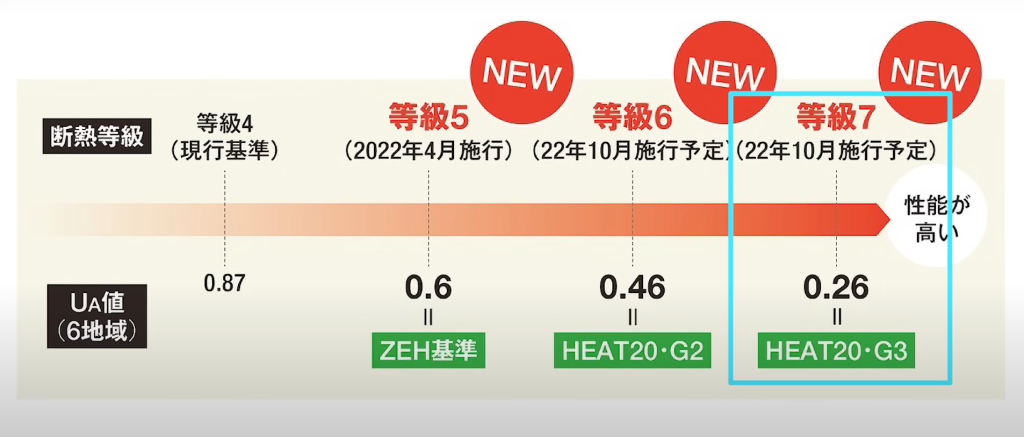

ただ、2022年10月に断熱等級が改正されたことをきっかけに、さすがに気密施工を避けては立ち行かない状況となり、ようやく一部のハウスメーカーが取り組みを始めたというのが現状です。

その結果、現在は一部のハウスメーカーだけが気密施工に取り組み始めている段階です。

今後は徐々に他のハウスメーカーも追随し、気密施工が当たり前になると考えられます。 しかし、住宅業界は動きが非常に遅いため、全体に浸透するまでには2〜3年ほどかかる可能性があります。

注文住宅の買い時

業界全体で気密施工が当たり前になるまで待っている余裕は正直ありません。その間に建材や設備はどんどん値上がりしますし、消費税の増税も取り沙汰されています。さらに住宅価格は人口動態と密接に連動しており、人口が減少している日本では今後も上昇傾向が続くと考えられます。

実際、昨年と比べて坪単価が15万円も上がり、1棟あたりで換算すると500万〜600万円もの価格上昇が見られるハウスメーカーもあるほどです。つまり、「価格が下がることはない」と言い切っても過言ではありません。だからこそ、住宅の買い時を問われれば「今すぐ」と答えるしかなく、まさに現在は過渡期にあるのです。

木造住宅の気密施工を行っているハウスメーカー

木造住宅において、現時点で気密施工を行っているハウスメーカーは限られています。具体的には、積水ハウス、ダイワハウス、そして三井ホームの3社です。

加えて、住友林業も一応は気密施工を行っています。ただし、採用している断熱材は「マグイゾベールの耳付きグラスウール」であり、これには他の方法とは異なる特徴があります。

耳付きグラスウールは「袋入りグラスウール」とも呼ばれ、断熱材を壁に充填する作業と同時に気密施工もできるというメリットがあります。しかし一方で、非常に丁寧に施工しなければ十分な気密が確保できないという難しさもあります。

「耳付きグラスウール 気密」といったキーワードで検索すると詳しい情報が得られますが、積水ハウスやダイワハウスが採用しているように内装の内側に気密シートを貼る工法と比べると、住友林業の方式はより高い施工精度が求められるのです。

鉄骨住宅の気密施工を行っているハウスメーカー

鉄骨住宅の場合は、積水ハウスとダイワハウスが気密施工を行っています。

「鉄骨住宅で気密施工なんてできるの?」と思う方もいるかもしれませんが、実際に行われています。以前はダイワハウスだけが鉄骨住宅で気密施工に対応していましたが、積水ハウスも新しい仕様を導入したことで対応可能となりました。具体的には、現在この2社が鉄骨住宅でも気密施工を実施している状況です。

ただし他の鉄骨メーカーはというと、コンセントボックスなど本当に極々一部のところは気密施工をしているものの、全てはしていません。

ただし、他の鉄骨ハウスメーカーについては一部の箇所、たとえばコンセントボックス周りなど限定的に気密施工を行っているに過ぎず、全体的な対応はされていません。そのため、ハウスメーカー間で比較すると、気密施工に関しては明確な差が生じているのが実情です。

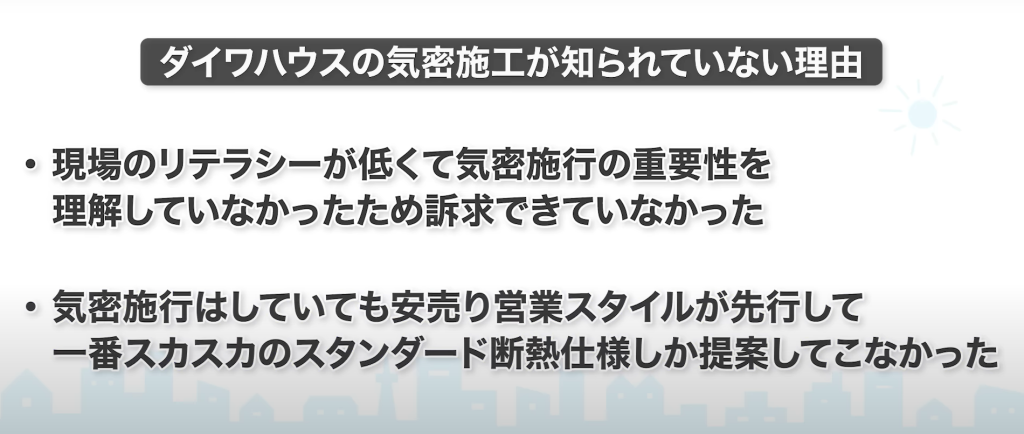

余談ですが、以前からダイワハウスだけが鉄骨住宅で気密施工をしていたことは、意外と知られていません。その理由としては、次のものが挙げられます。

- 現場のリテラシーが低くて、気密施工の重要性を理解していなかったため、お客さんに訴求できていなかった

- 気密施工はしていても安売り営業スタイルが先行して、一番スカスカのスタンダード断熱仕様しか今まで提案してこなかった

ダイワハウスは、どうしても安売り営業に走りがちな一面があります。本来は優れた商品を持っているのに、その魅力を十分に活かしきれていないのは非常にもったいないところです。とはいえ、近年では現場の意識も徐々に改善されつつあり、今後に期待できる部分もあります。

話を戻すと、「気密施工をしないハウスメーカー」を選んでしまうと、後々必ず後悔する可能性が高いです。仮に気密施工を行わないメーカーを選んだとしても、その事実を理解した上で選ぶのと、知らずに選んでしまうのとでは気持ちの持ちようが大きく違います。

ですから、ハウスメーカーを決める際には十分に慎重になることが大切です。「有名なハウスメーカーならどこも同じだろう」と考えるのは危険で、性能面の差をしっかり確認することが重要です。

やめた方がいいハウスメーカーの特徴3:差分を埋める提案をしない

やめた方がいいハウスメーカーの特徴3つ目は、「差分を埋める提案をしないハウスメーカー」です。

先ほどの気密施工の話にもつながりますが、現在はハウスメーカー各社で住宅性能に大きな差が出てきています。本来であれば各社が新しい仕様を開発し、時代に合わせた対応を進めるべきなのですが、この業界は動きが遅く、新仕様が出揃うまでに2〜3年かかることも珍しくありません。

ではその間どうするのかというと、本来は現場レベルで工夫を重ね、弱点を補う必要があります。たとえば、床下の断熱性能が他社より劣っているなら断熱材を厚くする工夫を考える、もしそれが難しいなら無垢床を採用して断熱性を補う、

気密施工を無理やりするために東北北海道仕様にして建てる、あと実は、個別エアコンと第1種換気の配置方法によっては全館空調モドキをつくれるのですが、それを提案する、などがあります。

要するに、本社が新しい仕様を用意していないのであれば、営業担当者自身が自社商品の弱点を理解し、その差分を埋める提案をするしかありません。そうした工夫と熱意があれば、新仕様が出ていないハウスメーカーであっても十分に検討に値します。

一方で、その姿勢がなければ結果的に満足度の低い家づくりになってしまうでしょう。今の時代はネットで他人の家と自分の家を簡単に比較できるため、性能差が見えてショックを受けることもあります。そうした後悔を避けるためにも、「差分を埋める提案をしないハウスメーカー」は選ばない方が賢明です。

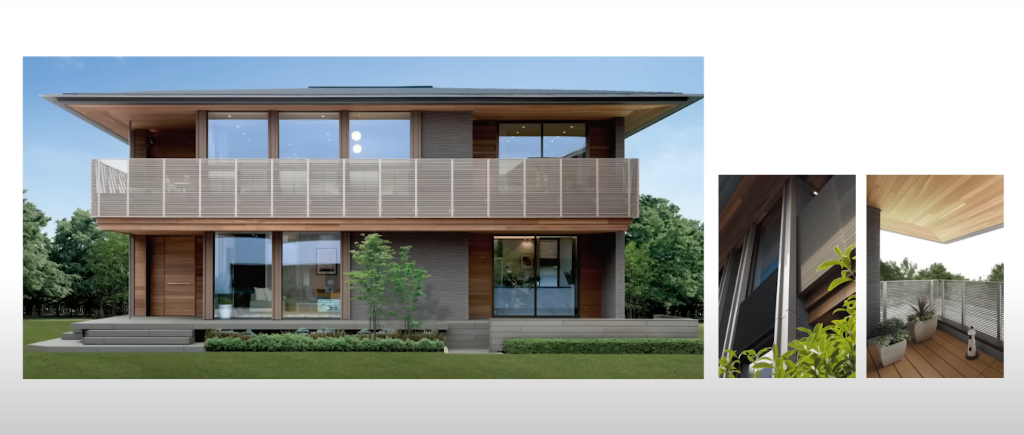

やめた方がいいハウスメーカーの特徴4:展示場(モデルルーム)と実際の住宅に差がある

やめた方がいいハウスメーカーの特徴4つ目は「展示場のモデルルームと実際に建てる家のレベルに大きな差があるハウスメーカー」です。ここでいうレベル差とは主にデザイン性のことで、展示場に建つモデルルームと実際に建てられる家の仕上がりが大きく乖離している場合があります。

たとえば、よく中国人や韓国人の女性が、メイクする前と後でどう変わるのか、という動画を上げていると思います。あれは「本当に同じ人?」と疑うレベルで顔が変わりますよね。 それと同じような感覚で、展示場ではデザインが洗練されていても、実際に建てられる家が「あれ、これって建売と変わらないのでは?」と思ってしまうようなレベルになるケースも少なくありません。

具体例を挙げると、住友不動産の「J・レジデンス」という商品があります。住宅展示場で実物を見ると、深く張り出した軒が印象的で、とても洗練されたデザインに仕上がっており、誰が見てもカッコいいと感じる建物です。

ただ、皆さんが住んでいる街を見渡してもらいたいのですが、J・レジデンスを見かけることはほとんどないのではないでしょうか?こういった木の外壁を採用しているため非常に目立つはずですが、実際にはほぼ存在感がないのです。

住友不動産は年間で約3,000棟を建てる大手メーカーで、この商品が発売されたのは2012年頃。単純計算でも11年間で33,000棟以上の住宅を供給しているはずなのに、J・レジデンスが建っている様子をほとんど見かけないのは不自然です。

もちろん全国で多少は建っているのでしょうが、この状況から考えると、展示場で見られる洗練された建物と、実際に建てられる家の水準には大きな差があると推測できますし、事実そうなのです。

ここでは例として住友不動産を挙げましたが、同じことは他の大手ハウスメーカーにも当てはまります。展示場の建物はあくまで集客のための「見せ物」であり、現実の住宅と乖離している場合が多いのです。だからこそ、住宅展示場だけを判断材料にするのではなく、そのメーカーが実際に建てたリアルサイズの住宅を必ず見学し、設計レベルを確認することが大切です。

やめた方がいいハウスメーカーの特徴5:受注速報がマイナスだらけ

やめた方がいいハウスメーカーの特徴5つ目は「受注速報がマイナスだらけのハウスメーカー」です。受注速報とは、各ハウスメーカーが毎月公表している受注実績のデータで、公式ホームページから確認することができます。なぜ公開しているのかというと、投資家に向けて「計画通りに受注できており、将来的な経営も安定しています」と示すためです。

注文住宅は特殊な商材で、家が完成して初めて利益が発生します。つまり、完成まではハウスメーカーに収益がなく、利益が入るのは契約からおよそ1年先という構造になっています。そのため、各社は毎月受注速報を出し、経営の健全性をアピールしているのです。

ところが、この受注速報がマイナス続きのメーカーは経営がうまく回っていない証拠であり、実態としてはかなり不安のある会社と考えた方がよいでしょう。

受注速報がマイナスの場合、ハウスメーカーがどのような状態に陥っているのかを確かめる必要があります。もう少し具体的にお伝えしておくと、現場は自転車操業のような状態になっています。

要は、計画のマイナス分を埋めるために、とにかく早く契約して、

とにかく早く契約後の打ち合わせを終わりにして、

とにかく早く家を建てて、

とにかく早く家を引き渡す。

こういった、いわゆる突貫工事をするような状態になっているということです。そうでないと、極端な話、従業員に給料を支払えなくなるため、そうせざるを得ない状況になってしまっているのです。

ここではハウスメーカーの名前を名指しすることはしませんが、皆さんもハウスメーカーを決める際は、一度、そこのハウスメーカーの受注速報を確認するようにしましょう。

やめた方がいいハウスメーカーの特徴6:ビジネスIQが低い

やめた方がいいハウスメーカーの特徴6つ目は「ビジネスIQが低いハウスメーカー」です。

これはどういうことかというと、たとえば仕事の場面で「この人と話していても、全然話が通じないな」と感じたことはないでしょうか?あるいは「世の中でコンプライアンスやハラスメントがこれだけ問題視されているのに、なぜこんな発言を平気でするのだろう」と思った経験もあるかもしれません。

つまり、自分のビジネスIQと担当者のビジネスIQが釣り合っていないと、会話が噛み合わなかったり、営業マンの所作一つひとつに違和感を覚えたりして、スムーズに家づくりを進められなくなるのです。

世の中でも、高学歴同士だと会話が弾む一方で、高学歴と低学歴ではどうしてもかみ合いにくいことがありますが、それと同じ現象が家づくりの現場でも起こるということです。

この点は、特に所得が高い方やハイキャリアの経歴を持つ方ほど強く共感できる部分だと思います。だからこそ、世の中の平均よりも高い収入や実績を持つ方は、そのハウスメーカーの「ビジネスIQ」がどの程度なのかをしっかりと見極めることが重要です。

最終的には担当者個人の力量に左右される部分もありますが、全体の傾向としては会社の規模が影響します。一般的に、規模の大きな会社ほどビジネスIQが高い人材が集まりやすく、逆に規模が小さい会社ではビジネスIQが低い傾向が見られるという印象があります。

確かにそれは当然のことで、優秀な人材がわざわざ零細企業を選んで就職する可能性は極めて低いと言えます。

もちろん、例外が存在するのは承知していますが、大きな視点で見ればその傾向は明らかです。家づくりを任せるうえでは、こうした背景を理解しておくことが大切だと思います。

まとめ

「やめた方がいいハウスメーカーの特徴」というテーマについて解説しました。まとめると、やめた方がいいハウスメーカーの特徴は次のとおりです。ぜひとも覚えておいてください。

- 急成長中

- 気密施工をしない

- 差分を埋める提案をしない

- 展示場(モデルルーム』と実際の住宅に差がある

- 受注速報がマイナスだらけ

- ビジネスIQが低い

これから注文住宅の購入を検討したいという方は、わたくし、まかろにおが提供している注文住宅オンライン相談サービス「メグリエ」で大手ハウスメーカーの優秀営業担当を無料でご紹介しています。

ぜひ、無料会員登録の上で地域の優秀営業担当を探してみてください。